何故人類はアフリカを出て中高緯度帯へ進出していったのか?

●何故人類はアフリカを出て中高緯度帯へ進出していったのか?

シリーズ「気候変動に人類はどのように適応してきたのか?」では人類と環境のかかわりを歴史的に振り返り、そこから寒冷化する世界をどうやって乗り超えていけるかのヒントを探っていこうと考えています。http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2013/04/001308.html シリーズを考えていた当初は縄文時代に焦点を当ててと考えていたのですが、もう少し、広い視点でみてみようということで、今回は、人類誕生・出アフリカの時代にスポットをあててみたいと思います。

さて、出アフリカについて、私の長年の疑問は、「何故人類はアフリカを出て中高緯度帯へ進出していったのか?」です。初期人類は直立二足歩行といえば高度なサルのように思えますが、その本質は「木に登れなくなった劣等ザル」です。何故、そのような人類が、寒冷乾燥の中高緯度帯へと進出していったのでしょうか?

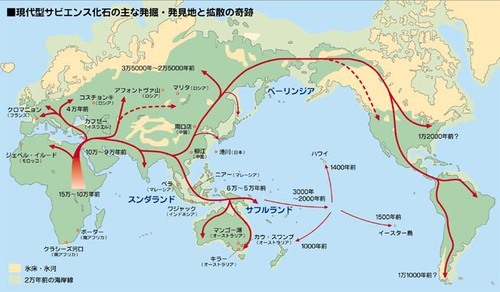

上は出アフリカの軌跡地図

サルは哺乳類の中でも高度な闘争性と集団性を獲得した高等動物です。その進化の原動力は防衛、生産両面からみて、地上と空に並ぶ第3の縄張り空間ともうべき「森林」をほぼ独占しえたことに由来します。つまり樹上は地上に棲息する肉食動物からの逃避空間であると同時に、豊富な果実の宝庫であり、この樹上を縦横無尽に移動できるブランキエーション(枝渡り)可能な身体の獲得こそが、サルを異常繁殖させ、サル同士の縄張り争いを激化させ、ひいてはサルの闘争性と集団性を高めたのです。

ところが人類はこの樹上空間に住めなくなったサルです。住めなくなった理由は直接的には足の指が樹をつかめる構造になっていないことになると考えられます。つまり親指とその他の指が向き合って動く「対向性」を欠如しているため、サルのように器用に枝渡りができなくなったのです。ですから「木に登れなくなったサル」=始原人類は、樹上のサル世界から脱落すると共に、地上に降り立ったことで、非常に危険な世界に戻り、食物連鎖上は最弱な存在と成り果てたといっていいでしょう。

ですから、そのような最弱存在としての人類が何故、アフリカを出て、中高緯度帯へと進出していったのでしょうか?

上は骨の髄をすするアフリカの子供。このような食文化が人類を飢餓の縁から救った!?

●最弱故の死肉あさり存在(スカベンジャー)であった人類

人類は最弱存在であった、というと「そんなことはない、人類は果敢なハンターとして草原へ飛び出していったのだ」という人も多いと思います。しかし、人類は食べるよりも食べられる存在であった、ことは様々な状況証拠から明らかです。

①その主食は他の動物たちの食べ残した骨であり、ハイエナ以下のスカベンジャー(死肉あさり)であった

②他の動物とは互角に戦えないが故に洞窟に隠れ住むしかなかった

③闘争性が衰弱した結果、雄雌の体格差(性的二型)が縮小している

こうした最弱存在としての始原人類のイメージを考古学的に明らかにしたのがビンフォードである。

以下、「食糧獲得社会の考古学」(朝倉出版2005)第11章初期人類の食糧獲得戦略(西秋良宏)より引用

当初はオルドヴァイ遺跡群などでみられる獣骨は(初期人類の)狩猟の獲物を示すと考えられた。しかしビンフォードはそれらを狩猟活動の証拠ではなく、彼らが死肉あさりを示すにすぎないと主張した。これは一般にスカベンジャー仮説といわれる。スカベンジャー説は多くの議論を引き起こしたが、現在のところ、狩猟者説よりもはるかに有力である。それは体格も劣っている上にたいした武器を持たない初期人類が肉食動物に互して有効な狩猟がなしえたとは思えないこと、獣骨を詳細に観察してみると肉食動物の歯痕が頻繁に観察されたこと、しかもそれらが人類の関与を示す道具痕のしたから見つかっていることなどが理由になっている。

死肉あさりというのは一見、効率の悪い肉類調達行動であったかのような印象を受けるが、トゥルカナ湖畔など初期人類の遺跡が密集している東アフリカでの現代の知見によると、季節によっては、特に乾季には渇水や飢餓による相当量の死肉が利用できることが指摘されている。また骨から肉を完全にとれない剣歯虎が主たる捕食獣であった当事であれば、人類が利用できた死肉の量は少なくないものであったとも考えられる。

●人類はスカベンジャー故に中高緯度帯へ進出していった?

そんなよわっちいスカベンジャーでは中高緯度帯へ進出なんてむりだろう、と思うのが普通だが、実は、スカベンジャー故に、中高緯度帯へ進出した可能性も指摘されている。

引き続き「食糧獲得社会の考古学」(朝倉出版2005)第11章初期人類の食糧獲得戦略(西秋良宏)より引用

古代型ホモサピエンスが出現して以降の食糧獲得戦略も、実のところ、原人段階と比して急激な違いはないようである。人類がはじめてアフリカを出たのは100~150万年前頃のことであり、彼らは当初、南・東アジア方面、あるいは地中海沿岸へと拡散するが、古代型ホモサピエンスが登場した約50万年前になってヨーロッパ中緯度地帯へも進出するようになった。更新世ヨーロッパの中緯度地帯は寒冷かつ乾燥しており、故地アフリカよりも気候の季節変化が激しかったはずである。食料資源が乏しい冬季を越すために獣肉の安定的な摂取が必須となったに違いない。そのような環境では小形動物の限定的狩猟という戦略は有効ではない。よりまとまった中大型獣を食料資源とするほうが効率的であっただろう。では中大型獣は、いかにして調達されたのか。原人同様の死肉あさりだったのか、それとも本格的な狩猟だったのか。実は本格的な狩猟を示す証拠はほとんどない。証拠は死肉あさりが中心であったことを示している。以前は、スペインのトラルバ、アンブローナ遺跡の大量のゾウ骨、炭化物が石器に伴って発見されたことから、火を用いたゾウの追い込み猟が実施されていたと考えられた。しかし、最近では、ゾウの解体は実施されたとしても、ゾウ狩猟の証拠はない、とされている。ゾウ骨は老齢個体の自然死のパターンを示しているし、ゾウ骨は(一度の追い込みの結果ではなく)長期にわたって堆積したことを証明している。

道具の発見例も乏しい。ハンドアックスや小型の尖頭削器を柄につけて槍にしたという推測は全く蓋然性がない。唯一考えられる狩猟具は木槍であろう。類人猿以来の掘り棒製作の伝統を考えれば、木槍が使用されていた可能性は大いにある。(ドイツのレーリンゲン遺跡ではマンモスの肋骨の間に先端が尖った木の棒が見つかっている)

狩猟の痕跡も道具も乏しいとすれば、安定的肉食が必要とされる中緯度地帯での居住が、いかにして可能になったのか。これには十分な死肉あさりが行える環境が50万年前以降になって初めてヨーロッパに整ったからだという意見が興味深い。中大型草食獣の死肉あさりが可能であったかどうかは、殺戮する側と死肉あさりする者と人類の競合バランスにかかっている。ターナーによれば更新世中期のヨーロッパ動物相を検討すると、50万年前以前には大型ハイエナや斑ハイエナ等の競合者がおり、死肉あさりは不可能であったらしい。それ以降になって初めて故地東アフリカと同等の肉食獣組成がうまれ、ヒトもヨーロッパでの効果的死肉あさりが可能になったのではないかというのである。

写真は始原人類の天敵であった?サーベルタイガー。

●種間闘争のニッチを目指して原始人類は移動していった

中高緯度へ進出するには死肉あさりできる条件として競合がいないことが条件であり、その条件が整ったことが、人類が中高緯度へ進出した理由だったというわけですね。つまり種間闘争のニッチを目指して原始人類は移動していったといえるわけです。

あるいは死肉あさりを主な食糧獲得戦略とした場合、乾燥あるいは寒波によって動物たちの死骸が手に入りやすい中高緯度帯は、最適な環境といえるでしょう。後にシベリア草原にまで進出していったのも、それ以降も人類の主な食糧獲得戦略が「死肉あさり」であったからなのかもしれません。

初期人類は気候変動にどのように立ち向かったかを考えながら、むしろ死肉あさりという食糧獲得戦略上、あえて暖かいアフリカを離れて寒冷なヨーロッパへ進出したホモサピエンスの行動を知ることになりました。確かに、暑い寒い以前に、食糧の有無こそが生存の条件。気候変動が問題になるのも、気候変動によって手にすることができる食料が(一時的にせよ)なくなることが大問題なのです。気候変動を恐れ、気象操作に手を染める前に、気象変動に応じてどう生き抜くかを考えるのが人類の基本戦略だと始原人類の歴史は教えてくれていますね。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2013/08/1365.html/trackback