太陽活動の変動はどのような影響を及ぼすのか②~・太陽活動の変動が及ぼす間接的な影響・~

太陽活動は、その放射の変動を通じて、私たちに直接影響を及ぼすだけでなく、大気の変動を通した間接的な影響をも私たちに与えています。

今回は、太陽活動の間接的な影響を取り上げます。

『太陽活動の変動はどのような影響を及ぼすのか』より引用します。

2.1. 雲量の変化を通じて与える影響

1997年に、デンマーク気象研究所のヘンリク・スベンスマルク(Henrik Svensmark, 1958年 – )たちは、地球全体の雲量と宇宙線の放射強度との間に相関性があると発表した。宇宙線とは、宇宙空間に存在する高エネルギーの放射線粒子のことである。宇宙線の放射強度は、太陽束(太陽から放射される電磁波)の強弱に左右されるから、太陽黒点数の周期に応じて、雲量が変化するということになる。

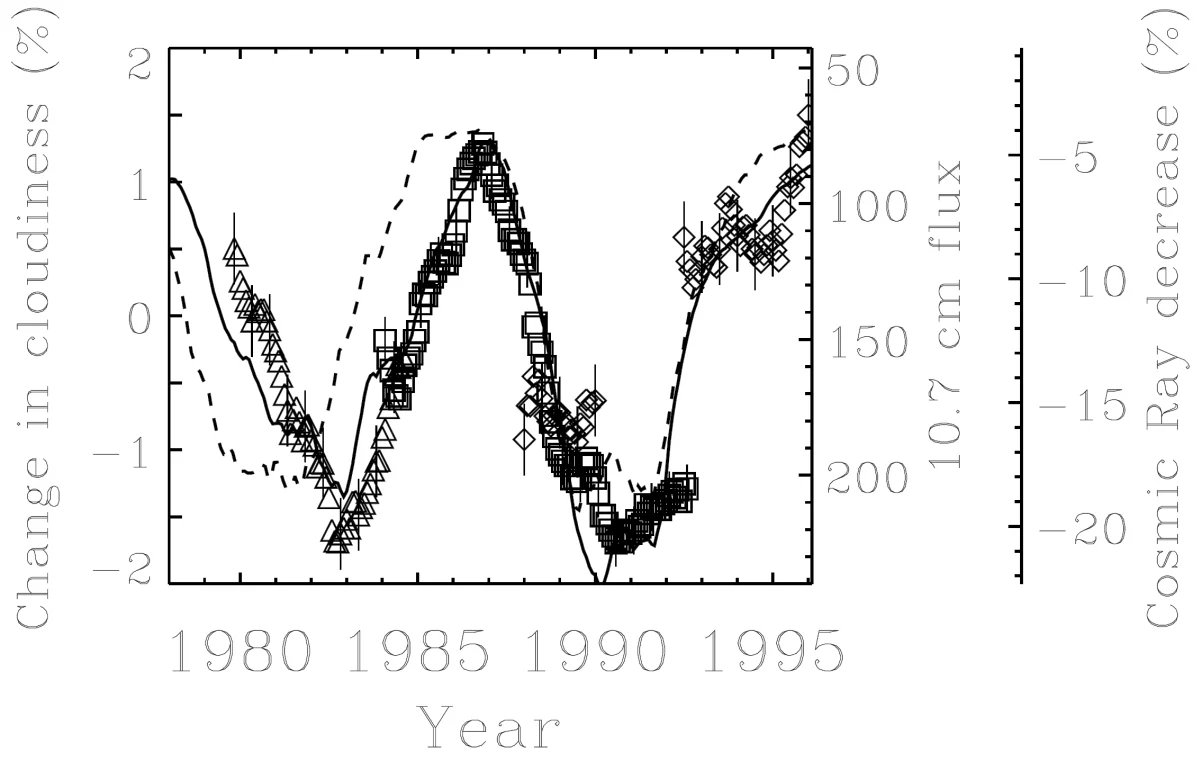

実際、以下のグラフ(図 5)を見るとわかるように、破線で示される太陽束(solar flux)が増えると(このグラフでは、下に向かうと)、実線で示される宇宙線の流入量の変化率(changes in cosmic ray flux)が減り、それとともに、図形で示される雲量の変化率(change in cloud fraction)が減ることが観て取れる。

宇宙線は、超新星残骸などで加速されて、銀河から地表面に降り注ぎ、空気中で、窒素や酸素の原子核に衝突して、陽子、中性子、パイ中間子、ミュー粒子などを発生させ、これらの粒子がさらに、大気の窒素や酸素の原子核に衝突し、多数の粒子を発生させる。粒子が増えると、粒子の周りに水蒸気が集まって、雲が形成されやすくなる。雲によるアルベド(入射光エネルギーに対する反射光エネルギーの比)の増加は、地表の気温を低下させると考えられる。ところが、太陽黒点数が増えると、太陽風(太陽から吹き出す高温で電離したプラズマ)が吹き荒れ、太陽系外から流入する宇宙線を吹き飛ばす。このフォーブッシュ減少(Forbush decrease)により、太陽活動極大期には、宇宙線の流入量が減り、雲が形成されにくくなる。つまり、太陽放射が雲に反射されずに地表に届きやすくなり、気温が上がるということになる。

ここでもう一度IPCCの報告書から引用した図4を見られたい。雲のアルベド効果(Cloud albedo effect)が人間活動の結果に分類されている。これは、人間活動によって放出されたエアロゾルが雲凝結核となって雲を形成し、雲量が増えるという考えによる。また、人間が排出する温室効果ガスによって気温が上昇し、蒸発する水量が増加するという点でも、雲量の増加は人間活動が原因ということだ。スベンスマルクのように、自然が原因とは考えないということである。IPCCは、第五次報告書で、スベンスマルクが発見した相関性がその後成り立っていないなどの理由から「宇宙線イオン化メカニズムは、過去一世紀または太陽の一周期を通じて、雲凝結核または液滴の地球規模での濃度やその変化に気候的に有意な影響を与えるには弱すぎる」と結論付けている。

スベンスマルクが発見した相関性は、1980年から1995年にかけての期間には成り立っていた(Cf. 図5)が、その後相関性が逆になってしまった。太陽活動と気温の関係も、時を同じくして、逆相関となった。しかし、この事実は、スベンスマルクの発見を無意味にしない。なぜなら、一定の周期で起きる気候レジーム・シフトにともなって、スベンスマルクが発見した相関性が逆転するという新しい規則性が見いだされるようになったからだ。

1997年に、北海道大学の見延庄士郎は、北米西部の樹木年輪から復元された春季の気温データなどを用いて、北太平洋と北米の気温に50~70年周期の気候レジーム・シフトのサイクルがあることを示した。見延は、さらに二年後の研究で、50年程度の周期とは別に20年程度の周期があることを指摘し、後者と前者が1対3の比で同期し、二つの振動が同時に同じ方向に符合反転することで急峻な遷移が生じるという見解を示した。北太平洋指数(北太平洋における海面気圧を標準偏差で規格化した値)の変動を以下の図で言えば、赤線の短期のサイクルと、青線の長期のサイクルの合成で緑線のサイクルができるということである。

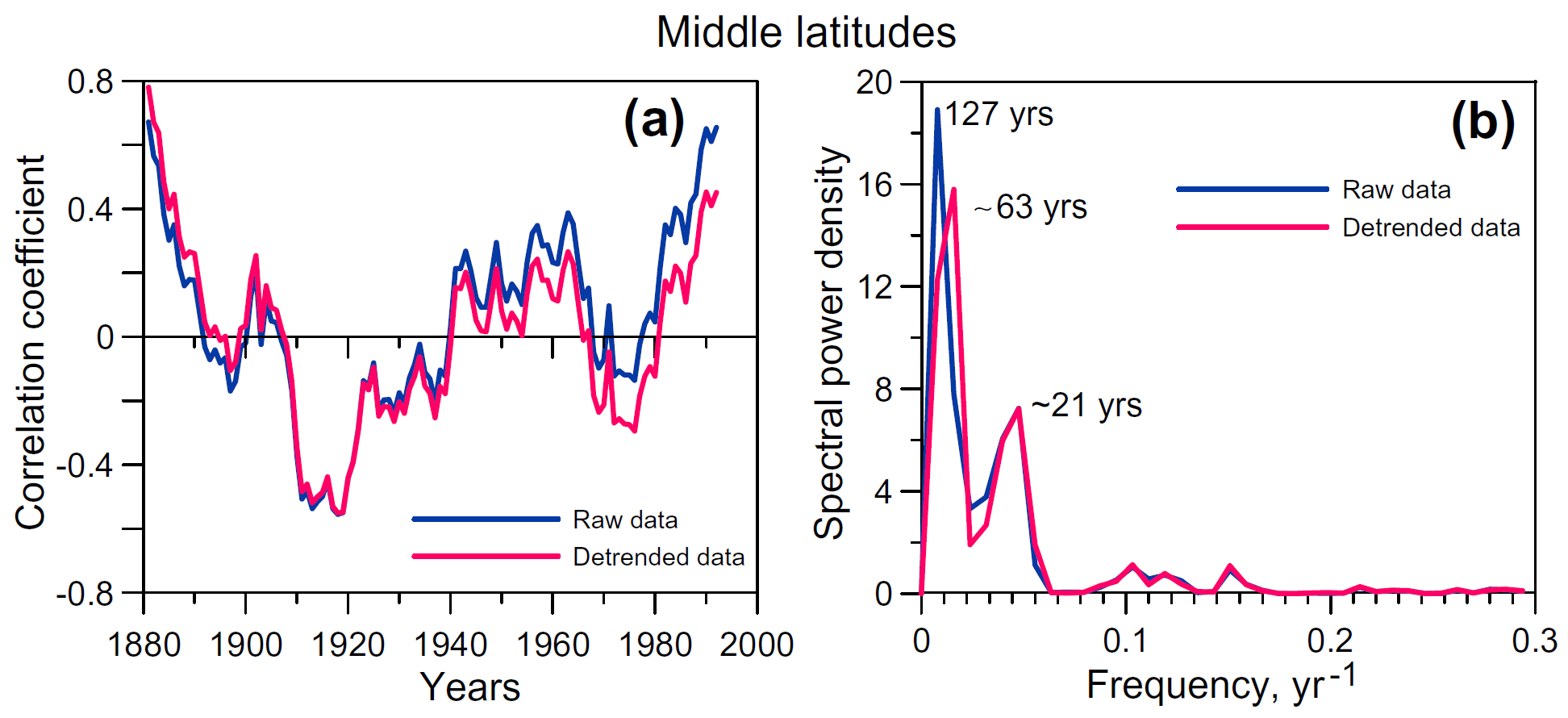

では、50年程度の周期と20年程度の周期は何が原因で起きるのか。ロシアの研究者(S. Veretenenko, M. Ogurtsov)は、太陽活動の変化が原因であると考えている。以下の図に見られるように、北半球の高緯度帯における海面気圧の年間平均値と太陽黒点数との相関係数が、約63年の周期で反転と再反転を繰り返していることがわかる。

北半球の中緯度帯における海面気圧の年間平均値と太陽黒点数との相関係数の経年変化をウェーブレットで解析すると、以下の図の (b) に示されている通り、127年と約20年の周期があることがわかる。ただし、線形トレンドを (a) の青のグラフから取り除いた赤のグラフでは、約63年の周期性が得られる。

太陽黒点数には、これらの周期に対応するサイクルがある。約20年の周期に相当するのは、太陽磁場の極性が逆転する約22年のヘール周期(Hale cycle)で、約63年/127年の周期に相当するのは、シュワーベ周期の振幅変調をもたらすグライスベルグ周期(Gleissberg cycle)である。グライスベルグ周期は、70-100年程度の周期と考えられていたが、実際には、50-80年の短い周期と90-140年の周期の合成であることが近年指摘されている。50-80年の短い周期は、かつて日本では吉村周期と呼ばれていた55年周期に相当する。50~70年の太陽活動周期の影響は、北半球の中緯度帯ではややあいまいだが、高緯度帯では明瞭に見て取ることができる。ここから、ロシアの研究者たちは、北極に存在する極渦が、気候レジーム・シフトにおいて重要な役割を果たしていると考えた。

極渦(polar vortex)とは、北極と南極の上空に出現する巨大な低気圧の渦である。冬になると、夏半球との温度差が大きくなり、極点付近を中心に極夜ジェットと呼ばれる大規模な大気の流れが生じる。極渦の強さは、太陽活動の活発さからも影響を受ける。太陽活動が増大し、紫外線の放射強度が高まると、夏半球でより多くの紫外線がオゾン層によって吸収されて発熱し、冬半球の極との間の温度勾配が増大する。すると極渦が強化され、上向きに伝播する惑星波(ロスビー波)が対流圏に反射され、成層圏が対流圏に影響を与えるというトップダウン・メカニズムが作動する。太陽活動が低下すると、これと逆のことが起きる。つまり、惑星波(ロスビー波)は上向きに自由に伝播し、対流圏だけが成層圏に影響を与えるというボトムアップ・メカニズムが作動する。ロシアの研究者たちは、このように因果関係の向きの優位性が50~70年周期で逆転することにより、相関係数の反転も起きると説明している。

要するに、50~70年周期で起きる太陽活動の低下は、対流圏に太陽活動の影響を与えないことで影響を与えるということだ。その時期、太陽活動の低下は、たんに太陽放射照度を弱めて、寒冷化をもたらすという以上の好ましくない影響を地上にいる私たちに与える。それはブロッキングの長期化がもたらす異常気象の多発である。

2.2. ブロッキング長期化を通じて与える影響

ブロッキング現象(Blocking)とは、上空の偏西風波動の蛇行が著しくなり、それによって高気圧や低気圧の動きがブロック(妨害)され、各地で同じような天候が長期間持続する気象現象のことである。高気圧や低気圧が通常の速度で移動しているなら、各地は晴れの時もあれば雨の時もあり、暑い時もあれば寒い時もあるというように、変化に富んで、バランスの取れた天気となる。ところが、ブロッキングが長引くと、旱魃で苦しむ地域もあれば、豪雨で苦しむ地域もあり、熱波で苦しむ地域もあれば、寒波で苦しむ地域もあるというように、極端な天気による被害が発生しやすくなる。

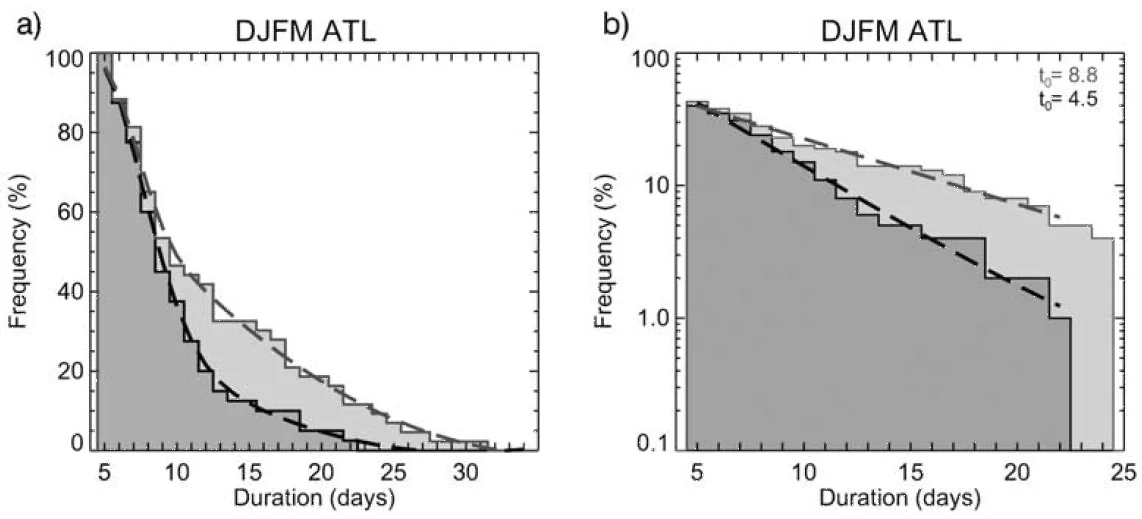

ヨーロッパの研究者(David Barriopedro et al.)によると、シュワーベ周期における極大期と比べた極小期に、北大西洋での冬季のブロッキングは、頻度こそ増えないものの、持続期間が有意に(p<0.05)延びる。以下の図の左側(a)は、大西洋における12月から翌年の3月にかけてのブロッキング現象の頻度(縦軸)と持続日数(横軸)を表したグラフである。右側(b)は、縦軸を対数目盛にして描き直したグラフである。濃い灰色で着色された領域の破線は、太陽活動が活発な時期における回帰曲線(直線)で、薄い灰色で着色された領域の破線は、太陽活動が不活発な時期における回帰曲線(直線)である。見てのとおり、同じ頻度でも、太陽活動が不活発な時期は、活発な時期よりもブロッキング現象の持続日数が長くなる傾向がある。

では、なぜ太陽活動の低迷がブロッキング現象の長期化をもたらすのか。それは、太陽活動が北極振動(Arctic Oscillation=AO)およびそれと連動する北大西洋振動(North Atlantic Oscillation=NAO)に影響を与えるからだ。

大西洋におけるブロッキングは、北極振動指数/北大西洋振動の負のフェーズで起きやすいことがわかっている。北極振動指数/北大西洋振動が正の時、成層圏下部の極渦が北極上空に留まる。高緯度のアイスランド低気圧と中緯度のアゾレス高気圧がともに強く、気圧差が大きくなることから、風速が強まり、ジェット気流は西から東へと高速に吹く。北極圏の地上気温が平年より低い反面、北半球中緯度の地上気温が平年より高くなる。負の時、極渦は北極からはみ出て広がる。アイスランド低気圧とアゾレス高気圧がともに弱く、気圧差が小さくなることから、風速は弱くなる。ジェット気流は、南下する極渦に妨害されて蛇行し、ブロッキングが起きやすくなる。寒気が北極から張り出すことで、北半球中緯度の気温が平年より低くなる一方、北極の地上気温が平年より高くなる。

北極振動指数/北大西洋振動は、赤道域の成層圏に存在する準二年周期振動(QBO=Quasi-Biennial Oscillation)の影響を受けることが1980年からわかっている。西風位相(西から東向きに風が吹く時期)と東風位相(東から西向きに風が吹く時期)とが約2年周期で規則的に振動するこの現象は、地球が作り出す重力波が対流圏から成層圏へと鉛直伝播することで起きると考えられている。成層圏準二年周期振動が西風位相の時は東風位相と比べて極渦が強く、極域が低温になる傾向がある。これは発見者の名をとってホルトン・タン効果(Holton-Tan effect)と呼ばれている。

以下の図は、過去154年間の北大西洋振動指数をグラフ化したものである。

以下の図は、過去114年間の北極振動指数をグラフ化したものである。北大西洋振動指数と同じような動きをしていることがわかる。

どちらも、黒い太線は移動平均線で、長期的なトレンドを表している。移動平均線に着目すると、北極振動指数も北大西洋振動指数も60年代半ばから90年代の初頭にかけて正に大きく傾くようになった。その結果、ヨーロッパやアメリカ東岸が温暖となり、それは、人間が排出する温室効果ガスのせいではないかと考えられていた。ところが、その後、温室効果ガスの排出が増えているにもかかわらず、トレンドが下落に転じ、2009年末から2010年初頭にかけての冬季、ヨーロッパとアメリカ東岸を異常な寒気と豪雪が襲ったことをきっかけに、温室効果ガス以外の異常気象の要因も熱心に研究されるようになった。

特に注目されたのは、この時期低迷した太陽黒点数だった。その因果関係を調べた結果、成層圏準二年周期振動のみならず、太陽黒点数の変化もまた、極渦への干渉を通じて北極振動指数/北大西洋振動を左右していることがわかってきた。シミュレーションによれば、11年のシュワーベ周期が北大西洋振動に影響を及ぼすのに1-2年かかる。観察結果によれば、気温を含めて北大西洋の気候に影響を及ぼすのに、3-4年かかる。数年の遅延はあっても、太陽活動の低下が北大西洋におけるブロッキングの弊害を大きくすることがわかってきたのである。

ブロッキングの影響が及ぶのは、北半球だけで、南半球は無関係なのかといえば、そうではない。ここでもう一度、北大西洋振動の図を見られたい。負の時、カナダ北東部やグリーンランド近辺で、温暖化と氷の融解が起きていることがわかる。以下の図で示されているように、地球規模のコンベアベルトである熱塩海洋循環は、グリーンランド沖合で沈み込み、深海中を流れて南下して、南半球を循環して、北大西洋の表層に戻ってくる。

地球温暖化で、グリーンランドの氷が解けると、グリーンランド沖合の海水の濃度が薄まり、熱塩海洋循環が滞るのではないかということが懸念されている。しかし、地球の平均気温が上昇した割には、北大西洋における沈み込みの減速は進んでいない。既に述べたとおり、北極振動指数/北大西洋振動指数が60年代半ばから90年代の初頭にかけて正に大きく傾いた。その結果、グリーンランド周辺の気温上昇は抑制され、氷の融解があまり進まなかった。また、強く吹く偏西風によって、海面での蒸発が促され、それが海水の濃度の低下を阻止したのである。ところが、その後、北極振動指数/北大西洋振動指数が負に傾くようになり、熱塩海洋循環の停滞が懸念される。熱塩海洋循環は、熱と塩(海底にたまった栄養分)の循環に貢献しており、これが停滞することは、ちょうど血液の停滞が人体に悪影響を与えるように、地球の生命に悪影響を与える。

熱塩海洋循環の停滞は、エルニーニョ・南方振動(ENSO=El Niño-Southern Oscillation)を変質させる。エルニーニョとは、熱塩海洋循環が湧昇する南米沿岸の海面水温が平年より高くなる現象で、その逆はラニーニャと呼ばれている。ところが、近年、これとは異なるエルニーニョもどき/ラニーニャもどきと呼ばれる現象が観測されている。エルニーニョもどきとは、熱帯太平洋の東部と西部で海面水温が平年より冷たく、中央部で海面水温が温かくなる現象で、その逆はラニーニャもどきと呼ばれている。エルニーニョ・南方振動(EP ENSO)が3~5年の周期であるのに対して、エルニーニョ・南方振動もどき(CP ENSO)の周期は、約十年である。北大西洋振動が正の時は、エルニーニョ・南方振動もどきも正(ラニーニャもどき)になる傾向があり、エルニーニョ・南方振動もどきの約十年周期は、太陽活動のシュワーベ周期との関係性が指摘されていている 。

エルニーニョ・南方振動もどきは、日本の天気も左右する。太陽活動が活発なら、ラニーニャもどきとなり、夏は涼しく、冬は暖かく、過ごしやすい気候となる。太陽活動が低迷すると、エルニーニョもどきとなり、猛暑と厳寒に加え、集中豪雨が起きるなど、厳しい気候となる。ただし、これらは、必ずしもエルニーニョ・南方振動もどきだけでは説明できない。日本の天気にとってもっと重要なのは、地理的により近いアリューシャン低気圧の動向である。シュワーベ周期の極小期に太陽放射が弱まると、アリューシャン低気圧が強まり、東に張り出し、ハワイ諸島の上空にある太平洋高気圧が南に退く。その結果、日本は厳冬になる。反対に、シュワーベ周期の極大期に太陽放射が強まると、アリューシャン低気圧が弱まり、西に後退し、太平洋高気圧が北に張り出す。その結果、日本は暖冬になる。シュワーベ周期に対応して、太平洋十年規模振動(Pacific Decadal Oscillation=PDO)があり、アリューシャン低気圧が強くなって、東に移動すると、ブロッキングが長引くという傾向がある。

太平洋におけるアリューシャン低気圧と大西洋におけるアイスランド低気圧との間には、一方の気圧が低い時は他方の気圧が高いというシーソーの関係が成り立つ。ここで、本節冒頭で取り上げた北極振動指数/北大西洋振動との接点を見出すことができる。太陽黒点数の変動に対する北大西洋振動の変動に3-4年の遅延があることは既に述べたが、アリューシャン低気圧の遅延は1年であるのに対して、アイスランド低気圧は2年である。ここから因果関係を推測すると、アリューシャン・アイスランド低気圧シーソーは、まずアリューシャン低気圧の方から始まり、それがアイスランド低気圧に及び、それが北大西洋振動をもたらしていると考えることができる。そこで、太陽活動の影響を以下の表のようにまとめることができる。

| 太陽活動 | 極大 | 極小 |

|---|---|---|

| 成層圏における夏/冬半球間の温度勾配 | 大きくなる | 小さくなる |

| 北極成層圏下部の冬の極渦 | 強くなって、北極に留まる | 弱くなって、北極からはみ出る |

| 北極成層圏下部の冬の気温 | 低くなる | 高くなる |

| ジェット気流と偏西風 | 強くなって、西から東へと吹く | 弱くなって、蛇行する |

| ブロッキングの期間 | 短い | 長い |

| 異常気象 | 起きにくい | 起きやすい |

| 冬のアリューシャン低気圧 | 弱まって、気圧が高くなり、西方移動 | 強まって、気圧が低くなり、東方移動 |

| 冬の太平洋高気圧 | 北上 | 南下 |

| ENSOもどき | エルニーニョもどき | ラニーニャもどき |

| 日本の気候 | 穏やかな夏と冬 | 猛暑と厳寒 |

| アイスランド低気圧 | 強まって、気圧が低くなる | 弱まって、気圧が高くなる |

| アゾレス高気圧 | 強まって、気圧が高くなる | 弱まって、気圧が低くなる |

| 北極振動と北大西洋振動 | 正 | 負 |

| グリーンランド沖合の冬の水温 | 低下 | 上昇 |

| 熱塩海洋循環 | 活発 | 停滞 |

| ヨーロッパ大陸・北米東岸の冬 | 温暖湿潤 | 寒冷乾燥 |

| 地中海 | 乾燥 | 湿潤 |

北極から見ると、北太平洋も北大西洋も同じような位置にある。どちらも、太陽活動が低迷すると、ジェット気流と偏西風の蛇行とブロッキングの長期化により、異常気象が起きやすくなるという点で共通点を持つ。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2020/01/4520.html/trackback