太陽に関する常識が大きく覆りつつある~太陽の中心部は固体かつ温度がそれほど高くない可能性さえある~

前回の記事「プラズマ宇宙論発ならば、太陽が輝き続ける本当の理由が見えてくる」では、太陽が輝き続けられるのは、太陽自身の内部エネルギー(核融合)でなく、外部(宇宙空間)からチャージされているという前提に立てば、様々な矛盾点がなくなることを書きました。

今回は、更に太陽のこれまでの常識が大きく覆される内容を紹介します。

〇太陽はガス天体でなく、「固体」である可能性が高い。

太陽はガス天体というのが現在のアカデミズムの常識となっています。

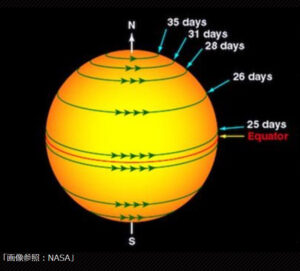

その根拠は、上図のように太陽の自転速度が地球から見て赤道付近で約27日、極付近は約32日と差があり、この差は太陽がガスで構成されているから生じているということが理由となっています。

しかし、1995年8月、イギリスのバーミンガム大学のY・エルスワース博士の研究チームは、太陽が5分周期で微小に震動(「陽震」という)していることを観測し、その後、世界中の観測所を使って太陽内部を測定したところ、太陽の対流層の下の層が表面速度より遅いばかりか、対流層との隙間の層の角速度が緯度に関係なく同じであることを発見しました。

これは、既存のアカデミズムの常識に衝撃を与えました。それはなぜでしょうか?

既存のアカデミズム=ビッグバン宇宙論(重力論)では、太陽は核融合しており、核に近いほど温度が高い=エネルギーが高いと考えられています。そして、太陽がガス天体ならば、エネルギーが大きい中心部ほど、高速回転しているはずです。

しかし、この測定結果は、太陽表面よりも下層の方が回転速度が遅いという全く逆の結果が測定されたということなのです。加えて、対流層との隙間の角速度が一定という測定結果、ここから導き出せるのは、太陽は「固体」である可能性が高いということを示しているのです。

〇太陽は無数に飛び交う磁力線の嵐

1994年と1995年に太陽の南極と北極に回り込んで観測を行ったESA(欧州宇宙機構)とNASAによる太陽軌道探査衛星「ユリシーズ」の観測結果によると、太陽には地球のような双極子磁場(※1)は存在せず、いくつもの磁極が散在する磁力線の嵐となっていることが判明しました。この観測結果から、太陽表面ではU磁石の先端が至る所に顔を出し、それらを膨大な量の磁力線が結んでいることが分かっています。そして、プロミネンス(紅炎)(※2)やフレア(磁気嵐)(※3)は、それ自体が磁力線を具現化した現象であり、それだけ強力な磁場が存在することを示しています。

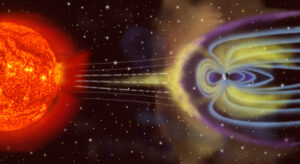

(※1)双極子磁場:地球をはじめとする惑星は、S極とN極を一つずつ備えた双極子を持っていると考えられており、この双極子(S極とN極)により形成される磁場。

【画像】双極子磁場のイメージ

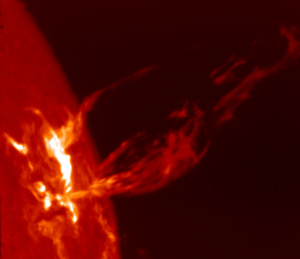

(※2)プロミネンス(紅炎):太陽の表面を、ある波長の赤い色だけを通す特殊なフィルターで見ると、太陽の縁から炎が舞い上がっているように見え、これがプロミネンス、あるいは紅炎と呼ばれます。

【画像】プロミネンス(紅炎)

(※3)フレア(磁気嵐):磁気が通常の状態から変化し、乱れが生じること。

【画像】フレア(磁気嵐)

〇電磁流体=MHD

【画像】HMDプラズマ天体

電磁場におけるプラズマは、それ自体が「電磁流体=MHD」として独自の運動を行いま。太陽表面にはプラズマによって生じた電磁場が縦横に走っており、MHDとしてのプラズマは、電磁場に制御されると同時に電磁場を生み出します。この複雑なメカニズムが宇宙空間に放出されるプラズマ(太陽コロナ)を加速させ、温度を上昇させることが分かってきているのです。

また、MHDプラズマの重要な現象に「磁気リコネクション」というものがあります。特殊な磁場において圧縮されたプラズマは、ある臨界点を超えると一気に爆発し、衝撃波を伴ってエネルギーを発散させ、太陽表面から離れたプラズマは高温を維持することとなります。つまり、強力な電磁場さえあればプラズマ=電磁気によって熱を起こせるということであり、太陽が熱を発するのに核融合が存在する必要はないということなのです。

IH調理器自体が熱くないのと同様に、電磁気を生じている源は必ずしも高温である必要はありません。

上記で展開した事象を元に考えると、たとえ太陽の外側のコロナや光球は高温であっても、その下の対流層、放射層が高温とは限らないということを意味しているのです。

誰も実際に太陽の中心部に行って、ガスであることを確認した人も、温度を測った人もいません。

もしかしたら、太陽の中心部には大地(固体)があり、そして温度もそんなに高くない空間が広がっている可能性すらあるということなのです。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2021/11/5633.html/trackback