磁力の発見の歴史~中世キリスト教世界 アウグスティヌスVSアリストテレス~

磁力の発見の歴史~古代ギリシャ・ヘレニズム・ローマ帝国編~では、ローマの自然観=「共感と反感」のネットワークという自然把握は、その後のルネサンスに至るまでヨーロッパ中世に大きな影響を及ぼすこととなると書きました。

今回は中世キリスト教世界に入っていきます。

キリスト教は当初ローマ帝国(権力)から迫害され下層の民衆の間で支持を拡げていたが、ローマ帝国の弱体と共に権力側にも支持を得て、313年のコンスタンティヌス帝の時代に公認され、テオドシウス帝の時代に軍事国家ローマの国教となった。こうしてキリスト教社会が成立し、ヨーロッパ中世がはじまる。

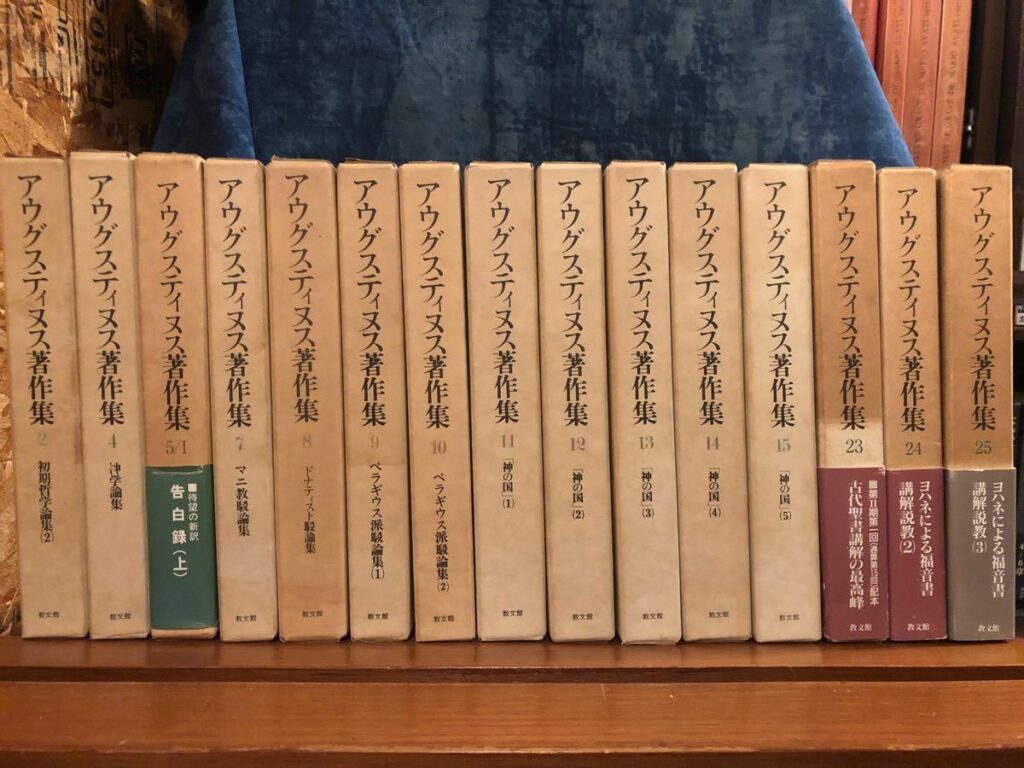

この時代のキリスト教世界のイデオローグだったのが、アウグスティヌスで、彼はプラトンのイデア界と天にある神の国を同一視し、現実の自然界と人間界をその下にある邪悪に満ちた世界と見做し、自然研究を聖書研究の下位に置いた。その彼が異教徒を論破する目的で晩年に全精力をかけて書き上げた『神の国』であり、磁石についてはその終わり近くで、端的に不思議な事象(神の奇跡)として語られている。

アウグスティヌスの考え方の起点にあるのは

「私たちが奇跡を説明できないのは、それが「人間の精神の力を超えているから」にすぎない。つまるところ奇跡や自然の不思議は神の啓示であり神の偉大さの顕現であり、有限で脆弱な人間精神のなすべきことは、その理由を解き明かすことではない。人間には、自然に示される神の救済の意志を読み取ることだけが許されるのである。」

ここからは、磁石や鉄の磁気化などの不思議に対して合理的で理解可能なものとする姿勢は見られないどころか、このような自然の不思議に対して理由を求める心、それ自体が肉体的欲望と同類の忌むべき克己すべき欲求に他ならないとみなされている。

こうなってしまうと、自然研究は信仰と別のものというだけでなく、むしろ積極的に信仰に反することになってしまう。現実に多くのキリスト教知識人の間では、プトレマイオス天文学さえ知らず、聖書や『ティマイオス』に基づく稚拙な宇宙論が語り継がれることとなった。

アウグスティヌスの思想は、中世の全期間を通じて、ヨーロッパの特に知的階級に絶大な影響を及ぼした。

アウグスティヌスは科学のための科学は否定したが、自然科学その他の世俗の学問に対する立場は、キリスト教徒は聖書解釈のために科学的な知識が必要な時はそれを所有する異教徒から借りれば良いという便宜主義だった。したがって、キリスト教には固有の自然科学理論がなかったために、旧来の科学を無視することができなかった。特にその影響が顕著となったのが医療の面で、無視することはできないが説明もできないもの=魔術・呪術と見做すことに繋がっていく。

しかし、魔術・呪術という色彩がまとわりついていた中世ヨーロッパでの磁力理解は、13世紀になって大きな転換を迎えることとなる。この大きな転換の背景には、航海用コンパスの使用の始まりと、アリストテレスの発見がある。

11世紀から13世紀にかけて、ヨーロッパにおいてはある種の産業革命と農業革命が進められた時代であり、それは都市の形成と発展を促すこととなった。従来の祈る人(聖職者)、戦う人(貴族・騎士)、働く人(農民)の三身分におさまらない、都市を基盤とする官僚や商人や製造業者がその存在を主張し始め、彼らは商業的目的から読み書きを学び、新しい文化の土壌を形成することとなる。こうして、聖職者だけが文字文化の担い手でたった時代は終わる。都市の発展に並行して、12世紀にはパリをはじめ、ボローニャ、サレルノ、モンペリエ、オクスフォードに教育機関としての大学が登場する。1209年フランチェスコ会、1216年ドミニコ会などの組織は、勉学を戒律の中心的要素とみなし高度な学問を重視することにとって、生まれたばかりの大学に有用な人材を供給することとなる。この流れが、トマス・アクティス(中世スコラ学を完成させる)、ペトロス・ペレグレネス(『磁気書簡』著)、ロジャー・ベーコン(「経験学」の創始者)が登場する社会的背景にある。

12世紀にアリストテレス(紀元前384-332年)が発見されたことにより、これまでのヨーロッパ人の自然観(キリスト教とプラトン主義=『聖書』)から大きく転換することとなる。アリストテレスの「世界と自然」は超越的な他者によって外から意図的につくれたものでも、超越者の恣意に委ねられてもいない。アリストテレスの膨大な著作群は、キリスト教の色眼鏡で自然を見ていた中世人に、自然観察の事実を与えたことに加え、事実を統一的に捉える概念装置と理論図式を提供し、自然に向き合う姿勢、自然に対する眼差しそのものを変えることとなる。こうしてアリストテレスの発見と共に、自然の秩序やその変化はそれ自体の原理(自然に内在する力)に支配されているのであり、自然的理性によって合理的に理解されるはずのものであるという意識が、ヨーロッパ知識人の間ですこしずつ芽生えていく。トマス・アクティスやロジャー・ベーコンの1世紀前、イスラム社会から西欧へのアリストテレスの翻訳が始まった12世紀が「自然の発見の時代」と云われる。

12世紀に書かれたコンシュのギョーム(1154年没)の『宇宙の哲学』には、聖書に「造られた」と語られている事実について「それがいかにして造られたか」をわれわれが説明したからといって、そのことは聖書に反することではけっしてない、むしろ「われわれとしては、万物のうちに根拠を求めるべきであると主張する」とあるが、この一説がこの時代の転換課程を象徴している。ギョームは、聖書を認めるにしても、「神は女性をアダムの肋骨から作った」というような聖書の文言を「文字通り信ずるべきではない」とし、ギョームの説では、諸元素か最初に創り出されたのは神の働きがあるにしても、その後に元素から宇宙が創り上げられていった過程は元素自体の働きによると云っている。聖書の真理を上位に置き天地創造を認めるにしても、もはや自然の自律的な動き、自然の内在的な法則性は無視することはできなくなっていた。

【コンシュ・ド・ギョーム】1080頃‐1154

初期スコラの哲学者。シャルトル学派に属し,12世紀の人文主義の精神をもって文学・自然学の研究に向かった。

「宇宙哲学」では,神に関する多くの事柄は理性によっても探求できるとの考えを示した。

12世紀の段階ではアリストテレスは部分的にしか知られていなかったことが、全容が明らかになるにつれて状況が変わっていく。アリストテレスの自然観はキリスト教と全くことなる地盤の上に展開されていたのであり、異教的な宇宙とキリスト教的な宇宙の矛盾は、早晩明らかにならざるを得なかった。

13世紀初めには、キリスト教会はその危険性を見抜いていた。

当時のアリストテレス研究の中心はパリ大学だったが、1210年に協会会議が自然哲学に関するアリストテレスの見解とその注釈を教えることを禁止し、1215年には教皇の特別使節が大学に介入し、パリ大学に対してアリストテレス自然学の教育に対する禁令を発している。そのため、1210年から1240年にかけて、パリ大学のアリストテレス研究と教育は、表向きは論理学と倫理学に限定されることとなった。(海峡を隔てたオクスフォードではアリストテレスの全ての著作は自由に研究・教育されていた。)

1240年になるとパリでも禁令は等閉視され、1240年から1247年の間、ロジャー・ベーコンがパリ大学で幅広くアリストテレスの著作を講読した。壮大で力強く合理的なアリストテレスの体系は、紆余曲折を経ながらも次第にパリの知識人や学生を魅了していった。そして決定的な転換点が1255年で、パリ大学はアリストテレスのほとんどすべての著作を講義に取り入れることを公式に決定してことで、アリストテレスの哲学を事実上教育の中核に据えることの宣言となった。

こうして1260年代には、一方ではアウグスティヌス以来の信仰の真理を上位に置き、哲学に対してキリスト教の教義の優越性をあくまでも主張するボナンヴェンロウラたちの立場と、他方では啓示の真理を受け入れつつ(「二重真理説」と批判されながら)、哲学の合理的真理に固執し、哲学のそれとして貫き徹底させようとするシジェルたちの立場に、キリスト教世界の知が分裂するに至る。前者の神学者は後者の哲学者を猜疑と敵意で見ていたのである。

【参考】山本義隆著 「磁力と重力の発見」~1.古代・中世~

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2022/06/6566.html/trackback