『次代を担う、エネルギー・水資源』水生圏の可能性、水力エネルギーの活用9. 中山間地はエネルギー永続地帯! エネルギー永続地帯という概念は、社会を変える有効な指標である

シリーズ9回目は日本における水力の可能性を、新しい指標を軸として探って行きたいと思います

近年、世界経済が揺らぐ中、エコ志向や節約志向の高まりと共に、社会的にも日本の食料自給率の上昇や、食生活の地産地消への回帰の声が大きくなってきています。同様にこのブログ・シリーズのテーマでもあるエネルギーの国産化・自給化に対する関心も、前回の小水力発電への市民団体の取り組みをはじめとして、みんなの意識の中で高まりつつあります。

自然と調和しながら、エネルギーも食料も自分たちの手で自給して生活する。

そんな自立循環型の地域社会の実現を夢みて・・・。

『天空の城 ラピュタより』

そんな中、夢物語ではなく現実に!再生可能エネルギー(自然エネルギー・循環型エネルギー)を用いたエネルギーの自給率がなんと1600%!(電力のみに限れば2600%!!)という驚くべき数字を実現している地域=「エネルギー永続地帯」が既に存在している事をみなさんご存知でしょうか?

それも、なんと現在のこの日本に存在しているのです!

それでは、そもそもエネルギー永続地帯という概念なるものとは? そして、日本国内にもはや多数存在している「エネルギー永続地帯」の実現体のご紹介と共に、再生可能エネルギーである水力の可能性を探って行きたいと思います。

つづきが気になる方はポチっと応援よろしくお願いします ![]()

↓ ↓ ↓

エネルギー永続地帯

エネルギー永続地帯

「エネルギー永続地帯」とは、千葉大学の倉阪秀史教授を中心とする研究グループが提言している概念で、「その区域で得られる再生可能な自然エネルギーによって、その区域におけるエネルギー需要のすべてを賄うことができる区域」のことを言います。つまり、簡単に言うと「エネルギーを自給自足できる地域・市町村単位」のことなんですね。

ここでいう再生可能エネルギーとは、おおまかには太陽光・風力・地熱・小水力・バイオマスを指します。そして、それらによって地域に必要な電力や熱量をどれくらいまかなっているかを供給可能率という数値で表します。そして、それが100%を越えていればエネルギー永続地帯であるということになるのです。

<永続地帯の指標の持っている意味>

<永続地帯の指標の持っている意味>

市町村単位で分析すれば新たな状況(可能性)が見えてくる ~可能性の見える化~

これから私たちは、日本の社会を再生可能資源(食料やエネルギー等)を基盤とする社会に徐々に転換していく必要があります。

その為には、現在の状況から新たな切り口によって可能性を抽出し、共有していく事がもとめられます。例えば、国全体で見れば、日本のエネルギーの自給率は現在僅か4%(原子力除く)に過ぎません。けれども、市町村単位に区切ってみれば日本国内でもエネルギー自給率が100%を達成している地域があるかもしれない。

無自覚のまま自然エネルギーを使って自給できているところがあるかもしれない。それがたとえ100%でなくても高い自給率のところがあるかもしれない。

そして、もしそのような地域が実在していれば、それは先端可能性の実現体であり、みんなの期待の実現体であり、今後の他地域の同化対象としての指標(目標)。そして、今後の日本の指標=充足モデルになりうるのではないか?

そういった考え方から、全体では見えてこない可能性を抽出し、その「可能性を見える化」し、そしてみんなの可能性収束力を加速させよう!というのが、この永続地帯研究のはじまりと、その狙いです。

その為には国全体で見ることはもちろんですが、都道府県単位や市区町村単位で「どうなってる?」を押えることがまず重要になります。

永続地帯の概念と実状

永続地帯の概念と実状

事実、このような考え方のもとに調査を進めてみると、驚くべき事に現在。市区町村単位で既に50もの町村が100%エネルギー永続地帯として存在していることが分かりました(2008年度版調査)

それでは、まずエネルギー永続地帯の定義と算出方法を押えてみたいと思います。

<永続地帯の定義>

Ⅰ「永続地帯(Sustainable Zone)」の定義

(食料とエネルギー共に自給率が100%を超える区域)

「永続地帯」とは、ある区域において分散的に得られる資源によって、その区域におけるエネルギー需要と食糧需要のすべてを賄うことができる区域のことです。この区域内で産出されるエネルギー及び食糧が、数値の上で需要量を上回っていればよく、完全に区域内で消費していなくてもよいものとします。

Ⅱ「エネルギー永続地帯」と「食糧自給地帯」

永続地帯のサブ概念として、「エネルギー永続地帯」と「食糧自給地帯」の二つが提示されます。「エネルギー永続地帯」はある区域内で産出される再生可能な自然エネルギーのみによって、区域内のエネルギー需要の全てを熱量ベースで賄うことができる区域と定義します。同様に、「食糧自給地帯」は区域内で産出される食糧のみによって、区域内の食糧需要の全てをカロリーベースで賄うことができる区域と定義します。

※今回のブログでは、このうち「エネルギー永続地帯」について焦点を絞って扱っています。

1.エネルギー永続地帯の定義

「エネルギー永続地帯」とはある区域内で産出される再生可能な自然エネルギーのみによって、区域内のエネルギー需要の全てを熱量ベースで賄うことができる区域と定義します。また、区域内におけるエネルギー需給の割合に応じて、「○○%エネルギー永続地帯」という呼称を用います。

2.エネルギー永続地帯の試算

現在、日本国内の全ての市区町村を対象として、各地域における民生・農水用の電力と熱エネルギー需要に対する再生可能エネルギーの供給量を試算しています。供給源の対象としているエネルギー源は以下です。

●一般住宅用太陽光発電

●事業用太陽光発電

●事業用風力発電

●地熱発電

●小水力発電(10,000kW以下の水路式に限るが調整池を含む)

●バイオマス発電(バイオマス比率が定まっているもの。ごみ発電は除く)

●一般住宅用太陽熱利用

●事業用太陽熱利用

●地熱利用(温泉熱の浴用・他目的利用、地中熱利用)

エネルギー永続地帯の状況(市町村) (2008年版資料)

エネルギー永続地帯の状況(市町村) (2008年版資料)

このような前提で調査すると、小水力や風力、地熱などの自然エネルギーの供給量が、市町村の民生用のエネルギー需要を上回る自給率100%以上の区域=市町村が現在50もあることが分かりました。それでは、そのようなソ町村はどのような自然エネルギーを利用しているのか?を見てみましょう。

以下がエネルギー永続地帯のベスト10一覧です。

順位 市町村 供給可能率 主要電源

1 熊本県球磨郡五木村 1599.1% 小水力

2 福島県河沼郡柳津町 1231.8% 地熱

3 大分県玖珠郡九重町 1134.2% 地熱

4 熊本県球磨郡水上村 848.2% 小水力

5 長野県下伊那群大鹿村 790.1% 小水力

6 群馬県吾妻郡六合村 629.7% 小水力

7 長野県下伊那群平谷村 543.5% 小水力

8 宮崎県児湯郡西米良村 531.8% 小水力

9 北海道苫前郡苫前町 409.5% 風力

10 青森県下北郡東通村 408.2% 風力

エネルギー永続地帯の現在状況(都道府県)

エネルギー永続地帯の現在状況(都道府県)

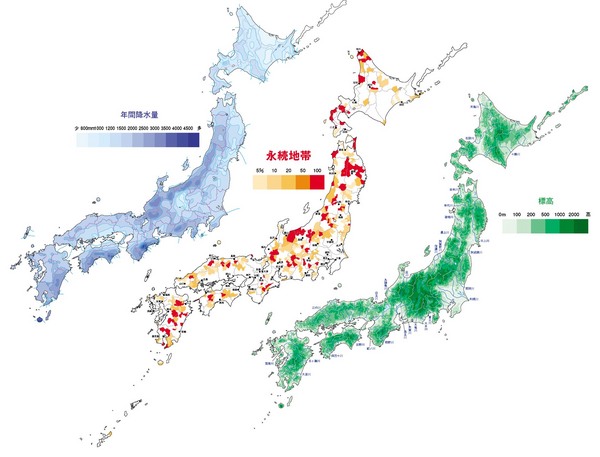

では、エネルギー自給率が100%を超える市町村の全国分布をみてみましょう。北海道、東北、九州が相対的に多いですね。また、長野県が1つの県では9市町村あるのが注目されます。全国都道府県レベルでくくってみると、日本にとっての主なる自然エネルギーが見えてきます。

★エネルギー永続地帯では小水力が自然エネルギーの過半数を占める

このように自然エネルギー利用では、小水力が上位の過半数を占めています。また特殊な地域条件としての地熱や風力を利用した地域も上位に入っていますが、全国的にみればやはり日本の気候風土としての小水力の可能性・ポテンシャルが浮き彫りになっています。

やはり、私たちの国は山と緑と水に恵まれた島国・日本なんですね

この指標を積極的に使うには

この指標を積極的に使うには

けれどもこのデータはある意味永続地帯の概念をもとに第三者が一方的に調査・分析した結果であるともいえます。したがって、自然エネルギーの有効利用を行政はじめとして指標のないままに積極的に取り組んでいる地域もあれば、取り組みもなく無自覚のまま結果的にそのようになっている地域もあります。

つまり、この数値は可能性の「見える化」ではありますが、まだまだ状況認識=事実認識の段階です。したがって、この状況認識をベースに(どうする?)を指標化し共有していく必要があるのです。

例えば、この指標値と実例を軸に都道府県単位、地区町村単位で各々の地域の持っている潜在的自然エネルギーのポテンシャル(未利用=有効利用の可能性)の調査と地域人口(エネルギー需要)の調査を総合的に検討することで、実現可能性の高い地域から積極的に取り組み、永続地帯を実現し増やしていく等、県の目標、町村の目標になればもっと有効に機能すると思われます。

H24年に、人口4.7万人の富山県魚津市におひさまファンドが「立山アルプス発電所」を設置しますが、この最大出力1,000KWの小水力発電機一台(=10億円)で、魚津市では約0.6%のエネルギー自給率が向上します。

例えばもしもこの1000KW(=10億円)の小水力発電所を、仮に隣の人口2.7万人の立山町に作るとすれば、約1.5%エネルギー自給率が向上することになります。

(1000KW10億円の発電所で1.5%自給率が上昇するならば、10台・100億円で15%の自給率上昇の計算ですね)

かなり乱暴な試算になりますが、立山町が仮に50%の自然エネルギーの自給を達成していたとすれば、残り50%=1000KWの発電機33台=330億円の投入で、立山町は100%のエネルギー永続地帯になるわけです。(実際にはそう単純ではなく、エネルギー資源のポテンシャルや人口数、民生・工業エネルギーの需要量等に大きく左右されます)

つまり、同様の自然(水力)エネルギーのポテンシャルがあるとして考えた場合、同じ発電機=事業予算であっても、より実現可能性の高い地域に積極的に投入すれば、エネルギー永続地帯は早期に実現し、その数を増加させていくことが出来るということでもあります。

また、エネルギー自給率が既に1000%を超える地域では、他地域と近距離連携することによって自給率100%のエネルギー永続地帯のエリアを、一気に拡大できる可能性を持っているとも言えるわけです。

エネルギーの自給指標があれば、小水力可能地を地元地域が確認しながら自らつくれる

エネルギーの自給指標があれば、小水力可能地を地元地域が確認しながら自らつくれる

このエネルギー永続地帯という視点の延長で、もっとミクロの小単位=家庭用に限って捉えてみと、さらなる可能性が見えてきます。

小水力発電の場合、1000KWの小水力発電機でエネルギー(電気)がまかなえる世帯数(一般家庭需要のレベル)は、約2000世帯程度。1000KWの発電機は1台10億円。もし近くに設置可能な水流があり、全てを地域住民で負担したとすると単純計算で、1世帯で50万の負担。仮に4人家族として一人当たり12万の投資額で、100%のエネルギー永続地域・家庭(自分たちの使う電気の自給自足)が可能になるのです!

このようにミクロに考えていくと、エネルギー問題も自然エネルギーを自分たちの手で取り出して、自分達で使うというエネルギーの自給自足のイメージが身近なものになってきますね。

日本は水と自然に恵まれた中山間部が多い島国です。このような指標を元にして各々の地域性にあった自然エネルギーをもっと有効に取り出そうという気運が今後高まっていけば、ライフスタイルや地域居住への価値意識は大きく変わり、人口の都市集中といった現在の日本の姿は大きく変わっていくのではないでしょうか?

<参考サイト>Sustainable Zone http://sustainable-zone.org/

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2010/12/818.html/trackback