『マグネシウムエネルギーは次代のエネルギーになり得るか?』第11回~まとめ

これまで私たちは、以下のシリーズ投稿『マグネシウムエネルギーは次代のエネルギーになり得るか』で10回に亘ってマグネシウムエネルギーについて扱ってきました。

第1回~はじめに

第2回~エネルギーとは?

第3回~マグネシウムのエネルギー量

第4回~マグネシウムエネルギーの利用法

第5回~太陽光励起レーザーの可能性

第6回~マグネシウム 再生の仕組み

第7回~薄い自然光をどうやって濃密な光にするか

第8回~レーザーの作り方

第9回~実現可能性の検証

第10回~実現可能性の検証2

改めてですが、マグネシウムエネルギーは、大きく 「太陽光」と 「マグネシウム」という2つの要素を利用して作り出されます。

【マグネシウムの利点】として、循環できること、資源量が豊富であること、クリーンであること、運搬や貯蔵にすぐれていること、が挙げられます。

【太陽の利点】は、ほぼ無尽蔵に降り注いでいるエネルギーと言えます。

マグネシウムエネルギーを扱うことにしたのは、この2つの要素の大きな可能性に収束したからでした。

ところが、それらを結びつけ、「マグネシウムエネルギー」にして活用するには、矢部教授が研究開発中の 「太陽光励起レーザー」が必要になってきます。そして第9回で述べたように、

ところが、それらを結びつけ、「マグネシウムエネルギー」にして活用するには、矢部教授が研究開発中の 「太陽光励起レーザー」が必要になってきます。そして第9回で述べたように、

この太陽光励起レーザーの 変換効率の低さと、またレーザー媒質を レアメタルに頼らざるを得えないことが大きな壁になることが分かりました。

エネルギーを作り出す為に、膨大なエネルギーを投資しなければならないことに何か無理を感じます。自然の摂理に則っていない感じなのです。私たちが感じた“無理”って一体何なのでしょうか?

で続きを行く前に、応援を ポチッ 🙄 とお願いします

ポチっとありがとうございます

■自然の摂理に則った「太陽光」の使い方って何だろう?

これまで私たちは、人類が必要なエネルギーをどうやって確保するか?という視点でエネルギーを考えてきました。しかし自然限界を超えて増加した人口を抱えているため、その視点では必然的に自然の摂理に無理を生じさせてしまうのです。

エネルギー確保問題の答えを一気に求めるのではなく、まずは現在ある自然エネルギーを最大限活用することが重要だと考えます。

その視点からまず自然の摂理に則ってみましょう。そのためには自然の仕組みに同化することが出発点です。

例えば、太陽光に同化してみると

(1)太陽エネルギーは世界中に広く均等に拡散。

(2)太陽エネルギーは薄い。

(3)太陽エネルギーは温かい。

(4)太陽エネルギーは明るい。 ・・・・・話は違いますが、3、4は女性の笑顔と同じですね♪

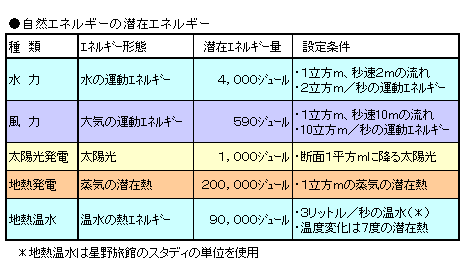

*太陽のエネルギーは1000ジュール/㎡と自然エネルギーの中では薄いのです。

(参照:『次代を担う、エネルギー・水資源』水生圏の可能性、水力エネルギーの活用 1.自然エネルギーの原理について

⇒自然の摂理に則った「太陽光」の使い方とは、この特徴に合わせた(同化した)エネルギーの使い方が相応しいことになります。

太陽エネルギーに同化して、エネルギー源としている最も身近な事例が『植物』です。太陽の薄く、拡散したエネルギーを長い時間かけて蓄積=成長しています。

このような視点で再度、太陽光励起レーザーを見てみると、薄いエネルギーを短時間で高密度化する仕組みは、太陽に同化した仕組みとはいえず、かなり無理をしています。

事実、太陽光励起レーザーを作るには、大掛かりで人工的な装置が不可欠で、そのような装置を造るためにエネルギーを使用(ロス)して終います。

■自然の摂理に則る=循環させる為にはどうする?

生物の最初のエネルギーは太陽ですが、それから人類は火を使用し、さらに風を利用した帆船を作り出しました。そして産業革命以降、水力、石炭、石油、原子力などの新エネルギーを次々と生み出してきました。

このエネルギーの変遷は人類の「生産」と「消費」とその「スピード」に大きく関係しています。

(1)産業革命以前の生産と消費

・・・自然の生産量と生産スピードに合わせた消費する。

・・・例えば、清水寺の舞台の改修が予定されていますが、次の400~500年後の改修を目指して植樹(ケヤキやヒノキ)しているそうです。(2)産業革命以後の生産と消費

・・・人の消費量とスピードに合わせて供給する。従って、急速に増大する消費(=市場拡大)によって常に供給不足になり、自然エネルギーでは不足するや否や人工的な新エネルギーが不可欠になります。

・・・太陽光励起レーザーの装置もこの視点での発想です。

では、次代の生産と消費はどのようになっていくのでしょうか?

るいネットには次代の消費のあり方が示唆されています。消費の自由を見直す方向にあるのです。(るいネット「消費の自由のいかがわしさ」を参照してみてください。)

⇒したがって現在、不足するエネルギーを補う為に新エネルギーの開発が進んでいますが、その視点ではなく、自然の供給に照準を合わせた消費のあり方を考える必要があります。

■自然と同化した生活スタイルとエネルギー

したがって太陽エネルギーで言えば、どこでも確保できることと、薄いエネルギーである太陽の特性に合わせて、外灯や家庭など、広い範囲で低エネルギーの需要に使うのが相応しいでしょう。配電ロスもないですしね。

逆に一旦高密度化し大量に生産して、あちこちにばら撒くような供給スタイルには不向きです。

⇒極端に言えば太陽の状況に応じて、太陽エネルギーの供給=消費が変動することも、生活として受け入れてしまえばよいのです。夜明けと共に活動を行い、日没とともに休むような生活。

そうすれば、効果として、

みんなが自然の移ろいを身近に感じられるようになる=自然との同化能力が身に付く

↓

そのことで自然の摂理に則ったエネルギー開発のアイデアが素人から出てくる

↓

地域ごとの特色に応じたエネルギーが生まれる

ということが期待できそうです。

* * * * * * * * * * * * * * *

では、消費優先の考え方になったのは何故か、あるいは太陽エネルギーのそもそもの仕組みはどうなっているのか?

これは今後、予定されているテーマ「豊かさ期待という社会意思」や「太陽エネルギー」などで明らかにしていく予定ですので期待してください。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2010/11/789.html/trackback