2022-05-17

磁力の発見の歴史~古代ギリシャ・ヘレニズム・ローマ帝国編~

今当たり前となっている「近代科学(西洋の科学)」は、キリスト教が唯一の勝者となった後のもの。したがって、「キリスト教」≒「物理学」、「教会」≒「学会」、「聖職者」≒「科学者」と置き換えると、ほぼそのまま中世の科学史にも通用してしまいます。

しかし、キリスト教が唯一の勝者となる以前(自然に対して宗教的自然観や魔術的自然観といった多様な見方が共存・競合していた時代)から、力の概念はどのように変遷してきたのかを山本義隆著:「磁力と重力の発見」で展開してくれているので紹介します。

ここで注目すべきは、重力という概念が近代(1600年代)に誕生したものであるのに対して、磁力は紀元前600年代から意識されていたということ。そこで、磁力の発見の歴史を今後シリーズで展開していくこととします。

〇磁気学のはじまり~古代ギリシャ~

<タレス>

磁石について最初に言及したのは、古代ギリシャで商業と海運で栄えたイオニアの港町ミレトスのタレス(紀元前624-546)と云われている。タレスは霊魂の働きを説明するために磁力を持ちだしており、磁力そのものを説明している訳でも、磁力の発見を語っているものでもない。つまり、当時すでに磁石の存在や作用自体はかなり知られていたことを示唆している。

<ミレトスのアナクシメネス(紀元前6世紀)>

「始原物質」として宇宙をみたす「空気」を措き、物質の変化は希薄化と濃密化によるものと考えた。どの物質も生命の維持に欠かせないことが経験的に知られていたため、霊魂を有する生命的存在として認識されており、この時代は宇宙全体が生きていた。そして、磁力は、無生物を含む自然の事物の有す生命の端的なしるしであった。

→ミレトスの哲学者たちは感覚的に捉えられる世界をあるがままに受け入れた。

<イタリア半島南部エレアのパルメニデス(紀元前5世紀)>

理性だけが信じることのできるもので、感覚は人を欺くと考えた。これにより純粋思惟が感覚的認識の上位に置けれ、認識における合意論が経験値に対置された。パルメニデスは、変化や運動は「有らぬもの」の存在を前提とするため不可能であり、生成や消滅、質的変化は見せかけに過ぎないと論じた。

→その後の哲学にとって、パルメニデスの「変化の否定」にどう答えるかが課題となる。

<シチリアのエンペドクレス(紀元前495-435)>

「四元素説(土・水・空気・火の4元素を万物の根として考える)」を提唱。「比率」という見方を導入し、現代風でいうならば、相互の「引力と斥力」により「定比例の法則」に則って結合と分離を繰り返す諸元素。

→この四元素理論は、西欧の物質思想に長期にわたり影響を及ぼし続けることとなる。

磁力理論として「磁石は鉄の両方から生じる流出物と、鉄からの流出物に対応する磁石の通孔とによって、鉄が磁石の方向へ運ばれる。」と説明し、磁力に対するミクロ機械論に基づく説明の最初のもの。尚、エンペドクレスは磁石に限らず全ての感覚について「個別の感覚の通孔に対して(何かが)適合することによって感覚が成立する。」と説明している。

→この時代には、物理的なものと生理的なものの間に区別がなかった。

カルシウムイオンは体内の陽イオン(H+)=自由水を移動手段とし、体内の電位差を生み出している

体内には、食物から瞬発的にエネルギーを取り出す仕組みと、電磁的な波動=「気」から緩やかにエネルギーを取り出す仕組みがあります。

世界には食事をとらずに、不食で生活している人が多く存在しており、彼らはまさに後者の「気」で生命活動を維持していると考えられています。

こちらからお借りしました

では、体内において、電磁的なエネルギーはどのように生命活動の営みに利用されているのでしょうか。

体内の電磁的なエネルギーを操作している存在として、これまで「構造水」と「カルシウムイオン」に注目してきました。

今回は、構造水とカルシウムイオンの関係を追求します。

こちらからお借りしました

体内の水は細胞を満たしており、その微細な隙間に押し込まれた水は、液体のまま分子がきれいに整列する「液晶状態」になります。

液晶状態の水からは陽イオンがはじき出され、排除層といわれる、電子が集まった構造水の層が生まれます。

はじき出された「H+」は自由水と呼ばれ、周囲の分子に拘束されず、流動的な性質を持ちます。

カルシウムイオンは「H+」の自由水と結合しやすい性質を持っているため、体内に構造水ができると、その周囲の自由水とカルシウムイオンが結びつき、体内を移動し始めます。※1,2

その際、自由水の粘度が上がるようです。これは、カルシウムイオンが自由水と構造化することで、安定してイオンである状態を維持しながら移動できるのだと考えられます。※3,4

これらの関係性を考慮すると、構造水により生み出される自由水が、カルシウムイオンが体内をめぐるための移動手段となり、カルシウムイオンが体内をめぐることでカルシウム振動=カルシウム波や、ATP分解酵素などのエネルギーを生み出している、という可能性が見えてきた。

【参考文献】

※1: 「生体膜における金属イオンと水の関係を探る」

瀬戸 秀紀 (高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 / J-PARCセンター 教授)

山田 武 (総合科学研究機構 中性子科学センター 研究員)

※2:「大気圧プラズマジェット放電場での水の反応」

日大生産工(院)金子正孝

※3:「界面で流動性を失う水分子の直接可視化に成功!」

京都大学大学院工学研究科 山田啓文 教授、小林圭 同准教授、

梅田健一 同研究員 研究当時、現 金沢大学ナノ生命科学研究所特任助教

京都大学産官学連携本部 湊丈俊 特定准教授らの研究グループ

※4:「カルシウムイオンとマグネシウムイオンの水和構造と水和エネルギー」

広島大院理,広島大 QuLiS 菅原 貴弘,相田 美砂子

癒しの周波数7.8Hzを受け取るには、その波動に「共鳴する事(コヒーレント)」が大切!

普段意識することは中々ないかもしれませんが、世の中では、人間・動物・植物・地球・海…とすべての物が波動(電磁波)を出しています。

あらゆる所から出ている電磁波には、周波数(Hz)の異なる様々な波動があるのですが、その中で、「地球」が出している波動でもある「7.8Hz」の電磁波は、人間のひらめきを引き起こしたり、病気を治癒するなど、人の「潜在思念」や「生」と深く関係しているのです。

今回は、この7.8Hzの「治癒力」に絞って話していこうと思います!

「治癒」「癒し」の事例に7.8Hzが繋がっていると発見したのは、志賀 一雅さんという方でした。

志賀さんは、手当て療法(ヒーリング)、能楽師、不食の方、クジラや鳥が寄ってくる歌声を持つ方など、超能力ともいえるような力を持つ方を含めて皆さんの脳波を調べていました。

・クジラや鳥が寄ってくる歌声、柏田ほづみさん。この方が謳い始め、クジラが寄ってきている時

・能楽師の井上和幸さんが能の謡を謡っている時(能の謡を聞いたり演じたりしていると、病気が治った・消えたという事例が多く来ているらしい)

・手当て療法の、もりやまはじめさんが治療を行っている時

この時の皆さんの脳波を計測すると、全員「7.8Hz」の波動が強く出ていました!

特にすごかったのは、不食を続けて8年という秋山佳胤さんの脳波!他の方々は治療時や謳っている時に出る事があっても、普段の中で7.8Hzが強く出ていることはありませんでしたが、なんと秋山さんは話しているときや、通常時から7.8Hzを出していたのです。

不食の方は、食べ物以外からエネルギーを得て生きているから、常日頃から7.8Hzで宇宙と一体になれるように、何からでもエネルギーをとれるようになっているのかもしれません!♪

この「治療(実際にガンが消える・治る)」には、、やはり7.8Hzという周波数がポイントになっているようです!

そしてもう一つ、志賀さんのお話を読んでいると、その周波数が、右脳と左脳、または人同士で「共鳴」しているということも「治療」に繋がる大事なポイントになっているようなのです!

右脳と左脳は、役割分担のため分かれているので、成長するうちに(会話したり、しつけられる中で)右脳と左脳はそれぞれで動くようになります。

現代、大人になると「目の前の楽しい事は我慢して、今はこれを頑張ろう」というような思考も多くなるので、左脳が右脳を抑えて動くという状態も多くなりがちです。

ですが、その右脳と左脳が息を合わせて7.8Hzで「共鳴」する時、治癒力は格段に強く・増幅していっているのだろうと思います。

そして、右脳と左脳だけでなく、治療する人と受ける人の脳波も7.8Hzに共鳴することで、エネルギーも共有になる、二人も周りも全てが一つのものとなって、エネルギーが回復されるのではないでしょうか!

手当てのもりやまさんも、不食の秋山さんも、相手と7.8Hzの波動でコヒーレントし続けていた状態が10条以上続いていたそう。治療される・回復するのは、まさに相手と、宇宙と共鳴しているからこそなのかもしれませんね!

「奇跡の《地球共鳴波動7.8Hz》のすべて(著:志賀一雅)」を参考にさせていただきました。ありがとうございます!

人の癒しや活力には波動が関係している!?

http://gigaplus.makeshop.jp/BenefitMinds/item/anemone.pdfからお借りしました。

生命の代謝や成長、育成に不可欠なエネルギーとして『テラヘルツ波』があります。

テラヘルツ波は、動物や植物、鉱物など、自然界のあらゆる物質や生命体が放射し、

同時に吸収している電磁波です。

大人より赤ちゃん、病人より健康な人からより多く放射されているといわれています。 (さらに…)

本当の脱炭素って何?快適性って何?

世界的な脱炭素の流れ中で、日本は昨年のCop26で、西欧の環境団体から「化石賞」と皮肉を言われています。一方でこの間、風力発電や太陽光発電等の再生可能エネルギーで脱炭素を推進してきたEUは、ロシアのウクライナ侵攻により、状況は一挙に反転。ロシアの天然ガスと石油が無いと生きていけない現実を突きつけられています。現在、EUは脱炭素どころではない状況です。今後、日本はどうする?

進化過程から考える皮膚の脳の役割分化・・・様々な固定観念を超えて

現在では、脳がすべての判断を担っているような『脳絶対主義』が巷に溢れ、これこそが人類の証であるような論調に支配されている。確かに人類の脳は大きく、機能的にも他の動物に比べ処理能力が高い。

しかし、地道で精度の高い研究をされている傳田光洋氏の書籍を読んで、『脳絶対主義』という固定観念から離れてみると、その機能が発揮される基盤に、人類の皮膚判断機能の増大と高度化があったと考えられるのではないか?と感じた。

ケラチノサイトによるカルシウムイオンの流れが「経絡」を形成している

こちらからお借りしました

皮膚は触覚を司る感覚機能だと考えている人が多いと思いますが、実は皮膚は、音や光、気圧、電磁波などの振動による現象をはじめ、物理的な外的要因は全て感知し、判断する機能を持っています。

そして、この外的要因を感知しているのは表皮を構成しているケラチノサイトです。

ケラチノサイトは、カルシウムイオンの輸送によって体内に電位差を作り出し、そこで判断された内容を脳や体の各部位に伝達しています。

さらに今回明らかになったのは、ケラチノサイトとカルシウムイオンによる情報伝達の仕組みと、鍼灸治療において「気」が流れると言われている「経絡」にも関係性があるということです。

中国上海中医薬大学では、経絡に何か特定の物質が多く存在している、という仮説のもと、微粒子誘発X-放射線発射(Particle Induced X-Ray Emission PIXE)技術を利用した経絡の観察実験を行いました。

その結果、経絡上には身体の他の部位よりもカルシウムイオンがより多く存在していることが判明しました。カルシウムイオンは線状か帯状に集まり、その走行は経絡とほぼ一致しています。

また、天津中医学院がイオン選択性電極を使ってウサギの経絡を探測したところ、経絡のあるところのカルシウムイオンの濃度が、周囲と比べて高いことがわかりました。不整脈のウサギでの計測では、心機能と関連性の高い経絡のカルシウムイオン濃度が低下してきましたが、不整脈がなくなるとカルシウムイオン濃度が元に戻ったという現象が観察されました。

こちらからお借りしました

次に、経絡とATPの関係性についてです。

中国の高震教授が、経絡はATP量の多い細胞の集合だという仮説を提起しました。

そしてイギリスのBurnstock氏もATPが鍼刺激の電気信号伝達の重要物質であるという仮説を出しています。

彼は、鍼の機械的刺激・灸の温熱的刺激が皮膚のケラチノサイトや他の細胞に作用することで、細胞からATPが放出すると同時にレセプターのP2X₃とP2X₂/₃が活性化します。レセプターがATPを受容して産生する電気インパルスが感覚神経の末梢を通って脊髄の神経細胞に伝わって、脳幹、最終的に大脳皮質に到達すると言われています。

これらの実験で見えて来た経絡の特性は、ケラチノサイトがカルシウムイオンをATPの体内灌流にのせて体内を巡らせている仕組みとも考え方が一致しそうです。

地震は夜に多く昼に少ない~電離層と地殻のコンデンサー現象~

◆地震は夜に多く昼に少ない

NASAやSETI(地球外生命の発見を目的とした非営利組織)の研究員であるフリードマン・フロイント(Friedemann Freund)博士が、「世界のあらゆる地域で、地震の発生は夜中に多く、日中は少なくなる傾向がある」という見解を述べています。

~以下、Wave of soundさんの調査内容~

『地震は夜に多く昼に少ない—太陽が地震活動に影響?』

長年にわたる統計でも、最近の群発地震の統計でも、地震活動の日変化は、夜中に地震が多くて昼間に少ない。ただし正午付近に小さなピークがある、という特徴を持っています。

防災科研Hi-netのHPからダウンロードさせていただいた気象庁一元化処理 震源要素で調べてみました。 約4年分(2006年12月~2011年1月)のデータです。真夜中の地震頻度は平均的な値より15%ほど多く、昼間は逆に15%ほど少なくなっています。地震発生頻度に見られるこうした偏りは、統計確率的なゆらぎでは説明ができないほど大きなものです。

日本周辺地域を、東経120度から153度まで、経度幅1度の34本の帯に分けて、約4年の解析期間内に観測された、各帯で発生した地震について地震が一番発生しやすい時間帯(「最頻発生時刻」と呼びます)を調べてみました。最頻発生時刻は、真夜中の0時から午前2時ごろです。 東へ行くほど最頻発生時刻が早くなる傾向が読み取れます。早くなる割合は経度1度につき0.0687時間、つまり、経度15度につき約1時間です。 15度は、ちょうど地球の自転により太陽が1時間に天空で描く角度です。

~終わり~

TOCANAさんの調査によれば、巨大地震においても同様の傾向があります。

『「巨大地震は夜間に起きやすい」最新研究&100年超のデータ分析で判明』

大地震については、深夜0時から徐々に増加し、明け方にピークとなる模様。

阪神淡路大震災の様子はこちらからお借りしました

◆なぜ夜間に地震が増えるのか?

本ブログでは地震は地殻内の放電現象であるということを述べてきました。『地震の前兆現象からみる地震の原因』

これは、宇宙線などの影響で電離層が帯電することで、地殻と電離層に電位差が生まれ、地球内部から地殻に電流が上がってくることで放電し岩石が破壊される現象です。

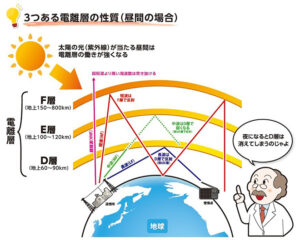

日中は太陽光の電磁波により電離が生じて電離層の電子量は増えます。夜間に電離層の最下層(D層)がなくなり、AM放送が遠くまで届くようになるのはこのためです。

画像はこちらからお借りしました

ただし、この日中が電離層と地殻内の電子量と釣り合っている状態だとすれば、夜間は電離層の電子量が減り、地殻内の電子量と釣り合っていない状態(電位差がある状態)となります。電位差があると電流が流れるのはコンデンサーと同じ原理ですね。

そこで生まれる誘導電流によって地殻内に電子が溜まって放電しているということが考えられます。夜間に地震が増えるのはこの電位差によるものではないでしょうか。

スミルノフ物理学~まとめ①

宇宙空間中にある限り、物理法則も生命誕生も必ずどこかでつながっているはず・・・それを実証しているのが「スミルノフ物理学」ということで、これまで下記の記事を書いてきました。

【スミルノフ物理学】

①物理学(宇宙論)と生物学(生命の誕生・進化)が繋がってくる

②生命誕生を実現するのが負の透磁率空間であり、海(水)は負の透磁率空間となっているという事実がある

③導かれる重要事項:原子核として一つにまとまるのはS極系の力が優勢となるから

⑥生命体(DNA)はS極系エーテルエネルギーを取り込んでいる

⑧シリカ(正四面体構造)と「祈り」や「信仰心」とのつながりを検証する

【スミルノフ物理学をより深く理解するために】

今回は、これまで書いてきた記事から、スミルノフ物理学のポイントを一旦まとめてみます。

電磁波共振によるエネルギー受信機能から観る光合成の機能

画像は、こちらからお借りしました

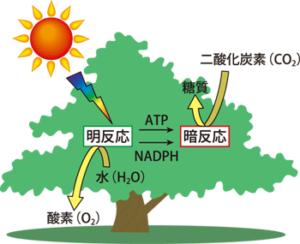

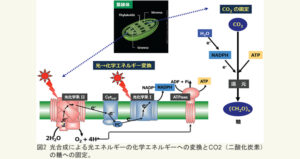

光合成は太陽から送信された電磁波(光)の波動エネルギーを受信し電子エネルギーに変え、それをATP等の化学物質に蓄積し、生体内のエネルギー必要個所に移送して、有機化合物の合成を含む生命維持に使用するというシステム。

画像は、こちらからお借りして追記しました

その光合成は、大きく2段階に分かれる。まず、一段階目は光エネルギーを使って、水(H2O)を酸素(O2)と水素イオン(H+)と電子(e-)に分解する過程。第二段階は、水を電気分解したあと得られる電子を使って、生物素材である有機化合物を合成する過程。この電子はNADPという有機分子に渡り、電子を受け取ったNADPは有機物合成反応に使われる

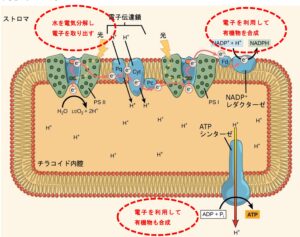

また、電子伝達のエネルギーを利用して、水素イオン(H+)が光合成膜(チラコイド膜)の外側から内側に移動し、光合成膜内側へ蓄積した水素イオンのエネルギーで今度は生体内のエネルギー授受に使われるATPが合成される。ATPも電子を受け取ったNADP(NADPH)と共に有機物合成反応に使われる。

1. 水分解で電気エネルギーへ変換

画像は、こちらからお借りしました

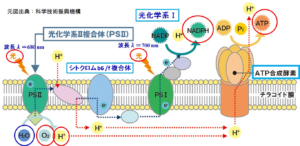

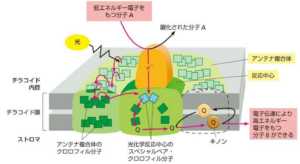

水分解で電気エネルギーへ変換する機能を担うのは、葉緑体の中のチラコイドという平たい袋状の構造体の膜に埋め込まれた、水の電気分解専門の器官(光化学系IIというタンパク質複合体)である。

この周辺部には、アンテナタンパク質と呼ばれるクロロフィル(金属を中心に配置している)、カロテノイド、脂質などを結合したタンパク質超分子複合体があり、ある波長の光に共振して波動エネルギーを受信する。各種クロロフィルの共振波動が異なることからも、それらは構造の違いによる固有振動数をもっていると考えられる。

そして多くのアンテナタンパク質が受信した波動エネルギーは、その反応中心にあるスペシャルペアと呼ばれる分子に集約され、ここで水が分解され、利用しやすい電気エネルギーである水素イオンと電子ができる。スペシャルペアとは、2分子の板状のクロロフィルが、平行に向き合い,環の一部が重なり合っている構造をとっている。

画像は、こちらからお借りしました

また,スペシャルペアは反応中心において波動エネルギーを電気エネルギーに変換する重要な役割を担っている。そして、それは形状からしてもコンデンサーに極めて近い構造で、これと周囲のタンパク質コイルにより、集まったエネルギーから有機分子の周りの構造水の固有振動数に合った波動を選択しているのでなないか?

また、水の電気分解専門の器官(光化学系II)には、水分子が入り込む「通路」と、その通路の先に水を分解する反応中心がある。この通路に水分子が入り込むと、光化学系II は、光のエネルギーを利用して、反応中心を含む自分自身の立体構造を変化させ、水を分解する。そして反応を終えたあとは、再びもとの立体構造に戻る。

つまり、反応中心にある、コンデンサーとしてのスペシャルペアが選択受信した水の固有振動数に合った波動エネルギーを、負の水の中の誘電率空間を利用して増幅し、水を電気分解しているのではないか?

2. 電気エネルギーで生物素材を合成

画像は、こちらからお借りしました

光合成の2段階目は、光エネルギーを使って、水の電気分解専門の器官(光化学系IIというタンパク質複合体)により、水を電気分解したあと得られる電子を使って、生物素材である有機物合成を合成する。これを担うのが光化学系Iという有機合成を担うタンパ質複合体である。

光化学系IIで得られた電子は、別の特別な色素(フェオフィチン)を通してキノンへと電子を渡す。キノンに渡った電子は、別のキノンや電子の授受を行うタンパク質(チトクローム)と呼ばれるタンパク質など)を順々に移動し、光化学系Iに電子が到達する。

光化学系Iに渡った電子は、光化学系Iが吸収した光エネルギーを利用して鉄硫黄タンパク質に渡される。この電子はやがてNADPという有機分子に渡り、電子を受け取ったNADPは有機物合成反応に使われる。このように、光化学系IIと光化学系Iの間を電子が受け渡される過程は電子伝達系とも呼ばれる。

光化学系IIと光化学系Iの間で電子が受け渡される間に、電子伝達のエネルギーを利用して、水素イオン(H+)が光合成膜(チラコイド膜)の外側から内側に移動する。光合成膜内側へ蓄積した水素イオンのエネルギーで今度はATPが合成される。ATPは、生物細胞内でエネルギーの受け渡しに利用される分子である。ATPも電子を受け取ったNADP(NADPH)と共に有機物合成反応に使われる。

このように、生物材料の合成は、受信した光の波動エネルギーからできる電子エネルギーにより、極めて効率的に有機物合成を行う。

これは、水の中の負の誘電率により、反応効率を上げているのではないか? 何故ならば、負の誘電率の場は、エネルギーが高められる反エントロピーの場であり、通常のエントロピー場では起こりにくい化学反応も、ここでは実現可能だからである。

また、反応をする促進する物質としての酵素があるが、これも、酵素自体が分子周囲の構造水を負の誘電率に変える特性を持っているからなのかもしれない。

参考

・スペシャルペアクロロフィル[special pair chlorophyll]