ウイルス進化説とはどのようなものか?

ウイルス進化説とは、進化はウイルスの感染によって起こるという仮説のことです。「ウイルス進化説」あるいは「ウイルス進化論」は、中原英臣と佐川峻による命名ですが、この仮説は海外では二人が提唱する前からあり、それらを含めた包括的な説とするなら、今日ウイルス由来の遺伝子が哺乳類の進化をもたらしたことが実証されているので、部分的には正しいということがわかっています。

『ウイルス進化説は正しいか』より引用します。

1. ウイルス進化説の起源と背景

二十世紀において支配的であった進化論のパラダイムは、ネオ・ダーウィニズム(Neo-Darwinism)と呼ばれる学説で、ダーウィンの進化論とメンデルの遺伝学を総合しているため、総合進化説(modern synthesis 現代の総合)とも呼ばれる。19世紀後半にアウグスト・ヴァイスマンが獲得形質の遺伝を否定[1]して以来、遺伝子がどのように変化して進化をもたらすのかが焦点となったが、1901年にユーゴー・ド・フリースが突然変異を発見し[2]、遺伝子突然変異で生まれた多様性が自然淘汰によって選別され、進化が起きるというネオ・ダーウィニズムが支持を集めるようになった。

1927年にハーマン・マラーが、X線で人為的に突然変異を惹き起こせることを発見し[3]、1937年には、ブレークスリーとアベリーが、化学物質(コルヒチン)によっても突然変異(倍数化)が起きることを発見した[4]。こうした放射線や化学物質といった変異原で誘発される遺伝子のコピー・ミスなどの事故的な変異は古典的な遺伝子突然変異であり、これを狭義の突然変異と呼ぶことにしよう。

その後、遺伝子は、もっと自発的に見える方法で変更されることが分かった。1941年に、バーバラ・マクリントックがトウモロコシでトランスポゾンの転移が原因である遺伝子の変異を発見した[5]。1970年には、ハワード・マーティン・テミン[6]とデビッド・ボルティモア[7]によって逆転写酵素が見出された。これにより、遺伝情報は DNA から RNA への転写によって一方向に行われるというセントラル・ドグマが崩壊し、図1に示されるように、レトロウイルスも逆転写により cDNA(相補的 DNAを作り、それを宿主のDNAに組み込むことが分かった。

それで、トランスポゾンによるコピー・アンド・ペイストであるレトロポゾンも、レトロウイルスが起源ではないかと考えられるようになった。レトロウイルスが起源と考えられるゲノムは、内在性レトロウイルス(Endogenous retrovirus)と呼ばれ、ヒト・ゲノムの 5~8% を占めるとみなされている[9]。カット・アンド・ペイストであるDNAトランスポゾンも、ゲノム内に残存したDNAウイルスが起源なのかもしれない。こうした類の遺伝子の変異は、狭義の突然変異ではないものの、「遺伝子突然変異とは、遺伝子を形成しているDNA配列の恒久的な変異である[10]」という定義に文字通り従うなら、広義の遺伝子突然変異であると言える。

レトロウイルスが逆転写によってDNAを改変することができるなら、これが進化をもたらすという考えが信憑性を持つことになる。実際、テミンとボルティモアが1970年7月出版の『ネイチャー』に逆転写酵素発見の論文を掲載したのに続いて、次の号に当たる1970年9月出版の『ネイチャー』に、生物の進化がウイルス感染による遺伝子の水平移動に大いに依存していると主張するノーマン・アンダーソンの仮説がレターとして掲載された[11]。ウイルス進化説が著名な学術誌に掲載されたのは、おそらくこれが世界で最初にちがいない。

ウイルス感染が進化を惹き起こすとアンダーソンが考えた根拠は以下の七つである。

- もしもウイルス感染が病気をもたらすだけで、宿主となる生物にとって何の有用な機能をも持たないなら、もっと感染を予防するように生物が進化しているはずだが、そうではない生物が淘汰されないということは、ウイルス感染が宿主にとって何らかの利点があることを示唆している。

- いくつかのウイルスは細胞特異性を示すものの、多くのウイルスは生物の種、あるいはしばしば門の障壁を容易に横断して感染する。

- ウイルスが宿主のDNA断片を組み込み、それを他の細胞に転移させるという事実は周知のとおりである。

- ウイルスの全てのゲノムが、生殖細胞に組み込まれ、次の世代に遺伝する可能性がある。

- 異なった種において似通った進化が起きる並行進化は、個別で起きる遺伝子の偶然的変異よりもウイルスの種を超えた感染によって容易に説明できる。

- 種を超えた遺伝コードの普遍性も、ウイルスの種を超えた感染によって容易に説明できる。。

- 適応的な進化は、小さな突然変異の積み重ねよりも、まとまったゲノムの変更によっての方が起きやすい。

最後の第7命題について補足しよう。狭義の事故的な遺伝子突然変異をキーボード入力の間違えに譬えるとするならば、ウイルス感染による遺伝子突然変異は他人が書いた文章のランダムなコピー・アンド・ペイストということになる。ランダムにするなら、無意味な文章になる可能性が高い。しかし、日本語のローマ字入力をランダムにすると、文字化けしたような無意味な文字列になるのが普通であるのに対して、コピー・アンド・ペイストの場合、コピーされる文字列が有意味であるだけに、文章全体として意味が通じる可能性は比較的高い。だからウイルス感染による遺伝子突然変異の方が、適合的な進化を惹き起こしやすいということである。

2. 日本におけるウイルス進化説

日本では、ウイルス進化説は、中原英臣と佐川峻による著作で表明された進化論仮説として知られている。以下に彼らの代表的な著作を列挙しよう。

- 1986年『ヒトはなぜ進化するのか―ダーウィンの適者生存説を覆す』

- 1987年『ヒトはなぜ人になったか―ダーウィン理論を超えたウイルス進化論』

- 1991年『進化論が変わる―ダーウィンをゆるがす分子生物学』

- 1996年『ウイルス進化論―ダーウィン進化論を超えて 』:1986年の著作の文庫版

- 1997年『生命進化の鍵はウイルスが握っていた―ここまで見えてきた進化の謎』

- 2008年『新・進化論が変わる―ゲノム時代にダーウィン進化論は生き残るか』:1991年の著作の改訂版

当初彼らは、「今西進化論」を意識して、「ウイルス進化論」と名乗っていた。しかし、日本では、進化論の仮説は、用不用説、自然選択説、隔離説、定向進化説、総合進化説、中立進化説というように、説を付けるのが一般的になっているので、2008年の著作では、その慣習に従って「ウイルス進化説」という言葉を使っている。英語圏ではそうした慣習はなく、“Horizontal gene transfer in evolution 進化における遺伝子の水平移動”といった表現で言及される。“Viral evolution ウイルス進化”を略した“Virolution”といった造語もあるが、定着していない。本稿は日本語の著作なので、アンダーソン以来の仮説をまとめて「ウイルス進化説」と呼ぶことにしたい。

中原と佐川によると、「ウイルス進化論は1971年の今西錦司との往復書簡の中ではじめて公にした[12]」とのことである。非公開の手紙に書いたからといって「公にした」と言えるかどうかは疑問だが、仮にこれが公開であると認めたとしても、アンダーソンが論文を公開した1970年よりも後であり、どのみち、彼らにプライオリティはない。彼らはそれがよくわかっているからこそ、オリジナリティを出すために、ウイルス進化説を今西進化論と結びつけようとした。

今西進化論とは、日本の生態学者である今西錦司(1902年1月6日 – 1992年6月15日)がダーウィンの進化論に対抗して打ち出した理論で、進化は、「生存競争」、「自然淘汰」、「適者生存」ではなくて、主体的な共存である「棲み分け」によって、そして、個体単位ではなくて、種単位で、変わるべきときがきたら一斉に変わることで遂げられると主張する。もっとも自然選択(natural selection 自然淘汰)によらずして、種全体が変わるべきときがきたら一斉に変わるのはどのようなメカニズムによるのかに関して、今西進化論は何も答えない。中原と佐川は、ウイルスによる大規模感染がそれを可能にすると考えたわけである。

中原と佐川は、今西進化論の観点から、ダーウィンの進化論に対して以下の四つの疑問を投げかける。

[Q2]劣った性質をもつ個体は淘汰され、すぐれた性質をもつ個体の生き残るチャンスが大きいとは本当なのか?

[Q3]小さな突然変異と自然淘汰による個体の変化の小さな積み重なりで、新しい種の誕生というような大きな変化が、実際に起こるものなのか?

[Q4]発掘された化石の示す事実は、ダーウィンの進化論の描くシナリオとつじつまがあっているのか?[13]

しかし、こうしたダーウィニズム批判は、ダーウィンに対する誤解に基づいている。通俗的なダーウィン批判に対する反論は、「生命はいかにして進化するのか」で既に書いたことだが、重複を厭わず、これらに反論しよう。

[Q1]ここで中原と佐川が批判している突然変異とは、狭義の遺伝子突然変異である。アンダーソンの第7命題にあるとおり、ウイルスが惹き起こす突然変異の方が適応的である確率は高いが、両者の違いは程度の差に過ぎない。どちらも有害な形質を発現しうるのだから、それは自然淘汰によって除外しなければならない。それとも、彼らは、ウイルスは「進化のための器官[14]」だから、宿主が時期を見計らって、ウイルスを利用して遺伝子を変えていると思っているのだろうか。

遺伝子の水平移動は、今西進化論の「生物は変わるべきときがきたら変わる」というコンセプトを実証するひとつの具体例だろう。もっとも生物が変わるべきときがくるまでは、ウイルスはむしろあまり活勤しないだろう。しかし、一度、変わるべきときがくれば、生物はウイルスを使って遺伝子を次々と伝えることで、みんなで一緒に変わるのではないだろうか。[15]

しかし、実際のウイルスは、宿主の利益などとは無関係に、恒常的に宿主への侵入し、ランダムに遺伝子を改変することを試みている。ウイルス感染の結果起こる遺伝子の変異もランダムである以上、それが適応的な進化を帰結するためには、自然選択が必要になってくる。

[Q2]自然選択説では、足の遅いシマウマはライオンの餌食になることで淘汰され、速いシマウマは生き残る。ところが、今西は、ライオンは最初から狙いをつけた獲物めがけて一気に襲いかかるから、遅いから淘汰されるとか、速いから生き残るということはないと言う。

ライオンに目をつけられたシマウマは、単に運が悪かっただけのことなのである。これを今西は、「適者生存」ではなく「運者生存」と皮肉って、自然淘汰と適者生存による無方向な進化を批判している。[16]

むしろ運者生存の方が無方向な進化になるのではないかという揚げ足取りは措くとしても、進化の単位を個体ではなくて種に求める今西進化論が、個体レベルの偶然でダーウィンの進化論を否定するとはどういうことなのか。個体レベルなら、確かに、たまたま環境適合的な個体が死んだり、そうではない個体が生き残ったりすることはありうるが、種内にいる多数の個体に関しては、環境適合的な個体がそうでない個体よりも生き延びる場合が多いということは統計学的事実である。このように適者生存とは、環境適合的な個体の方が生き延びる確率が高いということであって、それだけで十分自然選択が働いたと言えるのである。

今西は、種内の個体間競争だけでなく、種間競争に対しても否定的であるが、個体間であれ、種間であれ、競争や闘争の代わりに協調や共生が見られるからといって、それはダーウィンの自然選択説に対する反論にはならない。日本では、“struggle for existence”は「生存競争」と訳されているが、これは「生存努力」という意味であって、協調や共生の方が競争や闘争よりも生き延びる確率を高めてくれるなら、前者を求めることは「生存努力」であり、その結果は自然選択による「適者生存」であると言うことができる。

中原と佐川は、2008年の著作で、「私は生存闘争という言葉を、ある生物が他の生物に依存するということや、個体が生きていくことだけでなく子孫をのこすのに成功すること(これはいっそう重要なことである)をふくませ、広義にまた比喩的な意味にもちいるということを、あらかじめいっておかねばならない[17]」という『種の起原』におけるダーウィンの言葉を引用している。それなら、「進化は競争の結果か協調の賜物か[18]」という対立構図でダーウィン進化論と今西進化論を対比させるべきではない。

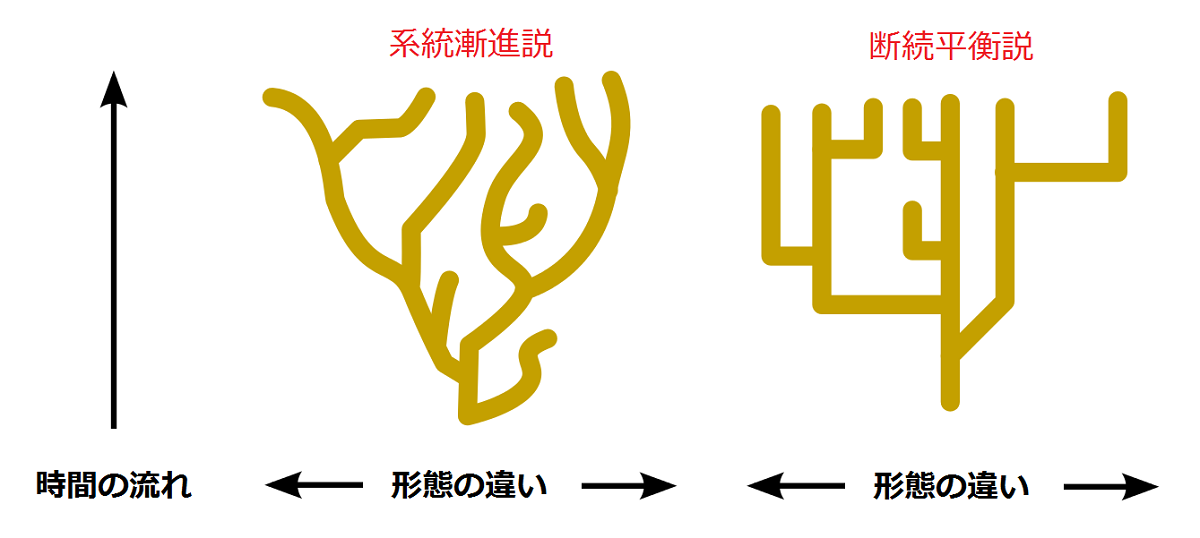

[Q3]これは「進化は連続的な出来事か不連続な出来事か[19]」という問題でもある。ダーウィンは、小さな変異が少しずつ蓄積するという連続的な変異で多様性が生まれると考えたから、ダーウィン批判としては正しい。しかし、ダーウィニズムを改良したネオ・ダーウィニズム、すなわち総合進化説に対する批判としては適切ではない。遺伝子突然変異は形質に非連続な変化をもたらしうるからだ。中原と佐川は、「以下、ダーウィンの進化論といえば、いちいち断らなくともこの改良されたネオ・ダーウィニズムを指すことにする[20]」と前置きしながら、ダーウィニズム批判をネオ・ダーウィニズムに摩り替えるというトリックを行っている。

エルドリッジとグールドの断続平衡(punctuated equilibrium)説を援用するまでもなく、進化は均一な速度で連続的に進行するのではなく、環境の変化により比較的短期間に非連続的な進化が起こり、それ以外の環境が安定した長い期間は種は安定する。もしも突然変異が個体にランダムに起き、しかもその大半が有害なら、短期間のうちに変化した環境に種が適応できる進化はいかにして可能なのかということになる。

この総合進化説に対してよく投げかけられる質問は、中立進化説によって答えられる。突然変異は自然選択に対して中立もしくは「ほぼ中立[21]」であるため、淘汰されずに変異は種内で蓄積されていく。だから長期間の環境安定期に種内で多様性が生まれ、環境激変期に淘汰が起きて、変化に対応できる種内のグループが生き残り、それが新しい種を作り出す。こう考えるなら、種は変わるべきときがきたら一斉に変わるという今西の主張は、総合進化説と矛盾しないことになる。むしろ、自然淘汰を認めないなら、種が変わるべきときに一斉に変わることの説明に窮する。

中原と佐川は、ネアンデルタール人は絶滅せずに、ウイルスのおかげで、現生人類に変容した[22]と言うが、ネアンデルタール人が突如として現生人類に進化する方がよほどの奇跡でも起きない限り不可能である。実際には、ネアンデルタール人と現生人類は共通祖先から分岐し、両者の相違は自然選択にほぼ中立的だったから長い間共存できたが、最終的にはネアンデルタール人は絶滅した。現生人類は、ネアンデルタール人との間に遺伝子の交雑があったとする説[23]もあるが、だからといって、ネアンデルタール人がそのまま現生人類に進化したということにはならない。

[Q4]もしもダーウィンの連続的進化論が正しいなら、進化している途中の中間的な化石が見つかるはずだが、そのような証拠はない。しかし、ネオ・ダーウィニズムが連続的進化論ではない以上、連続的に変化する化石を証拠として挙げる必要はない。もちろん連続的ではないといっても、段階的に進化が起きる時は、中間的な化石があるはずだ。中原と佐川が、中間的な化石がないと言って好んで取り上げるのは、キリンの首が長くなる途中の化石である[24]。

キリンの首が長くなったのは、用不用説が主張するように、高い位置にある木の葉を食べようと首を伸ばしているうちに伸びたのでもなければ、自然選択説が主張するように、たまたま少し首が長かったキリンが高い位置にある木の葉を食べることができたから、自然選択により生き残ったということを何回も繰り返したのではなく、首が長くなる遺伝子を持ったウイルスに感染したことで、一挙に首が長くなったと彼らは主張する。そのようなウイルスがあるかどうかを探す前に、本当に首が中間的な長さであったキリンの祖先がいなかったのか、首が長いことが自然選択に有利に働くことはなかったのかということを考えなければならない。

キリンの先祖は、カントゥメリクスという現在のオカピに近い動物であることが分かっている。オカピは、偶蹄目キリン科オカピ属であるが、以下の写真(図3)を見てもわかるとおり、首の短い動物で、発見された当初、シマウマの一種と誤解された。

カントゥメリクス(オカピよりもやや首が長い)とキリンの中間に相当する首の長さの動物化石が見つかっている。哺乳類は、一部の例外を除いて頚椎(椎骨の最上部)が七つと決まっており、頚椎が縦長になることで、首が長くなるので、頚椎の化石の形状を見れば、その哺乳類の首の長さがわかる。図4は、キリン科の頚椎の進化を系統樹で描いたもので、オカピ(Oj)とキリン(Gc)以外にも、様々な形状の頚椎を持った絶滅種がいたことがわかる。絶滅種の一つ、サモテリウム(Smのシルエットを見てほしい。首の長さが、オカピとキリンの中間ぐらいであることがわかる。2015年に発表された研究によると、キリンの首は、最初の段階で脊椎の頭部側が伸び、次に脊椎の尾側が伸びたというように段階的に長くなったとのことである[26]。

キリン科の中で、最も首が短いオカピと最も首が長いキリンが生き延び、それ以外の中途半端な種が絶滅したのはなぜか。オカピが森林で暮らしているのに対して、キリンは草原で暮らしているところにヒントがある。草原では捕食動物に見つかりやすいので、捕食から免れるには、足が速くて体が大きい方が有利である。そこで、キリンは、速く走るために脚が長くなり、水を飲むために脚と同じ長さに首がなったと考えられる。これに対して、オカピは横縞模様のある保護色で森林の中で捕食者から隠れるように進化した。どっちつかずの種は、森林の中でも草原の上でも生き延びることができずに滅んだのだろう。

では、キリン以外の動物は、なぜ首が長くならなかったのか。 中原と佐川は、次のように説明している。

キリンの祖先はたまたまワンダーネットがあったので、ウイルスに感染して首が長くなっても生きていくことができた。しかしワンダーネットがない動物は、首が長くなったら生きていけなかったのである。ネコやイヌの首が長くならなかったのは、同じウイルス感染によって首が長くなったら、生きていけなかったからである。[28]

ワンダーネットがない動物は、たまたま首が長くなっても絶滅するというこの考え方は自然選択説に基づいている。自然選択による進化を否定しておきながら、自然選択で進化を説明するというのは矛盾である。

以上見てきたとおり、中原と佐川によるネオ・ダーウィニズム批判は的外れである。ウイルス進化説はむしろネオ・ダーウィニズムを補強する仮説であり、今西進化論にとって特に有利ということもない。だからウイルス進化説は、その後評価されなくなった今西進化論と運命を共にする必然性はなく、総合進化説に組み込まれる仮説として評価されるべきなのだ。

中原と佐川が、独自性を発揮しようとウイルス進化説に余計な謬見を多数くっつけたおかげで、ウイルス進化説そのものがいかがわしい理論であるかのような印象を世間に与えてしまった。もしも彼らの著作活動がなかったなら、ウイルス進化説は、たぶん「ウイルス説」とか「水平移動説」とかといった名称で、もっと素直に日本の学界で受け入れられていたことだろう。その意味で、彼らによる一連の啓蒙活動は、功罪相半ばするというよりも、むしろ罪の方が大きかったのではないかと評さざるをえない。

3. 実証されるウイルス進化説

ウイルスが宿主に感染してゲノムを変えても、それが体細胞のゲノムであるならば、ウイルス感染による遺伝子突然変異は一代限りで終わる。遺伝子突然変異が子孫に遺伝するには、ウイルスが宿主の生殖細胞のゲノムに入り込み、固定化されなければならない。また、生殖細胞から体細胞へと複製され、内在性レトロウイルスとして代々受け継がれたとしても、それがプロウイルスとして留まり、mRNAに転写されず、したがってタンパク質へと翻訳されないなら、進化を惹き起こすことはない。さらに、形質として発現しても、それが生存に対して著しく不利ならば、自然淘汰により遺伝子プールから排除されることになる。

このように、ウイルス感染自体は日常的に頻繁に起こるものの、それが進化をもたらすには越えなければならないハードルがいくつもある。だが、これらのハードルを乗り越え、実際に私たちヒトの進化に貢献した内在性レトロウイルスがあった。それはエンベロープ遺伝子である。この内在性レトロウイルスは、ヒトの場合、シンシチン(syncytin)というタンパク質をエンコードし、胎盤内の合胞体性栄養膜(syncytiotrophoblast)となることが、2000年に『ネイチャー』で発表された[29]。

哺乳類のうち、カモノハシなどの単孔類、コアラなどの有袋類以外の有胎盤類は、すべて胎盤を持つ。以下のイラスト(図5)は、ヒトにおける胎盤の位置を示している。胎児がへその緒を通じて母胎とつながって円盤状の器官が胎盤である。

胎盤にある赤色の血管は動脈、青色の血管は静脈を表している。胎児が代謝を行うことができるように、母親は静脈から二酸化炭素と老廃物を取り除き、酸素の栄養分を動脈に供給している。その交換の場となる絨毛膜状のインターフェイスが、合胞体性栄養膜である。

合胞体(syncytium シンシチウム)とは、複数の核を含んだ細胞のことで、胎盤では、母体側の血管に接する胚由来の細胞が融合して合胞体を形成することが知られている。オスの遺伝子を分け持った胎児は母親にとって異物であり、胚と母体の間を細胞が移動することを制限する合胞体がなければ、母体の血流から免疫細胞が侵入して、胎児を攻撃してしまう。だから、有胎盤類が、有袋類とは異なり、胎盤を通して子を大きくなるまで育てるには、合胞体性栄養膜を形成する遺伝子が必要なのである。この遺伝子は、もともとレトロウイルスが宿主の細胞に侵入した際、レトロウイルスの外膜と宿主の細胞膜を融合させる働きを持っていたが、哺乳類に感染して以来、胎盤における胚栄養膜細胞の融合を活性化することに転用されている。

齧歯類は、霊長類と同じくシンシチンを作る遺伝子が合胞体性栄養膜を作る。シンシチン遺伝子をノックアウトしたマウスを使って実験してみたところ、マウスは胎盤を正常に作ることができずに流産した[31]。ここから、エンベロープ遺伝子が有胎盤類にとっていかに重要であるかがわかる。もしも私たちの祖先が、エンベロープを作るレトロウイルスに感染していなかったなら、今頃有胎盤類は存在していなかっただろう。

胎盤の形は、シンシチン遺伝子を持つヒトやマウスの場合円盤状だが、イヌやネコは帯状、ウマやブタはあちこちに散在というように、胎盤類の中でも種ごとに大きく異なる。このことは、哺乳類のレトロウイルス感染が一回ではなく複数回あって、胎盤の機能を継承(バトンタッチ)しつつも、新しいウイルス遺伝子の獲得によって、胎盤の大きさ、形、構成細胞を変化させてきたという「バトン・パス仮説[32]」が日本人研究者によって提唱されている。有胎盤類が誕生したのは、一億年ほど前のことで、生命の歴史の中では比較的最近のことだが、それ以降にもウイルスによる進化が起きていたということである。

このように、ウイルス感染によって進化が起きるというウイルス進化説は、少なくとも部分的には正しいということが実証された。ところが、2017年3月現在のウィキペディアでは、ウイルス進化説を「自然淘汰による進化を否定し、進化はウイルスの感染によって起こるという主張[33]」と定義した上で、次のように「評価」している。

本説を裏付けるに足る報告は存在せず、進化生物学の専門家からは認められた学説ではない。また、査読のある学術雑誌に投稿した論文でもないため、科学学説としても認知されていない。本説の主張は「自然選択説への誤った批判。現在までの観察、研究例の無視。非理論的な考察」によって成り立っているという批判がある。また学問的な審査を経ていないにもかかわらず、特に初学者向けの解説書などで、有力な学説であるかのように振る舞う姿勢はニセ科学に通じるとも批判される。[34]

中原と佐川の議論が「自然選択説への誤った批判。現在までの観察、研究例の無視。非理論的な考察」によって成り立っているというはそのとおりだと思うが、だからといって、ウイルス進化説をニセ科学扱いすることは正しくない。そもそも、ウイルス進化説にとって自然選択の否定は本質的な主張ではない。ちょうどダーウィンの著作に間違った内容が含まれているからといって、自然選択説の基本的主張まで否定することができないように、既存のウイルス進化説に間違った内容が含まれているからといって、ウイルス進化説の基本的主張まで否定することはできない。

中原と佐川というウイルス的な研究者のおかげで、日本の学界はウイルス進化説に対して拒絶反応を示すようになってしまった。しかし、海外の学界はウイルス進化説を取り入れ、学界のDNAともいうべき教科書までが、遺伝子の水平移動で進化が起きるというように書き換えられるようになっている。以下の図6は、米国の大学で使われている進化の教科書 Evolution: Making Sense of Life の日本語訳から引用したもので、左側の図が伝統的な生物種の系統樹であるのに対して、右側は、ウイルスなどによって水平に遺伝子が伝播していることを色のついた線で表したものである。

伝統的な生物種の系統樹では、一度分岐した生物種の間で遺伝子の移動が起きないように描かれるが、それはもう古いということである。ウイルス感染以外にも、細胞質を持った生物による寄生や共生でも、遺伝子が種間で水平に移動することがあるものの、種間の遺伝子の移動でウイルスが無視できない役割を果たしたことは事実と言える。ウイルス進化説を拒絶し続けると、日本の研究者が進化論の進化に乗り遅れてしまうことになるので、ウィキペディアの「ウイルス進化説」の項目は、そろそろ書き換えた方がよいのではないか。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

http://blog.sizen-kankyo.com/blog/2019/12/4468.html/trackback