前回(リンク [1])(リンク [2])は福島原発にある放射能量の推定を行いました。今回はそのうちどのくらいの放射能が放出されたのか?を推定していきたいと思います。

推定していくにあたって、まずこれまでの現状を加味しながら改めて前回の数値を精査していきます。

☆☆☆福島第一原発の現状

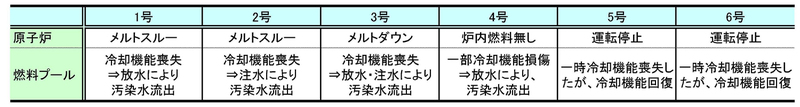

[3]

[3]

現在1~3号基の原子炉ではメルトダウン及びメルトスルー(圧力容器貫通)しているとされています。さらには、一部の情報ではメルトアウト(格納容器貫通)している可能性もあるという状況にあります。

「溶けた核燃料であるウランの塊=溶融体が、格納容器の底をも破り、原子炉建屋地下のコンクリートを溶かして地面にめり込んでいるのではないかと考えています。核燃料の炉心部分は、2800℃を超えないと溶けません(現在の温度は高い放射線量のため測定不能)。溶融体の重量は100tにもなります。 圧力容器や格納容器の鉄鋼は1500℃程度で溶けてしまいますから、溶融体は原子炉建屋地下の床に落ちているはずです。その一部は地下の床を浸食し、一部 は汚染水に流され周囲の壁を溶かしているでしょう」

これは核燃料が原子炉建屋の外部に直接漏れ出て、周囲に超高濃度の放射性物質を撒き散らす「メルトアウト」と呼ばれる最悪の状態だ。

現代ビジネス様 [4]より引用

これらの現状も踏まえた上で、福島第一原発の「放射能量」と、「どのくらい放射能は放出されたのか」を推定していきたいと思います。

応援クリックお願いします。

☆☆☆より実態に近くなるための放射能量の推定

☆短半減期の放射性物質は除く

半減期は物質毎に数分のものもあれば、数年や数億年など様々です。地震が起きてから数時間後にメルトダウンした間に数時間のタイムラグがあるので、実態上その間に放射能が無くなっていっている物質があります。そこで、「半減期が数時間以下のものは無くなったもの」として推定します。

因みに、放射能として用いている「ベクレル」とは、単位時間(秒)当りの崩壊回数(=放射線の出る回数)を意味しています。ここで「半減期が短い」ということは、「崩壊回数当りの時間が短いこと」を意味していますので、逆の意味で捉えると、「時間当りの崩壊回数が多い」ことを示し、放射能が非常に高くなります。

今回の検証では、これらのうち「半減期が数時間(=10-3年=8.8時間)以下のものは無くなったもの」として除いています。

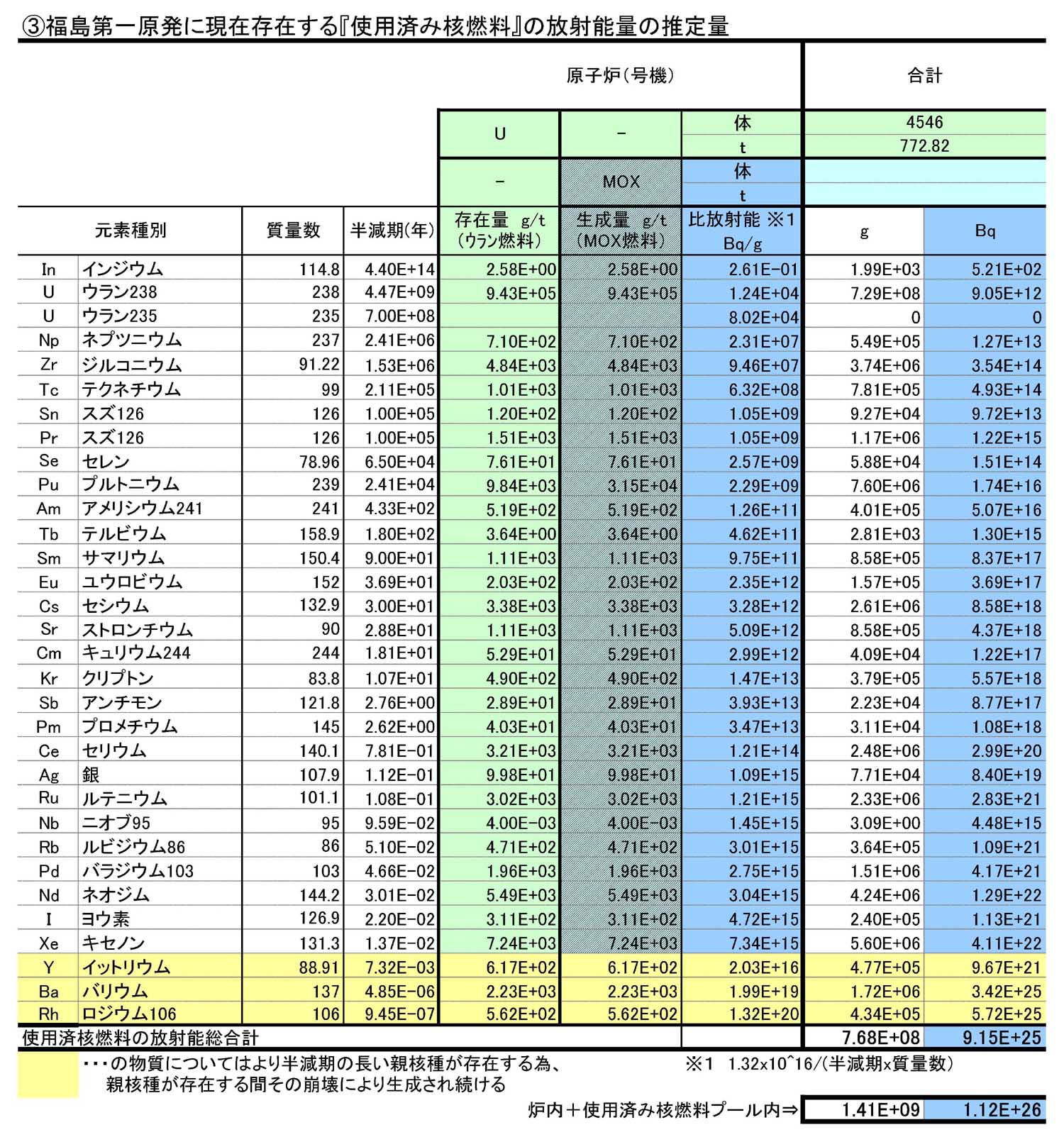

但し、以下の短半減期核種

・Y(イットリウム) ※親核種はSr(ストロンチウム)

・Ba(バリウム) ※親核種はRu(ルテニウム)

・Rh(ロジウム) ※親核種はSr(セシウム)

・Pr(プラセオジウム) ※親核種はCe(セリウム)

に関しては、より半減期の長い親核種が存在する為、それらの親核種が存在する間その崩壊により新たに生成され続けます。

したがって以上の4つの核種に関しては「放射能は残り続ける」と判断し、放射能量は加味してあります。

参考:使用済み核燃料の半減期 ATOMICA [5]、使用済み燃料中の放射能 ATOMICA [6]

上記の点に加え、前回の表から精査して作成しなおした放射能量表は以下の通りです。

※単位は比較的聞き覚えのある「テラベクレル」に揃えて表記していきたいと思います。

1)3月11日時点で炉内に存在した実態上の放射能(推定)量

原子炉内に存在した放射能量:2.06×10^25Bq(ベクレル)

(10の12乗が「兆=テラ」なので、炉内だけで“20.6兆テラベクレル”となります)

※表の見方、根拠等は前回の記事(リンク [1])をご参照ください。

2)3月11日時点で使用済み核燃料プール内に存在した実態上の放射能(推定)量

使用済み核燃料プール内に存在した放射能量:9.15×10^25Bq(ベクレル)

(10の12乗が「兆=テラ」なので、プール内だけで“91.5兆テラベクレル”となります)

3)「炉内」と「使用済み核燃料プール内」の総合計

福島第一原発に3月11日時点で存在していた放射能量の総量は

2.06×10^25Bq + 9.15×10^25Bq =1.12×10^26 Bq(ベクレル)

(10の12乗が「兆=テラ」なので、福島第一原発全体で“112兆テラベクレル”となります)

☆1~3号基は「再臨界」によって増加する放射能を考慮する

上記の放射能量の表は3月11日以前までに存在した放射能量の推定です。

しかし、実は1~3号基はメルトダウン及びメルトスルーしていたという事実が発覚したので、その時点から、さらに放射性物質は増えていくことになります。

したがって、上記の数値(3月11日時点)から「再臨界分」を考慮する必要があります。

※厳密に言えばこの間に崩壊していく放射性物質は残っていますが、残っているもののほとんどが概ね長半減期のものなので、一旦無視しています。

☆メルトダウンによる「再臨界分」はどのように想定するか

前回の記事(リンク [1])では「炉内燃焼(反応)分」は年間1/4ずつ燃料交換することを考慮して、ある時点の炉内燃料年数(4+3+2+1)年/4=2.5年から、4年間燃焼を100%として(2.5年/4年)%=62.5%(これをBとする)と想定しました。

したがって残りの37.5%(これをAとする)は「新品」の燃料のまま残っているということになります。

この「37.5%の量の新品A」の燃料が「再臨界」に達し、燃焼(=反応)することになるので、この燃料も4年間で100%燃焼(=反応)することになります。

ここで1ヶ月毎に置き換えると、「新品A」は1/48ヶ月=2.08%ずつ「反応後B」に変わっていくことになり、37.5%×2.08%=0.78%ずつAからBへ移行することになります。

これを放射能量として、改めて表にまとめると以下のようになります。

一見すると、ほとんど変化がないように思えますが

3月11日から4ヶ月後の7月11日時点では1~3号機のみで1.15×10^25-1.11×10^25=4×10^23Bq(ベクレル)も放射能が増加していることになるのです。

☆☆☆まとめ

放出量は次の記事で取り上げるので、放出量を加味していない7月11日時点想定存在総量をまとめると、以下のようになります。

炉 内 :20.6兆テラベクレル

燃料プール内:91.5兆テラベクレル

再臨界増分:4,000億テラベクレル

⇒合計112.5兆テラベクレルという放射能量になることがわかりました。

次回は本題の「どれだけ放出されたのか? [7]に入っていきます。