『次代を担う、エネルギー・資源』状況編6 ~資源(レアメタル・コモンメタル)の使用状況、利用先、使用量~ [1]では、日本が鉱物資源の世界有数の消費国である一方、それらのほとんどを輸入に頼っていることがわかりました。

そこで今回は、資源の乏しい日本において救世主として期待されている都市鉱山について調査し、自給の可能性があるかどうかを明らかにしていきたいと思います。

1.都市鉱山における資源(レアメタル・コモンメタル)の貯蔵量 [2]

[2]

08年1月、独立行政法人 物質・材料研究機構(以下、機構)は「わが国の都市鉱山は世界有数の資源国に匹敵する」という発表を行い、注目を浴びました。

(「都市鉱山」とは、家電などの使用済廃棄物の部品に含まれる資源を鉱山に見立てて考える概念で、80年代に日本で提唱されたものです。)

金については、世界の現埋蔵量42000トンに対し、日本の都市鉱山は約6800トンで約16%。ほかにも、銀は22%、インジウム16%、錫11%など、世界埋蔵量の1割を超える金属が多数あることがわかりました。ちなみに、世界的に見ても、金や銀は現埋蔵量よりすでに採掘された量の方が多くなっています。

日本では、家電リサイクル法などによって、金属資源の再利用が行われているほか、すでに鉄、銅、アルミニウム、鉛などはスクラップからの再利用が重要な供給源となっています。たとえば、鉄。日本国内にある鉄資源の量は正確に計算されており、ビルや廃屋などの形で蓄積された鉄をまるごと利用できるわけではありませんが、それでも鉄と同程度にリサイクルできれば現埋蔵量の0.8%はまかなえる計算です。

2.消費量・耐用年数の予測

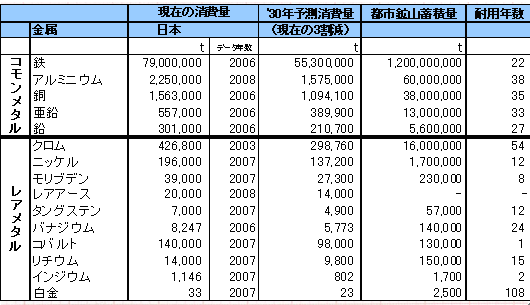

『次代を担う、エネルギー・資源』状況編4~産業部門(製造部門)のエネルギー消費の実態は?~ [3]において、3部門(運輸、民生、製造)ともに、今後20年間では約6~7割へとエネルギー消費は縮小していくという予測が得られました。そこで、多少大雑把ではありますが、今後20年間で鉱物資源の消費も7割程度に縮小すると考え、’30年の消費量を予測してみると、以下の表のようになります。

[4]

[4]

簡単に耐用年数(=都市鉱山蓄積量/’30年予測消費量)を算出すると、インジウムとコバルトを除けば、都市鉱山を一度100%リサイクルできたとすると10~30年程度(白金にいたってはすごい数字になっていますが;)は自給可能であるということがわかります。1度のリサイクルで回収率100%は不可能ですが、2回,3回…とリサイクルを繰り返せばこの耐用年数よりも長く使うことが可能になります。インジウムについては2年となっていますが、シャープがリサイクルの技術開発を完了しているため、あとは鉄とアルミニウムのようにリサイクル体制が確立されれば、自給可能になるかもしれません。

コモンメタルの鉄、アルミ、銅、鉛については、既にスクラップが重要な原材料供給源となっており、つまり、リサイクル体制が確立されているため、当面自給可能であると考えられます。

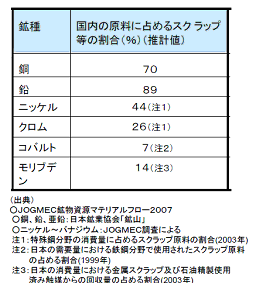

3.レアメタルのリサイクルの現状

画像の確認 [5]

現在リサイクルされているものは、工程くず(自家発生スクラップ)や一部の市中廃棄物であり、使用済製品からのリサイクルは、上図のように一部(貴金属含有物や触媒等)を除いてほとんどが未実施となっています

<コモンメタル>

既にリサイクル体制が確立されており問題なし。

<レアメタル>

最終的にペイする貴金属、白金族以外はリサイクルされていない。(リンク [6])

<レアアース>

リサイクル対象になっているのは、現在のところ磁石と蛍光体のみ。磁石については工程内スクラップのリサイクルに留まっているのが現状で、使用済みスクラップのリサイクルが課題となっている。(リンク [7])

レアメタルのリサイクルはうまく進んでいないようですorz

なぜこんなことになっているのでしょうか? 🙄

■レアメタルのリサイクルが進まない理由

使用済み製品の回収ルートが確立されておらず、まとまった量が集まらないため利益にならないから。(法制度上の理由)

まとまった量が集まったとしても、分離など精錬前の工程にコストがかかるため利益にならないから。(人件費、技術上の理由)

に対しては、家電リサイクル法によって、まとまった量が集まっているのでは?と思っていましたが、そうでもないようですorz

に対しては、家電リサイクル法によって、まとまった量が集まっているのでは?と思っていましたが、そうでもないようですorz

家電リサイクル法により、消費者が廃棄家電を有料で引き取ってもらう必要ができたため、無料で引き取ってくれる廃品回収業者に渡し、その業者が利益を出すために、中国をはじめとする海外に安価で輸出してしまっているようです。

また、  の理由からも海外に輸出されてしまっているようです。

の理由からも海外に輸出されてしまっているようです。

このままでは、日本の都市鉱山は痩せ細っていく一方であり、自給自足ができなくなってしまいます。また、海外では日本ほど廃棄物処理が進んでいないため、環境破壊の問題もあります。

■金属リサイクルの問題の解決策

Ⅰ.まとまった量を集めるための回収ルート(流通システム)の確立

Ⅱ.高度な分離技術の開発

Ⅰに対しては、レアメタル含有率の高い小型家電(携帯電話、PHS、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ポータブルオーディオ、外部記憶装置etc.)や、レアメタルの宝庫である自動車の回収ルートを確立させようとする取組みがなされています。

現状では、携帯電話の回収率は20%前後と思うように進んでおらず、また、回収ネットワークを作っても、回収して得られた資源の利益は収集コストでほぼゼロになっているようですが、中国に安く買い取られないように、経産省も力をいれて取り組んでいるようです。

・「経産省による携帯電話回収の取組み」 [8]

・「都市鉱山の代表格「携帯電話」のリサイクルがうまくいかない理由は?」 [9]

・「実はリサイクルそのものではなく収集コスト」 [10]

また、小型家電のリサイクルは、すべて集めてリサイクルすれば、年間使用量の1割強ぐらいは賄えるそうですが、現状では小型家電には家電リサイクルのような法制度がないため一般廃棄物としての扱いになり、各種の手続きが必要になるため、あまり進んでいないようです。自治体が手続きを面倒臭がっているということでしょうか?もう少し詳しく調べてみると…

「小型電子機器類は、所有権を放棄して捨てると、一般廃棄物になります。一般廃棄物というのは、地方自治体もしくは委託を受けた一般廃棄物処理事業者が処理するように法律で明確に決まっていて、それ以外の人や事業者が許可なく回収することはできません」(。

つまり、リサイクルのためにボランティア団体や企業が小型電子機器を回収しようとしても、現在の法に抵触するため実施できないということだ。もし実行するならば、自治体や、許可されている事業者の協力の下、煩雑な手続きが必要になる。

「こでんリサイクル」という秋田県大館市での回収事業が実現できたのは、電子機器の回収を請け負う「DOWAエコリサイクル」という工場が、たまたま大館市の一般廃棄物処理の免許を持っていたからだ。つまり、回収しても法律違反にならない地域がようやく見つかって、2006年の実施に至ったという。(リンク [11])

法律で解決できる問題のようですね。

最後に、自動車の回収ルートの確立ですが、これは結構可能性がありそうです

■一般廃棄物と産業廃棄物の壁を越えた資源化

・車のリサイクル

自動車リサイクル法に基づいて行われているので回収自体は容易です。ただ、一部の部品を取り外したあとは、ぐしゃっとプレスしてシュレッダーにかけてしまうため、電子基板などに使われてるレアメタルはほとんど回収できていません。そこから回収する方法も含めて研究していかなくてはなりません。

・廃棄物をすべてまとめて資源化できるシステムを作る

現在の法律では、小型家電は一般廃棄物で、車は産業廃棄物と分けられています。この区別をなくして、廃棄物をすべてまとめて資源化できるシステムを作ると、飛躍的に回収量を増やせます。

車だけでなく産業機器まで含めれば、日本が年間で使用する量の半分をカバーできる可能性があります。そのためには、産業廃棄物と一般廃棄物の垣根をどうやって取り除くか。また、収集した機器の仕分けをいかに合理的なシステムで運用するか、というところを考えていく必要があります。 (リンク [12])

Ⅱに対しては、国も予算を配算し、盛んに技術開発が行われているようです。

●国によるリサイクル技術開発の予算の配算

レアメタルに関しては、2007年度より新規でリサイクル技術の開発と代替材料の開発に予算がつき、2008年度概算要求では資源開発にも新規で予算の配算が行われている。(リンク [13])

画像の確認 [14]

注目を集める新たな分離技術

●工業廃水からレアメタル [10]

工業廃水から有害なレアメタル(希少金属)を資源として回収する技術を、名古屋大エコトピア科学研究所の伊藤秀章特任教授、笹井亮講師らのグループが開発した。

●天然資源の水前寺海苔でレアメタルを回収「サクラン」 [15]

日本固有の食用藍藻で淡水性の光合成微生物スイゼンジノリ(水前寺海苔)で、工場からの排水や廃液に含まれるレアメタルを回収する先端技術。

●ボールミルによる分離 [16]

原理は単純だが奥が深い分離技術

●酵母によるレアメタルの発掘 [17]

遺伝子組み換え技術により酵母の表面に金属とくっつく性質をもつタンパク質を作らせ、有用金属を回収する技術

結論

結論

リサイクル体制の確立さえできればコモンメタル、レアメタルは日本国内で自給可能。では、リサイクル体制を確立するにはどうすればいいのか?!

①廃棄物の輸出禁止、家電リサイクル法の撤廃

廃棄物を輸出してしまっては、都市鉱山がなくなってしまいます。メーカーが廃棄物の処理に責任を持つことができる法制度の確立が必要です。そのためには補助金が必要かもしれません。また、家電リサイクル法によって、家電が家の倉庫に眠ったままになっている家庭が相当数あるそうです。これを撤廃しない限り、まとまった量のレアメタルは確保できません。

②分離技術の開発

現在ペイしなくても、新たな分離技術によってペイするようになるかもしれません。

分離に高齢者などのマンパワーを活用するのもいいかもしれません。

③リサイクルを前提とした商品化

初めからリサイクルしやすいような商品を作っておけば、分離の手間が省けます。

④長寿命化

そもそもレアメタルの消費量を減らすのが一番。これには単なる耐久性のアップだけではなく、補助金と税制の整備をする必要があります。

⑤レンタル制、リース制にする

現在携帯電話の回収が思うように進んでいません。ならば、初めからレンタル制、リース制にしておけば必ず回収できます。これにも補助金と税制の整備が必要でしょう。

読んでいただきありがとうございます:wink:

リサイクルできるかどうかは、ほとんど制度にかかっているということが言えるのではないでしょうか。

次回は、新たな自給の可能性として、海底資源について追求していきたいと思います