画像は原子力地域の素顔 [1]さんからお借りしました

コメット(以下、K):らざふぉーどさん、こんにちは。

らざふぉーど(以下、R):よく来たね。今日は何か聞きたいことでも?

K:今、原子力発電について勉強しているの。それで、ちょっとわからないことがあって・・・

R:ふむ。なにかな?

***************************

K:環境ブログ記事『次代を担う、エネルギー・資源』トリウム原子力2 核エネルギーを利用した発電システムを概観する 2/2 [2]を読んだの。そこには、

石油は燃えると熱を出します。これも化学反応ですが、原子(や分子)の組み合わせが変るだけで、原子そのものが変化するわけではありません。それに対して核分裂などの核化学反応では、原子そのものが変化します。

・・・という風に書かれているんだけれど。

たしか、中学校の理科では、原子について、『なくなったり、新しくできたり、他の種類の原子に変わったりしないもの』って教わったわ。

R:うん。中学理科では、原子の性質として

①それ以上分割できない。

②なくなったり、新しくできたり、ほかの種類の原子にかわったりしない。

③種類によって質量と大きさが決まっている。

という風に教わったんじゃないかな。(「りかちゃんのサブノート」 [3]参照)

でもね、実は、原子っていうのはひとつだったものがふたつに分かれたり、同じ種類の原子でも大きさが変わったり、他の原子に変わったりすることがあるんだよ。

続きを読む前に・・・

クリックお願いします

それでは、原子について一緒に勉強していきましょう

☆「紙が燃える」反応、「太陽が燃える」反応

まず、僕達の身の回りで観察出来る事象を手がかりに考えてみよう。

たとえば、 「紙に火をつけると燃える」という現象。これは紙の成分である炭素が酸素と結びついて起こる反応だね。

たとえば、「鉄が錆びる」という現象。これは、鉄が空気中の酸素と結びついて起こる反応だね。

これらはいずれも、「化学反応」と呼ばれる現象なんだ。

K:「化学反応」。

R:うん。

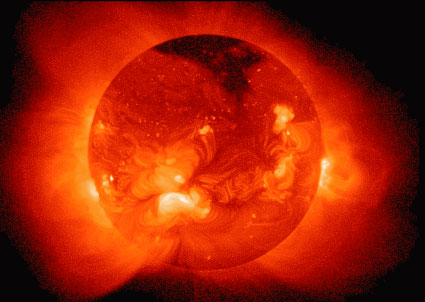

一方で、「太陽が燃える」というのは、どんな反応か知っているかな?

画像は宇宙のポータルサイトUNIVERSE [4]さんよりお借りしました。

R:太陽は、実はそのほとんどがガスで出来ているんだ。そのガスが高温の中で核融合を起こして、その際に放射されるエネルギーが、私達の今いる地表に届いているんだよ。具体的には、太陽の内部では、いくつかの段階を経て、水素(原子番号1)がヘリウム(原子番号2)へと変化するというようなことが起こっているんだ。

これは、「核反応」と呼ばれる現象なんだ。私達はよく、太陽が「燃える」と形容するけれど、実は紙が燃えているのとは原理が全く違うんだよ。

K:ふぅん・・・「核反応」と「化学反応」。いったい、どういう違いなのかしら?

R:化学反応と核反応はどう違うのか?これを理解するためには、原子の構造を知る必要がある。

それじゃ、 原子ってどんなつくりをしているのか?ミクロの世界を見てみよう。

☆☆☆原子は、太陽と惑星の関係のような構造をもっている

☆原子発見の歴史

R:最初に「原子」という概念を考案したのは、デモクリトス(BC460~370頃)という人で、彼は、原子のことを「分割することの出来ない最小の粒子」という風に想定していた。のちに「電子」の存在が発見され、トムソン(1856~1940)が最初の原子模型を考案し、ラザフォードが実験によって原子内のプラス電荷が中心部に集まっていることを解明するまでは、原子の構造は謎のままだったんだ。

K:概念が提唱されてから、2000年くらいの間、原子の構造は明らかにされなかったのね。

R:そう。そして現在、原子はこんな姿をしていると考えられている。

画像は「新・?を!にするエネルギー講座」 [5]さんよりお借りしました。

☆原子の構造

原子は、原子核と呼ばれるコアの部分の周囲にマイナスの電荷を帯びた電子が分布する構造をしている。

さらに近づいて見てみると、原子核は、プラスの電荷を帯びた陽子と電気的に中性な中性子によって構成されていることがわかる。これらの原子核を構成する要素を核子と呼ぶ。

こんな風に、原子核内の陽子(+)と、周囲に分布する電子(-)の数が等しく相殺することで、原子は全体として電気的に中性になっているんだ。(図1、2参照)

☆陽子の数が元素の性質を決める

「水素、ヘリウム、リチウム、ベリリウム・・・」といった元素の性質は、それらの物質の原子を構成する陽子の数(=電子の数、これが原子番号として表記される)によって決まる。また、電子の大きさは原子核に比べて極めて小さく、その質量を0とみなすことができるから、元素の質量数は陽子+中性子の数で決まっている。

K:ということは・・・元素の周期表っていうのは、原子核の中の陽子の数の少ない順に並んでいるわけね。

R:そのとおり。ちなみに、自然界には、「陽子1個の周囲に電子が1個」という最も単純な構造をしている水素原子(図1)から、核子(陽子+中性子)を238個もつウラン(図2)までが存在しているんだよ。

K:じゃあ、この、周期表の終わりの方にある、「レントゲニウム」という元素などは、自然界には存在していないということ?

[6]

[6]

画像は原子力百科事典ATOMICA [7]さんよりお借りしました。

R:そう。原子番号が101番以降の元素は、人工的に作ることで発見されたもので、天然には存在していない。ちなみに、レントゲニウムという原子は、ドイツの科学者たちの核融合実験によって、わずか3つの原子が生成されたのを確認したものなんだよ。

核分裂を起こす元素に多く見られる「同位元素」とは、陽子の数が同じ(=性質が同じ)だが、中性子の数が異なる(=質量が異なる)元素のことを言う。

☆化学反応とは、原子同士が電子をやりとりする反応

さて、駆け足に説明してきた。ここで、「化学反応」について押さえておこう。

化学反応とは、元素同士が電子をやりとりすることでくっついたり離れたりすること指す。つまり、それぞれの原子の原子核そのものは変化せず、電子だけをやりとりしているんだ。

☆核反応とは、原子核の構成そのものが変化する反応

R:化学変化が、原子そのものは変化せずに、電子をやりとりしながら原子同士が結合したり分離したりする反応であるのに対して、核反応は、原子そのもの、つまり原子核を構成する核子の数が変化することを指すんだ。

原子核の構成が変わると、原子の性状が変わる。たとえば、金(原子番号79)の原子核を構成する陽子が1個増えて水銀(原子番号80)になったり、ラジウム(原子番号88)の原子核を構成する陽子が2個飛び出してがラドン(原子番号86)になったりするんだ。

K:そうか!どの元素も同じ要素で構成されているから、原子核を構成する陽子の数が変わることで、まったく別の原子に変化したりするんですね!

R:そのとおり。陽子や中性子の構成を変えるためには、たとえば、原子核に中性子をぶつけて原子核をふたつに割ったり、原子核の中に中性子がめりこんで、より大きな核を作ったりする方法がある。詳しくはまた今度話すけれど、原子核にめりこんだ中性子が陽子に変化して、原子番号がひとつ上の元素に変わったりもするんだよ。

実は、原子炉の中では、ウランに中性子をぶつけて他の物質に変えて、その時に得られるエネルギーで蒸気を作り出し、タービンを回して、発電しているんだ。だから、発電後の炉の中では、ほとんどの投入物質が核分裂を起こして初めとは違う物質になっている。これらの物質の多くは人体に危険を及ぼす放射線を発している。この危険物質をどう処理するかという問題が、原子力発電における核廃棄物処理の問題なんだ。

K:なるほど。核分裂反応を起こさせて残った物質が、とても危険な性質をもつものに変わってしまうのね。

とっても勉強になりました。ありがとう。v