『核エネルギーを利用した発電システムを概観する』 [1]を2回にわたって連載してきました。

『核エネルギーを利用した発電システムを概観する』 [1]を2回にわたって連載してきました。

今回は、その中で取り上げられていた、『4.原子炉の中ではどんな核反応が起きているのだろう?』について、詳しく見ていきます。

★ウランとトリウムについて、核分裂反応後にどんな放射性廃棄物が生成されるのだろう?

★ウランとトリウムからエネルギーを取り出す際に物質ごとの効率の違いはあるのだろうか?

★放射性廃棄物の人間に対する影響は?

の3点について検討していきます。

☆☆☆ウラン編・・・燃料から核廃棄物までのウラン核反応を追ってみる

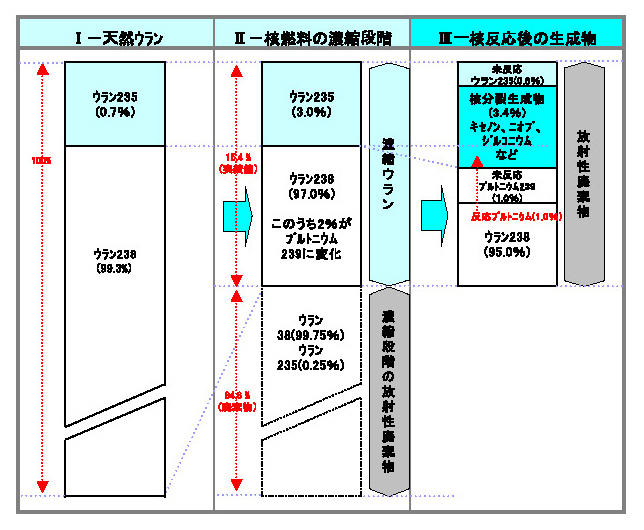

☆核燃料の殆どが、反応後に残ってしまう

核分裂を起こすウラン235は自然界における存在量は0.7%程度で、残りの99.3%はウラン238という同じウランの仲間ですが、そのままでは核分裂を起こさない物質です。これらの混在物が、核燃料の原料として採掘、精錬された上で、ウラン235を約3%まで濃縮することではじめて、核燃料として使用できるようになります。

つまり実際に使用するウラン核燃料とは、核分裂を起こしにくいウラン238を97%も含んだものなのです。かつ、質量がエネルギーになるのは大雑把には、3%のウラン235のうち、0.2/235の比率分だけですから、それ以外の物質は殆どが残ってしまいます。

☆天然ウランから核燃料の濃縮段階(図中Ⅰ-Ⅱの段階)

表Ⅰのように、天然ウランの中で核分裂可能なものは0.7%のウラン235です。それを3%に濃縮するには、天然ウランの中の不要なウラン238を取り出し廃棄することが必要です。この廃棄量は、燃料となる濃縮ウランの重量の約5倍に相当します。これらは殆ど、燃料供給国(アメリカ等)で処理されています。

☆濃縮ウランを核反応させてエネルギーと放射性廃棄物が生成される段階(図中Ⅱ-Ⅲの段階)

原子力発電所の中で核燃料を反応させた後は、さまざまな放射性廃棄物が生成されます。ここで、質量がエネルギーに変わるのはほんのわずかですから、物質の殆どが放射性廃棄物として残ると考えていいでしょう。その中でも、図中の濃いブルーの部分がエネルギーに変わる核反応を起こします。それは、物質変化を伴う反応で多数の放射性物質になります。

このなかには『毒性が強い』『遮蔽が困難』など、人間にとって危険な元素に変わってしまったものもたくさんあります。また、核反応しやすいウラン235も未反応のまま残るものがあったり、反応しにくいウラン238がプルトニウムになってそのまま残るものがあったりします。

☆未利用部分のほうが圧倒的に多く、使った分だけ増えていく放射性核廃棄物。

これらを含んだ放射性廃棄物を処理することが原発の前提ですが、大雑把には使った分だけ廃棄物は増え、石油の様に使えば炭酸ガスになって拡散していくことはありません。よって、現時点では発電に伴って放射性廃棄物は溜まっていく一方です。

(注1)ウラン濃縮技術は核拡散防止条約(強国だけが核をもてるようにする条約)もあり、各国のトップシークレットになっています。また、日米原子力協定により、アメリカ以外の地域からの供給を3割以下に制限されているため、肝心の燃料(濃縮過程を終えた燃料)はその殆どを、日本はアメリカから輸入しなければならないという厳しい世界情勢の中にあります。

(注2)現在は核廃棄物の再処理(六ヶ所村等)の過程で、ほんの少し残ったウランや、使用後の発生するプルトニウムの濃縮を認められているなど、国内濃縮もゼロではないようです。これも、世界から見ると日本は核武装するのか?という疑念を呼び起こしています。それほどに、ウランやプルトニウムの濃縮行為は核兵器の核心技術だと言えるでしょう。

☆☆☆トリウム編・・・燃料から核廃棄物までの核反応を追ってみる

☆トリウム溶融塩炉ではプルトニウムは発生しない

トリウム溶融塩炉では、プルトニウム239の親物質であるウラン238を使用しません。その代わり、トリウム232に核反応を人工的に起こさせて、ウラン233という物質に変換して利用します。ただし、トリウムからウランへの変換過程には、別のエネルギー投入が必要で、かつ、この技術自体もまだ確立されているとはいえません。

『トリウム原子力発2 核エネルギーを利用した発電システムを概観する2/2』 [1]☆実用化はまだだが、設計思想としては理にかなっているトリウム溶融塩炉

設計思想面では、固形燃料を使用する現在の原子力発電より、性能も安全性も高いと評価できると思います。ただし、トリウム溶融塩炉は、現時点で実用化されているものではありません。よって今後、実証実験を行っていくならば、現実にはさまざまな課題が出てくると思われます。このあたりを考慮しながら判断する必要があります。

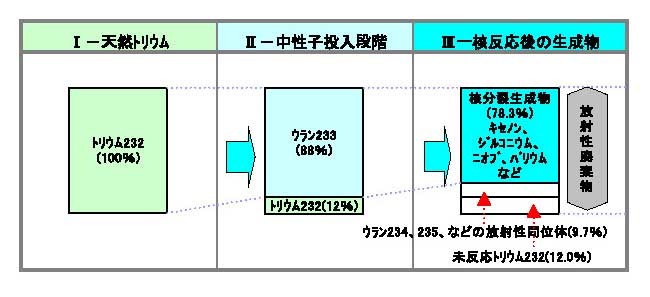

表Ⅱ トリウム型原子炉の物質量と核反応変化による生成物☆天然トリウムから核燃料としてのウラン233への核反応過程(図中Ⅰ-Ⅱの段階)

トリウムは核分裂反応をおこさないので、核分裂反応を起こすウランに転換して燃料にします。そのために中性子を投入する核スポレーションいう前処理が必要です。この結果、トリウムの約88%が、燃料として利用できるウラン233に変換でき、約12%はトリウム232のまま残ります。

☆核反応によって得られたウラン233を、再度核反応させてエネルギーと放射性廃棄物が生成される段階(図中Ⅱ-Ⅲの段階)

エネルギーを取り出せる核反応は、88%のウラン233の9割程度で、残りはウラン234・ウラン235などの同位体となります。よって、大きくは、初期投入量の8割程度が核分裂を起こし、キセノンやジルコニウムなどの有害な放射性物質を生成します。この中に、核兵器の材料となるプルトニウムが発生しません。また、溶融塩炉という形式を使えば、いったん稼動し始めると核スポレーションという前処理をしなくても、炉内でトリウム232⇒ウラン233⇒核分裂反応が定常的に行われるのが特徴です。

☆☆☆燃料源としての、ウランとトリウムの性能比較。

☆投入量と変換可能エネルギー

掘削精錬された天然ウランのほんの一部しかし利用しないウラン型原子炉に対して、トリウム型原子炉では天然トリウムの殆どが利用できます。そこで、ウランとトリウムについて、投入量と変換可能エネルギーの関係を表にしてみました。

表Ⅲ 原料投入量と変換可能エネルギー(ウランとトリウム)原料である、天然ウランや天然トリウムから、どれくらいのエネルギーが取り出せるのか?の相対比較を行いました。

その結果、

①天然ウラン 100単位からエネルギーを取り出すときの、有効な反応物質は 0.52単位程度。

②天然トリウム100単位からエネルギーを取り出すときの、有効な反応物質は79.40単位程度。

③天然ウランと天然トリウムの有効反応物質比は、79.40/0.52=152.69

★つまり、同じ天然資源質量から取り出せるエネルギーは、天然ウランより天然トリウムのほうが、約150倍の大きいということになります。また、これに、固体燃料型と液体燃料型の発電効率の差(推定値でしかありませんが)を加味すると、約200倍の差があることがわかります。

★他方、トリウムの資源埋蔵量はウランの3~4倍です。そうすると少なく見ても、ウランと同量で約150倍。資源量が3倍。両方の要素を考慮すると、150×3倍=450倍になります。つまり、ウランの450倍のエネルギーが取り出し可能なトリウムが、世界には埋蔵されていることになります。これは、安全性や日本には無いという問題はあるとしても、十分検討に値する課題だと思います。

☆☆☆核分裂生成物の比較(ウランとトリウム)

ウラン型とトリウム型の核分裂生成物についてまとめてみました。

表Ⅳ 核分裂生成物の比較(ウランとトリウム)核分裂後にウランやトリウムは、たくさんの別物質に変わります。その殆どが放射性物質であり、アルファー線、ベーター線、ガンマー線などの放射線を出します。人体に対する毒性は、アルファー線、ベーター線、ガンマー線の順で高くなります。表から読み取れるのは、反応後の物質の殆どが、人体に危険な放射線種に移行するということです。

また、アルファー線は弱い放射線ですが、これを発生する原子を吸引した場合、内部被爆を起こし細胞に悪影響を及ぼします。ベーター線、ガンマー線は、物質透過能力が高く、厳重な遮蔽が必要になります。かつ、何千万年・何億年という人間の歴史を超えたスケールで放射線を出し続けるということが大きな問題になります。

ここまでの課題をまとめると、

① トリウムは単位重量あたりの、取り出可能エネルギーは大きく、資源としては注目に値する。

② 安全性の問題は、ウランもトリウムも根本的な差は無いので、従来の安全性論議を超えたところでの検証が必要になる。

というところでしょうか。

一般的には、安全性が原発の大きな問題点として捉えられていますが、実は国家(官僚)・電力会社・メーカーのインサイダー的推進体制が、国家を後ろ盾とした強大な権力として地域に介入し、地域共同体の意思決定機能を破壊してきたという事実のほうが、より根本的な問題であると思います。

なぜならば、このことは充足基調・本源収束という意識潮流に真っ向から対立し、地域社会を崩壊させてきたからです。よって、次回以降も自然科学的な問題を先行して連載していきますが、最終的には政治的問題、とりわけエネルギー開発の推進体制、新たな意思決定機能についても踏み込み、総合判断を下していきたいと思います。

出典

・ウラン系の物質変化とその比率

内閣府原子力委員会 燃料サイクルの比較 -エネルギー、廃棄物および経済性の観点から- [7] より引用

・トリウム系の物質変化とその比率

「原発」革命 古川和男著 文春新書より引用・ウランの核分裂反応物は

財団法人 高度情報科学技術研究機構の原子力百科事典 使用済ウラン燃料中に含まれる元素 [8]より引用・トリウムの核分裂反応物は

「原発」革命 古川和男著 文春新書より引用

・核分裂反応物の崩壊形式、毒性は

ウィキペディアの各元素の同位体のページより引用

ウラン [9]・ヨウ素 [10]・カドミウム [11]・ストロンチウム [12]

など・ウラン資源とトリウム資源量と発電効率は

「原発」革命 古川和男著 文春新書より引用

・ウランとトリウムの核分裂エネルギー量

「原発」革命 古川和男著 文春新書

理化学辞典 第5版 岩波書店

物理学大百科 朝倉書店