finalcutさんのエントリー [1]で、「くすり」についての大きな4つの変遷について紹介が有りました。

今日はその中の、「2.合成薬(アスピリン)の開発」 について、迫りたいと思います。

風邪をひいて高熱と頭痛に悩むとき 😥 、たいていは医者の診察を受ける前に薬局でアスピリン(aspirin)を買い求め  服用する。それでもだめなら医院や病院

服用する。それでもだめなら医院や病院  に駆け込む。おそらく、今日ではこれが大半の人のライフスタイルでしょう。

に駆け込む。おそらく、今日ではこれが大半の人のライフスタイルでしょう。

アスピリンは医師の処方箋がなくても患者が薬局で直接購入できるいわゆるOTC(over the counter)医薬品の代表であり、解熱鎮痛薬として世界でもっともポピュラーな薬品です。(ちなみにアスピリンを制酸剤でで包んだ薬がバファリンです。)

アスピリンは化学的には アセチルサリチル酸という非常に簡単な有機化合物で、合成により供給されています。ではアスピリンはどんな経緯で医薬品として確固たる地位を得たのでしょうか。

その前に  ぽちっとお願いします。

ぽちっとお願いします。

アスピリン  は要約すると、古くはギリシャ時代のヤナギの樹皮

は要約すると、古くはギリシャ時代のヤナギの樹皮  がその起源 >であり、19世紀に世界初の合成新薬、世界初の錠剤として発表され、100年後の今日に至っています。

がその起源 >であり、19世紀に世界初の合成新薬、世界初の錠剤として発表され、100年後の今日に至っています。

少量を継続摂取することで脳血栓や心筋梗塞を防止する機能があるが 🙂 、逆に過剰摂取すると胃障害を発生する可能性が高いというもののようです。

以下引用

ウィキペデア [2]

OTCの王者アスピリンのお話 [3]

■歴史

ヒポクラテスの時代にはヤナギの木が解熱、鎮痛作用を持つ事が知られていた。

19世紀にはヤナギの木からサリチル酸が分離された。その後、アスピリンの出現まではサリチル酸が解熱鎮痛薬として用いられた。しかし、サリチル酸には強い胃腸障害があった。

1897年ドイツ国の化学会社バイエル社のフェリックス・ホフマンによりサリチル酸をアセチル化することで副作用の少ないアセチルサリチル酸が合成された。アスピリンは世界で初めて合成された医薬品である。1899年3月6日にバイエル社によってアスピリンは商標登録された。

そしてその合成法は

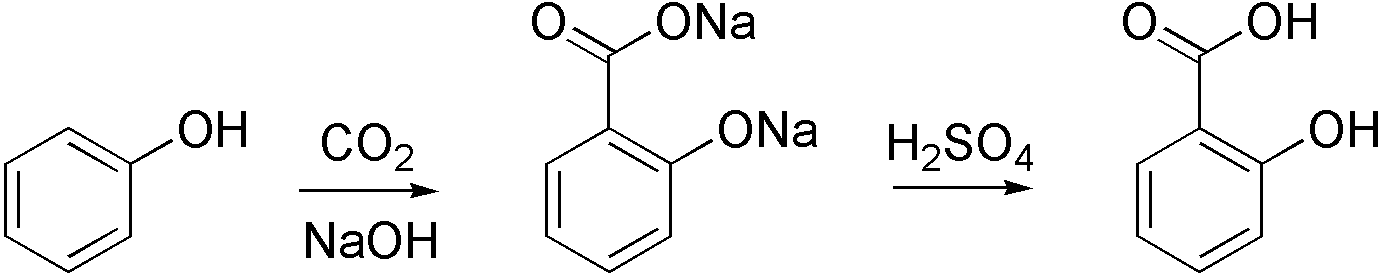

フェノールを高温と高圧の下で二酸化炭素と水酸化ナトリウムと反応させて、サリチル酸の二ナトリウム塩を合成する。続いて二ナトリウム塩を希硫酸で中和し、サリチル酸を遊離させる。

。

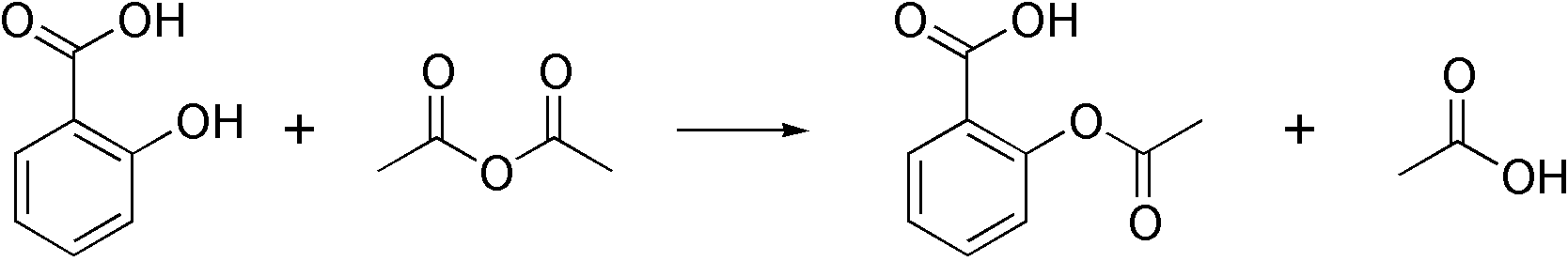

このサリチル酸に無水酢酸を作用させてアセチル化し、アスピリンを得る。

これ以降、天然成分を化学的に修飾、あるいは全合成により新薬が創製できることが明らかになった訳で、それを可能にする有機合成化学は20世紀以降飛躍的な発展を遂げることになりました。 ![]()

■作用機序

アスピリンはシクロオキシゲナーゼをアセチル化することにより阻害しプロスタグランジンの産生を抑制する。つまり、アラキドン酸と競合してシクロオキシゲナーゼを阻害するほかの非ステロイド性抗炎症剤とは異なる機序により抗炎症作用を示す。炎症、発熱作用を持つプロスタグランジンが抑制される事で抗炎症作用・解熱作用を発現する。

また、アスピリンには血管を拡張する効果もあるため、少量のアスピリンを毎日摂取することで脳血栓や心筋梗塞などを予防できるといわれている。

ちなみにアスピリンの鎮痛効果はモルヒネの10分の1にすぎないが、長期投与しても耐性、嗜癖はなく毒性も低いので、広く用いられるのもそのためです。 🙂

■副作用

胃障害が生じる可能性がある。イオン補足により胃細胞に取り込まれたアスピリンがプロスタグランジン生産を抑制し,結果胃酸分泌制御・胃粘膜保護も同時に抑制されるためである。

アスピリンは比較的安全性の高い薬だが、ピリンの名をもつのでピリン系薬物と誤解されることがある。ピリン系は体質によっては薬物ショックを起こすので一般人からは恐れられているが、アスピリンは完全な非ピリン系薬物である。アスピリンの名はその直接の原料となったサリチル酸のドイツ名スピールゾイレ(spir saure)に因む。

アスピリン  の生成以降、天然成分を化学的に修飾、あるいは全合成により新薬が創製できることが明らかになった訳で、それを可能にする有機合成化学は20世紀以降飛躍的な発展を遂げることになった。

の生成以降、天然成分を化学的に修飾、あるいは全合成により新薬が創製できることが明らかになった訳で、それを可能にする有機合成化学は20世紀以降飛躍的な発展を遂げることになった。

しかも非常に簡単な有機合成の結果であることから、製造されて100年たった今でも大量生産大量消費の傾向が続いている。

アメリカではアスピリンは薬局ではなく、スーパーやコンビニエンスストアで食品や日用雑貨品とともに販売されているほどで、もっとも気軽に入手できる薬であるようです(わが国でも検討されている)。

そのアメリカでは、疾患を持っていなくても日常的にアスピリンを飲む人が多く、現在でもアメリカはアスピリンの大量消費国であり年間に16000トン、200億錠が消費されている。(世界規模では50000トン、1000億錠の生産)

ただし、アスピリンは過剰摂取すると胃潰瘍などの諸症状を引き起こす。さらに、鎮痛作用が仇となって、多くは致命的な合併症となって初めて病に気付く事が多いため、注意が必要である。

アメリカでは年間で10万人弱が副作用の胃痛で入院し、2000人が死亡していると言われている。アメリカにおける薬の副作用被害の4分の1を、アスピリンが占めているとも言われている。

合成法により新薬が創製できるようになったことが医薬品市場を拡大し、大量生産大量消費してきた一つのターニングポイントとなっており、この傾向が現在まで続いてきたと考えられそうです。