■現在は、森林飽和状態■

日本の森林率は江戸時代頃は45%で、戦前も低い水準だったが、戦後急激に増えて67%にまで拡大し、以後この水準を保っている。森林率自体はここ40年変わっていない。にもかかわらず経済的な採算にあわないからと伐採をしていないので、森林蓄積(森林の木の体積量)は猛烈な勢いで拡大しており、40年で実に2倍以上に達している。

▲こちらからお借りしました [1]

◆何故、森林飽和になったのか

江戸時代は、各藩で経済的な基盤としての森林保護政策がとられていたし、村落共同体においては入会制度の規範があったので、ある程度のブレーキがかかっていた。それでも里山の植生劣化・荒廃は洪水の氾濫や山崩れなどの自然災害をもたらしたので、江戸幕府は治山・治水に向けての布令を発することとなった。それは、大衆の制度安定願望を反映したものであったがゆえに、徳川幕府は300年も続けることができたともいえる。

明治時代となって、山林原野の官民有区分を行ったものの、森林政策は定まらず財政確保のために過伐・乱伐で森林資源は著しく荒廃し、豪雨の際は山崩れや土石流は多発した。

1894年当時の国土は、森林:55%(内訳:樹木地は30%で、70%は禿山)、原野:25%、耕地:16%(志賀泰山東京帝国大学教授の論文より)ということからも当然のことであっただろう。

その後の流れをざっと俯瞰すると、

明治中期:明治政府の財政を支える過伐で資源劣化の頂点

昭和時代:森林鉄道の普及で奥山の天然林を過伐・乱伐

1950年代:台風や豪雨で山崩れなどの自然災害が多発

戦後復興気運も相俟って、拡大造林

(*自然広葉樹林を伐採してまで針葉樹植林)

1960年代:エネルギー・肥料革命で利用圧減

1970年代:林業不振で利用圧減

1990年代:森林の量的回復

2000年代:森林の多面的機能重視の気運

(量的な)森林飽和は、①エネルギー・肥料革命、②林業不振がもたらしたものといえるが、もっと深いところでは、江戸時代に文明の崩壊にまでは至らずに踏み止まれたのと同様に、社会的な安定に対する希求が強く働いているからと思われる。それは縄文時代から連綿と続く縄文人の心根(=自然に対する感謝と畏敬)が底流にあるからだろう。

◆森林資源に潜む新たな課題

見てくれは、緑の飽和状態に見える森林景観だが、その中味は心許ない。

(1)過密な植林で間伐をしていない線香林

▲こちらからお借りしました [2]

線香林(http://wood.exblog.jp/2083459)は、

→林床に日光が届かないのでグランドカバーが育たず土壌流出しやすい。

→風害・雪害弱い。

→豪雨時に倒木が流木となって2次災害の原因になる。

【線香林の『手入れ法』はあるのか?】

ある。自然の摂理を踏まえた、間伐などの施業をすることである。

2004年の21号台風で三重県宮川流域では土石流が発生し被害は甚大であった。

その反省を踏まえて、伊勢の宮域林の場合は、強度の間伐後に再度植林することをせず、

実生(みしょう) [3]の広葉樹が生えるに任せた。

とりわけ河川の際には人工的な植林を行わず、実生の広葉樹を残して流域のバッファを形成させた。そのことで、流域の洪水はなくなり、健全なヤマが育成できているという実現例がある。詳しくは、「4」本当に強い森林(ヤマ)の実現可能性を探る」で扱う予定です。お楽しみに!

(2)土砂災害の中味が変わった

●禿山が殆どなくなったので、山の表面侵食は少なくなった。

→河川への土砂流出が減少したので、海岸の防砂・飛砂防止林機能期待は減少した。

→健全なら森林からのフルボ酸鉄や山のミネラル [4]などの海洋への供給が期待できるが、

施業の行き届かない人工林は、それが期待できない。

【その対策はあるのか?】

ある。それは、線香林の『手入れ法』に等しい。

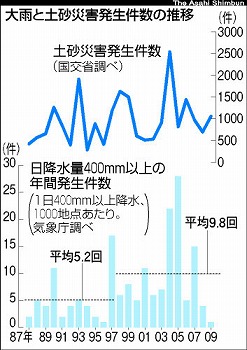

●昨今の異常気象(400㎜/日 の降雨回数は、ここ10年で年間平均5.2回→9.8回)

▲出典:大規模土砂崩れ、全国で増加 危険個所を全国調査へ [5](朝日新聞)

深層崩壊による土砂災害の年間平均発生件数も1.2倍に増えて、ゲリラ豪雨の脅威は増えている。

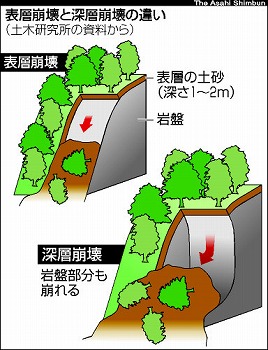

→表層崩壊と深層崩壊の違いと発生メカニズムの違いはあるのか? そして、

【その対策はあるのか?】

自然を対象にする限り、完璧とはいえないが処方箋はある。

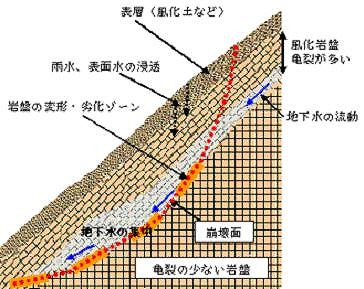

森林の土壌は、下図のような構成になっている。

▲こちらからお借りしました [6]

深層崩壊の崩壊面(すべり面)は風化岩盤中の不連続面であり、豪雨時のように地下水が岩盤内に集中すると滑り落ちようとする力が増大し、その力が岩盤の強度を越えると岩盤の不連続面を境にして一気に滑り落ちる。

樹木は、表層から風化岩盤あたりまで根を伸ばし踏ん張っている。

ここに線香林のような人工林があれば、自らの形態と荷重バランスの悪さ、そして根張りの悪さが相まって、事態は更に悪化することは想像に難くない。

[7]

[7]  [8]

[8]

▲こちらからお借りしました [9]

2枚の写真は、2009年7月21日に発生した山口県防府市の土石流災害現場の写真だが、表層の薄いところの針葉樹の根(左)は水で洗われており、スギやヒノキの中に点在する雑木(右)と比べると根張りの違いがわかる。

▲左3本 挿し木の根 右3本 実生の木の根

(こちらからお借りしました [10])

「挿し木には、いつまでたっても、太くて、力強い直根は出てきません。台風によって根こそぎ倒れた60~70年生のスギの根っこを見てそのことが判ります。20mの高木になっても、地下のひげ根は、人の背丈ほどしかない。」と、「植えない森が日本の森を護る」を提唱する、平野虎丸氏 [11]は指摘する。

現場を知る人の言葉は、ずっしりと響く。

密植で根張りの悪い人工林(線香林)を間伐し、実生による自然林の回復を促すことは、少なくとも表層崩壊の軽減に寄与してきた、といえる。

一方、表層崩壊は減少してきたが、昨今の異常気象による深層崩壊は増加している。限度を超す傾斜地においては樹木だけで崩壊を食い止めるには限界があることを理解する必要がある。自然界は、『意のままにはならない』と知るべきだろう。

先人が残していった地名「出水」などに学び、危険箇所を避けることで、「減災」を目指すことも必要だろう。

つづく

by びん