福島第1原発では、1号炉で3月12日に水素爆発が起り、14日には3号炉で黒煙を高く吹き上げる爆発が起り、15日には、2号炉の格納容器破損の爆発が起りました。

この12日~15日の爆発により、放射性物質(放射能)が、細かい粒子となって、飛び散りました。

3月14日に黒煙を吹き上げた福島第1原発3号炉

放射能物質は、どのように広がるのか、改めて検証してみます。中央政府はデータを隠しているのか、発表しているデータは本当に信用できるのか、そして、民間を含めた測定データをみたとき、汚染の広がりはどうなっていたかをまとめてみます。

まずは、福島県を中心とした汚染の広がりをみます。そして、茨城から首都圏への汚染状況をみます。

1.政府の測定データはどこまで信用できるのか

2.福島県内では、同心円ではなく、特定の方位に広がっている

3.首都圏では、汚染の高い場所が千葉県北部から東京都東部まで達している

本文に行く前にクリックをお願いします。

1.政府の測定データはどこまで信用できるのか

最も肝心なデータは隠蔽された

3月11日に地震と津波により、第1原発の1~4号炉は、冷却機能を喪失し、暴走しだしました。

しかし、原発敷地での放射線測定データ、或いは、経済産業省の原子力安全・保安院の福島第1原子力発電所検査事務所の測定データは、速やかに公表されませんでした。

第1原発検査事務所は、原子炉建屋(1号炉~4号炉)から約5km離れた双葉郡大熊町大字下野上字大野199にあります。この場所には福島県環境医学研究所や福島県原子力協力協会という、原発推進組織の施設が存在します。当然ながら、放射線の測定をしているはずですが、公開されませんでした。

なお、安全・保安院は、6月3日に、検査事務所及び福島県の測定データを公開しました。その説明は、「事務所から職員が福島市内に退去した時に、持ち出し忘れたデータが見つかった」というものです。(原子力安全・保安院の職員は、現場に踏みとどまらず、真っ先に福島市内に逃げ出したということです。)

この測定データに基づくと、1号炉の水素爆発の前に、半減期の短い放射性物質(テルル129)が観測され、核分裂が完全には停止していなかったことも明らかになっています。

モニタリングデータ未公表=ベント前に敷地外でセシウム-保安院(時事通信) [1]

原発事故直後の近距離データは見事に隠蔽されました。

文科省のモニタリングカーによる測定は、信用できる

政府は、20km圏内からの退去を決定しましたが、何故、20km圏という同心円にしたのか、その根拠が問われました。

そこで、急遽はじめたのが、車に測定機器を積み、20kmを超えた地点の放射線量を測ることでした。文部科学省の「福島第1及び第2原子力発電所周辺のモニタリングカーを用いた走行サーベイによる空間線量率の測定」です。

最初の測定は、原発から北西20kmの3地点(浪江町)で、15日の20時に計測し、16日13時に発表しています。

福島第一原子力発電所の20Km以遠のモニタリング結果 [2]

測定方法は、地上1m程度の高さで、放射線の強度を測るものです。

測定機器「GMサーベメータ」による車外の測定結果は、①地点:255マイクロシーベルト/時(以下、μシーベルト/時と記載する)、②地点:270μシーベルト/時、③地点:330μシーベルト/時 という大変高いものでした。

16日以降、文科省は、測定地点数を増やしながら、継続的に測定・公表していきます。

但し、文科省のモニタリングカー測定地点は、福島県内に限られています。だから、福島県に隣接する宮城県や茨城県の北茨城市は測定されていません。

この文部科学省の測定データは、どこまで信用できるのでしょうか。

3月末・4月初から、民間人による放射能の測定が、福島県各地や茨城県、首都圏で取り組まれました。民間の測定方法は、概ね地上1m地点での測定です。モニタリングカーの測定方法の地上1mとほぼ同一です。

文部科学省の発表データと民間データをつき合わせてみます。

仙台市(文科省・都道府県データ)3月29日/0.105μシーベルト/時

仙台市青葉区(民間測定データ) 3月29日/0.09 μシーベルト/時

福島市(文科省・モニタリングカー) 3月31日/2.6 μシーベルト/時

福島市御山町(民間測定データ) 3月31日/2.642μシーベルト/時

いわき市(文科省・モニタリングカー) 4月1日/0.8 μシーベルト/時

いわき市勿来町(民間測定データ) 4月1日/0.411μシーベルト/時

水戸市(文科省・都道府県データ)4月2日/0.183μシーベルト/時

水戸市白梅(民間測定データ) 4月2日/0.179μシーベルト/時

上記のように、文部科学省の空間線量の測定データは信用できそうです。

それでは、文部科学省のモニタリングカー測定データ、都道府県測定データ、それに民間データを加えて、12日~15日の爆発事故以降、それぞれの地点での空間線量(μシーベルト/時)がどうなっているかみてみましょう。

2.福島県内では、同心円ではなく、特定の方位に広がっている

放射線強度(μシーベルト/時)は、降り積もった放射能物質からくる放射線の強さを示します。そして、放射能物質が放射線を放出していくので、放射線強度は減衰していきます。一方、新たに放射能物質が飛来すると数値は上昇します。

放射線強度の推移をみていくと、最初の爆発で飛来してきた放射能物質の多さとその減衰状況、新たな飛来状況が確認できます。

放射能物質の飛来は、当日の風向きや地形に影響されますので、福島第1原発から方位毎に、特定地点の3月15日以降の放射線強度(μシーベルト/時)を整理し、グラフを作成しました。

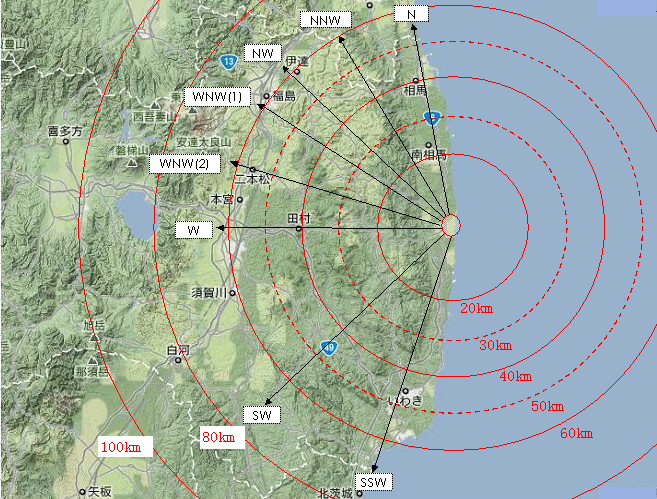

まずは、方位の図です。方位は北(N)、北北西(NNW)、北西(NW)、西北西(WNW)、西(W)、南西(SW)、南南西(SSW)です。西南西は略してあります。

[3]

[3]

(ポップアップです)

方位で、極端に放射線強度が異なる

それでは、各方位ごとの放射線強度(空間線量)の時系列の推移です。

方位・北(第一原発→仙台市)

[4]

(ポップアップ)

方位・北は、福島第1原発から海沿いに、南相馬市、相馬市を経由し、仙台市に向かう方位です。正確には北ではありませんが、便宜上、方位・北としました。

80地点(南相馬市)、6地点(相馬市)は、25日頃までは1.5μシーベルト/時を超えていましたが、これからみる他の方位に比べて、極端に低い値で推移しています。

但し、この海沿いに方位は、4月11日や4月19日に各地点が揃って数値が上がったいます。海沿いに新たな放射能物質が飛来した事を示しています。

方位・北北西(第一原発→白石市・山形市)

[5]

(ポップアップ)

この方位では、38kmの61地点が高い放射線を示しています。20日前後では、20μシーベルト/時前後です。48kmの3地点でも、10μ前後を示しています。12~15日の爆発による放射能物質の主要な飛来ゾーンになっています。

方位・北西(第一原発→伊達市)

[6]

(ポップアップ)

この方位が、最も高い放射線が測定されたゾーンです。爆発による放射能が飛来した中心方位です。距離20kmの83地点と距離33kmの23地点は、3月20日前後では、50μシーベルト/時を超えていました。距離58kmの63地点でも、20μシーベルト/時でした。

方位・西北西1(第一原発→福島市)

[7]

(ポップアップ)

この方位も、爆発後の放射能の飛来ゾーンです。

3月20日前後では、距離31kmの81地点は100μシーベルト/時を大幅に超えていたでしょう。(81地点の測定は、3月24日の67μシーベルトです。)同じく20日頃、距離37kmの46地点は30μシーベルト/時、距離40kmの36地点は15μシーベルト/時でした。

方位・西北西2(第一原発→二本松市)

[8]

(ポップアップ)

この方位は、上記3方位に比べて、放射線強度が一段低く、飛来ゾーンの端になっています。

方位・西(第一原発→郡山市)

[9]

(ポップアップ)

この方位は、爆発後の飛来が非常に少なかったゾーンです。距離が20~30kmの地点でも、最大で5μシーベルト/時を超える放射線は測定されていません。

爆発後の放射能の飛来は、同心円ではなく、特定の方位に飛来した

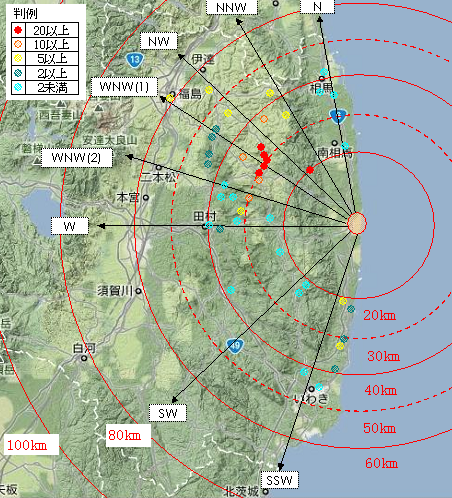

方位毎にみてみましたので、改めて、福島県全体の地図の放射線強度(空間線量)をプロットして全体イメージを確認しました。

12日~15日の爆発後、比較的多くの地点が測定されている、3月22日の空間線量(μシーベルト/時)のプロットです。

赤色が20μシーベルト/時以上です。オレンジ色が10μ以上、黄色が5μ以上、紺色が2μ以上、水色が2μ未満です。

このプロット図で確認できることは、以下の点です。

①爆発後の放射能物質の飛来は、NW(北西)方向に向かった。そのゾーンは方位・NNW(北北西)と方位・WNW(西北西)のゾーンに限られた。

(15日頃は、第1原発から北西方向に風が吹いていたので、この風が、放射能物質の飛来方向を決めたと推定されます。風向きとの関係は、このシリーズの第3回で地形と共に扱います。)

②方位・N(北へ向かう海沿い)には飛来しなかった。

③方位・W(西)~方位・SSW(南南西)の北関東から首都圏方向へは余り飛来しなかった。

④山に遮られて、放射能物質の飛来を免れた区域がある。

具体的には、方位・WNW1(西北西1)の40km~50kmにある紺色2μ~5μの地点です。その内側の30km~40kmゾーンには赤色やオレンジ色の地点が並んでいます。間には、山地がありますね。また、方位・W(西)~方位・SW(南西)の20km~30kmにある水色2μ未満の地点です。第1原発と比較的近い距離ですが、間に阿武隈山地の山がありますね。

(地形の影響は、第3回で風向と合わせて扱います。)

12~15日の爆発による放射能物質の飛来は、風の方向と地形(山地の存在)により、同心円ではなく、北西方向に飛来したのです。

一方、爆発的な放出でない場合は、海沿いに低いゾーンに向けて飛来して行くようです。

長くなりましたので、北関東から首都圏への飛来状況(放射線強度の推移)は、次回とします。

また、累積被ばく量(μシーベルト/時の日積算や月積算)を扱います。

次回の章立です。

3.首都圏では、汚染の高い場所が千葉県北部から東京都東部まで達している

4.累積被ばく量が、1ミリシーベルトを超える地点とその時期