状況編9 『現在の新エネルギー政策と法制度①』 [1]に続いて、今回も、日本の新エネルギーに関連する予算、政策、制度について考えてみたいと思います。

改めて、世界の再生可能エネルギーへの投資の現状、上位国の状況をみてみましょう。

◇世界の再生可能エネルギーへの投資の現状は?

[2]

[2]

「2009年世界の再生可能エネルギーの現状報告書」 [3]

海外環境・CSR通信 [4]

を元に作成

日本は、上位3国とは比較にならず、この新エネルギーの分野において立ち遅れているといえます。では、その詳しい中身についてこの表に従って見ていきましょう。

続きに行く前に応援よろしくお願いします。

「中国、米国・英国を抜き 再生可能エネルギー投資で世界最大に」2010年04月05日

太陽光や風力など再生可能エネルギーへの投資で、2009年は中国が、米国・英国を抜き初めて世界最大になったことが、米国の非営利環境保護団体、ピュー慈善財団が発表した報告書でわかった。

報告書によると、中国の投資は総額346億ドルで、112億ドルの3位・英国の3倍、186億ドルの2位・米国の倍に迫る勢いとなっている。

さらに報告書は、中国や英国、ブラジル、スペインなどは、再生可能エネルギーの導入割合の義務付けや排出量取引など、国が政策の枠組みを持っていると指摘。国レベルの枠組みを欠く、米国、日本、オーストラリアは、経済力に比べて出遅れていると指摘した。

2009年の再生可能エネルギーへの投資額は、世界全体で1620億ドルに達し、設備容量では250ギガワット以上となっており、これは世界のエネルギー需給の6%に相当する。

海外環境・CSR通信 [4]様よりお借りしました

これを見ると日本はかなり、立ち後れていることが感じられます。上記報告書には、日本の投資額の具体データの記載はないほど、少ないのが現状だと言えます。

仮に、日本のGDP比で最低のアメリカと同等の0.1%でも4,577億円、仮に首位の中国と同じ程度のGDP比0.7%で考えれば、3.2兆円の新エネルギーへの投資がなされていてもおかしくないと思われます。エネルギー資源が世界で最低レベル(自給率はわずか4%)の日本は、むしろ中国以上に化石燃料の代替エネルギー研究開発、実践への投資を行っても不思議ではありません。

では、日本の2010年度の予算配分を見てみましょう。

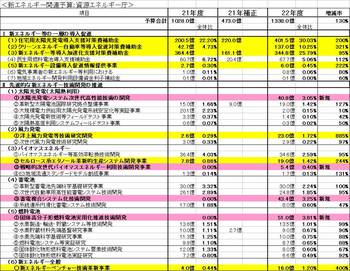

◇2010年度 新エネルギー関連予算:資源エネルギー庁

[5]

[5]

資源エネルギー庁 [6]より作成

黄色のラインは「全体比が大きいか、あるいは増加率の高い項目」、赤色のラインは「新規項目」となっており、これを見れば、現在の日本においてどういった項目に力を入れようとしているのかがわかります。しかし、配分よりも、新エネルギー全体でも、1338億円でしかないことに驚かされます。

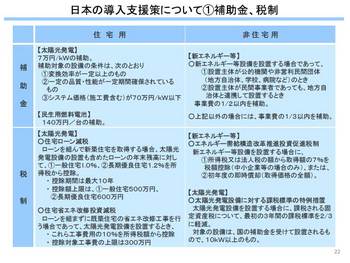

そして、具体的な導入支援策は以下になります。

[7]

[7]

経済産業省「再生可能エネルギー導入促進施策」 [8]よりお借りしました

◇経済産業省の政策方針は?

では、次に、それらの方針となる日本のエネルギー国家戦略はどうなっているのでしょうか?

◆「資源エネルギー政策の見直しの基本方針」(案)(エネルギー基本計画見直しに向けて)

平成22年4月19日 経済産業省

Ⅱ.2030年に目指すべき姿と政策の方向性

エネルギー安定供給、地球温暖化対策、経済効率性の確保の3Eを実現していくため、以下の基本方針に従い、エネルギー源のベストミックスを確保していくこととする。

【非化石エネルギー】

原子力と再生可能エネルギーについて、最大限の推進を図る。

○「原子力」

供給安定性、環境適合性、経済効率性を同時に満たす基幹エネルギーとして、安全の確保を大前提として、国民の理解と信頼を得つつ、積極的な利用拡大を図る。

○「再生可能エネルギー」

コストや供給安定性の面で課題はあるが、環境負荷が小さく、多くが国内で調達可能なエネルギーであり、また新たな市場や雇用機会の創出効果も期待できることから、利用拡大を推進。

【化石燃料】

非化石エネルギーの導入や省エネルギーを最大限進めても中長期的にエネルギー供給の相当部分を化石燃料に依存せざるを得ず、新興経済国を中心に需要が拡大し、資源獲得競争が激化する中で、安定供給の確保や高度利用の推進が必要。

日本エネルギー経済研究所「日本における再生可能エネルギー導入策の論点」 [9]よりお借りしました

要は、「原子力」「再生可能エネルギー」「化石燃料の安定確保と省エネ等」に重点項目は絞られています。では、もうひとつの代替エネルギーの原子力の予算はどうなっているのでしょうか?

◆原子力に対する予算と比較

経済産業省 予算【1,749億円】

文部科学省 予算【2,790億円】

原子力予算合計 【4,889億円】

※うち、原子力施設の立地対策【1,708億円】

※また、「もんじゅ」はすでに9,000億以上を投資しながら、未だに基本的な技術的課題が克服されていない

原子力発電に、新エネルギー全体の約3倍もの予算が割り当てられています。

そして、昨年から、とうとう「もんじゅ」が再開されています。

つまり、 現在の日本は代替エネルギーの主力は「原子力発電」に舵を切っているといえるのです。

では、政権の意向はどうなのか?

民主党の政策を確認してみます。

◇民主党の政策

2002/08/22「民主党エネルギー基本政策~2012年(第1約束期間最終年)をターゲットに」 [10]

民主党経済産業部門会議 エネルギー政策WT より抜粋引用」

(5)(クリーン・エネルギーの推進)再生可能エネルギーの開発・導入を積極的に推進し、一次エネルギー総供給に対する割合を高めるとともに、天然ガス利 用やクリーンエネルギー車等の普及促進により、石油依存度の低減を図ります。また、未来エネルギーの研究開発も積極的に推進します。

(7)(安全最優先の原子力)原子力政策は安全性を最優先に過渡的エネルギーとして慎重に推進します。

上記ではまだ原子力に関しては控えめな表現となっていますが、その後、以下のように転換しています。

民主党は2007 年に原子力の位置づけを、それまでの「過渡的エネルギー」から、「基幹電源として着実に推進」へと明確に転換し、総選挙における党公約には「安全を第一として、国民の理解と信頼を得ながら、原子力利用について着実に取り組む」との文言が盛り込まれた。つまり総論としての原子力推進という点では、自民党政権から大きな違い は無いものとなった。

もっとも原子力政策の各論では、「原子力安全規制委員会の創設」、

「再処理、放射性廃棄物の技術確立と事業に国が最終責任」

などの新政策が示された。

JAIF 日本原子力産業協会 「これからの原子力社会」 [11]より抜粋

驚くことに具体的に

「再処理、放射性廃棄物の技術確立と事業に国が最終責任」

を明記しています。この方針が、もんじゅ再開へとつながっていることは明らかだといえます。

このままでは、いくら可能性がある新エネルギー技術があろうとも、国家予算や民間の投資は原子力中心に推進され、もっとも重要と思われる新エネルギー技術へは十分な金額と制度が整備されるとは思えません。

今後、次代を担うエネルギーについての政策から考え直していく必要がありそうです。次回は、このシリーズ全体の追求成果を整理し、それらを踏まえて今後の方向性を検討してみたいと思います。

読んでいただいてありがとうございました。