みなさん、こんにちは 😮

前回は、「藻を繁殖させるにはどうする?」を追及していきました。

今回は、その藻から得られる油脂(エネルギー)の生産性について、以下の3ステップで考えていきます。

①藻からつくられる油脂の生産量について(発表されているデータ)

②油脂生産量は、どんな計算をしているのか?

③暫定的な生産性で試算してみると何人のエネルギーを賄えるか?

写真はコチラ [1]よりお借りしました

続きに行く前に、いつものポチットと応援よろしくお願いします

①藻からつくられる油脂の生産量について(発表されているデータ)

①藻からつくられる油脂の生産量について(発表されているデータ)

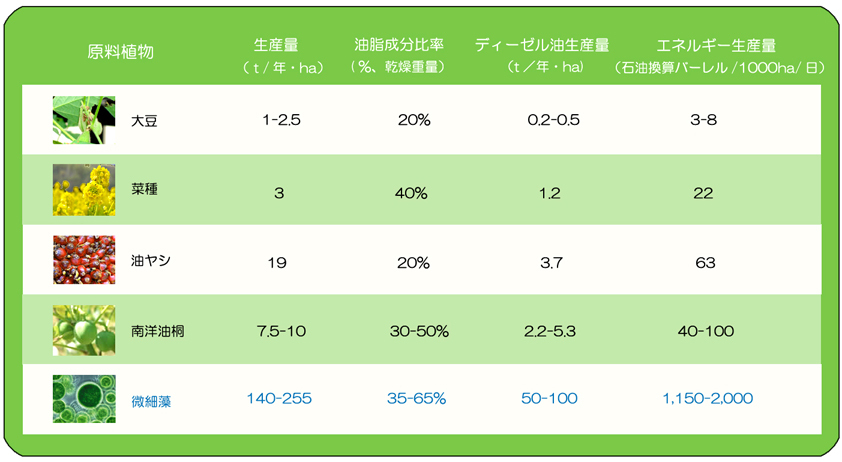

まず、藻から生産する油脂の生産性を評価するためにも、藻からつくられる油脂の生産量がどのようになっているかを、これまでに発表されているデータより押さえてみます。

(基本的な単位は1年間・1ha当りに生産されるディーゼル油生産量を1トンでみます[t/(年・ha)]。)

(1) HR Bio Petroleum社

HR Bio Petroleum社の発表によると、

ディーゼル油生産量は1ha当り50~100tです。

[2]

[2]

(2)東京農工大学の松永是氏

農林水産技術会議における東京農工大学の松永是氏の発表によると、

現状では、1ha当り1,400リットル、1.18トンです。

将来的には、それを20倍の23.6トンに]まで伸ばしてく予定です。

[3]

[3]

図はコチラ [4]よりお借りしました

(3)筑波バイオテック研究所

筑波バイオテック研究所(筑波大学)の前川孝昭氏の発表によると、

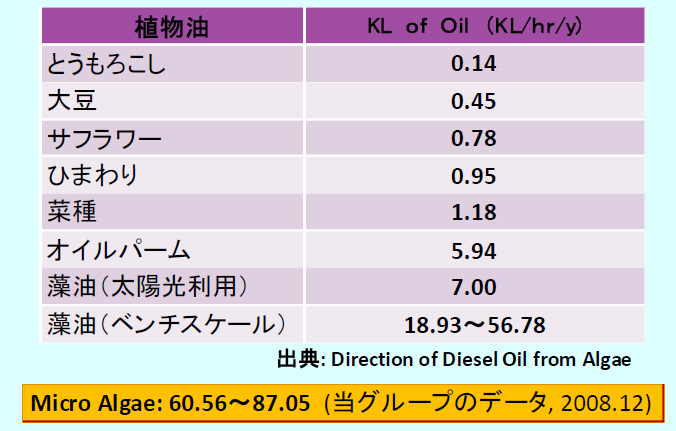

現状では、太陽光利用では1ha当り7,000リットル、 5.88tです。

ベンチスケール(実験装置利用)では1ha当り 18,930~56,780リットル、15.90~47.70トン まで伸ばしてく予定です。

[5]

[5]

表はコチラ [6]よりお借りしました

②油脂生産量は、どんな計算をしているのか?

②油脂生産量は、どんな計算をしているのか?

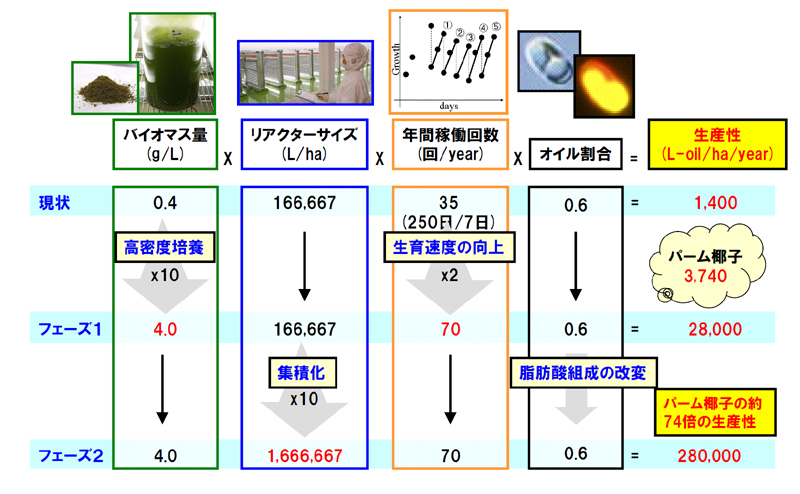

上記の藻からつくられる油脂の生産量を押さえる上で、そもそもこの値はどのように算定されているかを、上記①-(2)の東京農工大学の松永是氏の資料を基にみてみます。

(1)藻の生産性を左右する要素

藻の生産量は次式をもとに算定されます。

「生産量」=

「バイオマス量(g/L)」×「リアクターサイズ(L/ha)」×「年間稼動数(回/年)」×「オイル割合」

藻の生産量は(1ha当り)を決める要素は以下の4つに分解されます。

A:バイオマス量(g/L)

1リットルの培養液中に藻が何グラムまで増殖するか。

B:リアクターサイズ(L/ha)

リアクター(培養液槽)を1ha当り何リットルまで置けるか。

C:年間稼動数(回/年)

リアクターの中で藻が増殖して収穫できるまでに数日かかります。一つのリアクターで年間に収穫できる回数です。現在は7日間かかりますので、年間稼動数は35回です。

D:オイル割合

収穫した藻に占めるオイルの割合(%)です。

藻の生産量は1ha当りどれだけの容量(リットル)の培養槽を設置でき、年間何回収穫できるか。そして培養液中の藻の量がどれだけあるか、藻の内何割がオイルなのかで計算できるのです。

(2)藻の生産性を上昇させる目標

・培養液中でどれだけ藻を増殖させるのか?

・増殖月数を短縮して年間の収穫回数(稼動回数)を増やしていけるのか?

現在、藻の生育量は、1リットル当り0.4g。これを将来的に10倍の4gにまで高めるにはどうすれば良いか、日々研究が進んでいます。

藻は植物であり、光合成を行い栽培されます。水中の藻の密度が高ければ高いほど、計算上では生産性は増しますが、実際には高密度になればなるほど固体あたりの光や炭酸ガスが足らずに藻は育ちません。

そのため、大規模プラント設備のようなチューブ内で、攪拌させ・炭酸ガスを供給できるシステムを設ける必要があるのです。

また、年間稼動数を考えた場合、今まで油を生産するまでに藻が成長するのに7日かかりました。

それを今後、半分の3.5日間であげることができるかを考えた場合、「藻の品種改良」が新たな課題として考えられます。

(そこで、藻の遺伝子操作の研究が行われているのです。)

③暫定的な生産性で試算してみると何人のエネルギーを賄えるか?

③暫定的な生産性で試算してみると何人のエネルギーを賄えるか?

では藻の可能性を考える上で、一定の生産量が実現できた時に、どれだけ日本のエネルギー・燃料を賄えるかみてみましょう。

(1)日本人一人当たりに対する年間消費エネルギー量について

それではまず、日本における年間消費エネルギーから押さえてみましょう。

2004年の日本エネルギーバランスフローは、経済産業省の統計によると、

・石油や原子力などの一次エネルギー国内供給量は、年間23,060×10の15乗ジュール

・日本国内の最終エネルギー消費量は、16,024×10の15乗ジュールです。

日本の人口は、平成17年国勢調査によると、約1億2800万人となります。

一人当たり、最終エネルギー消費量は年間125×10の9乗ジュールとなります。

[7]

[7]

図はコチラ [8]よりお借りしました

(2) 藻から生産する油脂の生産量について

各社・研究機関の発表数値によると、実況値あるいは目標値は以下のようになります。

①-(1) HR Bio Petroleum社

年間1ha当り50~100トン

①-(2)東京農工大学の松永是氏

年間1ha当り23.6トン

①-(3)筑波バイオテック研究所

1年間1ha当り5.90~47.70トン

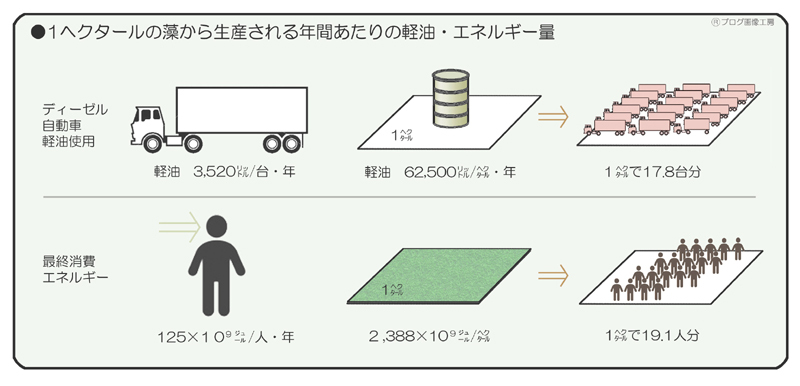

一つの目安として、暫定的な生産量として年間1ha当り50トンという生産性を挙げてみます。

油脂容積に変換するのに1番近い軽油の比重0.84を使うと、年間1ha当り62,500リットルの油脂燃料となります。

また、軽油のエネルギー換算値1リットル38.2×10の6乗ジュールを乗じると、2,388×10の9乗ジュールです。

1人当たりの年間最終エネルギー量は、125×10の9乗ジュールでしたので、19人の最終エネルギーを賄うことが可能となります。

この19人という数字では、中々ピンとこないとおもいます。

そこで、より具体的にイメージできるように日本におけるディーゼル自動車を1ha当り  を何台賄えるかの試算をしてみました。

を何台賄えるかの試算をしてみました。

日本の年間自動車軽油使用量は、3.587×10の10乗リットル。

それに対しディーゼル自動車は1,020万台。

よって年間1台あたりが使用する軽油量は3,517リットル。

藻から採れる油量62,500リットルを上記の値で割ると1ha当り17.8台となります。

この約18台という値は、かなりすごいのではないでしょうか!?

[9]

[9]

では最後に、日本の最終エネルギー消費量を全て賄おうと考えた時にどれ位の面積が必要になるのでしょうか?

結果は6.7万平方キロメートルとなります。つまり、日本の国土面積の37.8万平方キロメートルの18%が藻の栽培に必要となり、流石にこれは現実的ではありません。

一方、日本の未利用水田30万haを藻の栽培に利用すると考えると、最終エネルギー消費量の4.5%が賄えることになります。

日本のエネルギー供給を

このシリーズを始める時に提起 [10]された、

1階:ベースの全国共通のエネルギー資源

2階:地域毎の特性を生かしたエネルギー資源

というフレームで見た場合、30万haの未利用水田で、4.5%を賄うという数値は本気になって取り込むか価値のある数字ではないでしょうか。 😮