前回は、基礎研究から実証研究へと進んでいる2グループの動きをみてみました。

1.地球環境産業技術研究機構の基礎研究を再開させたデンソー・慶応大学グループ

2.実証研究の段階に入った筑波大学・環境研究所グループ

今回は、日本の動向2回目として、プロジェクトの動きを紹介します。

3.実用化を最初から目標としている海洋バイオマス研究コンソーシアム

4.藻類の大量培養にノウハウをもつDIC(大日本インキ)

図は、海洋バイオマス研究コンソーシアムの開発イメージです。

(なお、東工大のHPが変更になり「海洋バイオマス研究コンソーシアム」の頁が消えています。)

本文を読む前に、いつものクリックを!

3.実用化を最初から目標としている海洋バイオマス研究コンソーシアム

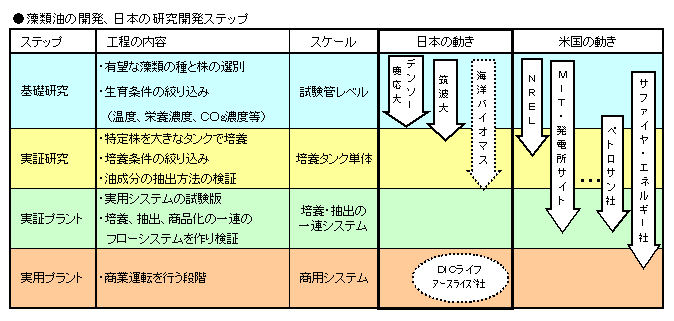

前回も載せましたが、改めて、研究開発と実用化のステップの表です。

[1]

[1]

ポップアップです。

海洋バイオマス研究コンソーシアムは、実用化を想定したコンソーシアムとみてとれます。

排他的経済水域(海の領土)の可能性

米国においても、筑波大学グループやデンソー・慶応大学(鶴岡)でも、ターゲットにしている藻類は、淡水性の藻類です。

それに対して、「海洋バイオマス研究コンソーシアム」は、海の藻類を目標としています。

何故でしょうか?

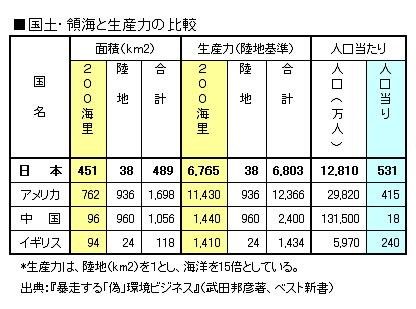

上の表は、武田邦彦氏の『暴走する「偽」環境ビジネス』(ベスト新書)からです。

1982年に、「200海里経済水域(排他的経済水域)」という考え方が国際的に決まりました。そして、海岸線からかなり遠い(約370km)ところまで、その国の経済的な権利を主張できるようになりました。つまり、海の領土ですね。

200海里経済水域で比較すると、日本は島国なので、約450万平方キロメートルという広大な面積を持っています。それに対して中国とイギリスは日本の4.5分の1、アメリカでも日本の2倍以下です。

現在では、陸と海はその利用価値が違いますが、仮に、陸も海も同じように利用できるようになると、その合計した面積が国土面積ですから、急に日本は大きな国になり、世界の大国と対等な力を持つようになります。

さらに、植物の「純一次生産量(陸上植物や植物性プランクトンの生産量)」なら、海洋は陸地の15倍の基礎的な生産力を持っています。

それを指数にして(海を陸の15倍にして)、海陸の面積をあらわすと、日本は6,803、アメリカが12,366、中国が2,400、イギリスが1,434となります。一人当たりにすると、日本が4カ国の中で最大になります。

つまり、陸地(淡水)の藻類では国土の制約がありますが、海洋(排他的経済水域)には、膨大な活用可能な領土があるという視点で、海の藻類に注目しているのです。

海洋バイオマス研究コンソーシアム

東京工業大学が中心となりスタートさせた、ASEプロジェクト「次世代エネルギー基盤の確立」プロジェクトです。

そのサブプロジェクトとして、「海洋バイオマス研究コンソーシアム」が結成されています。

海洋性の非着床系藻類を工業的に増殖させ、CO2を固定するのと同時にバイオマスとして資源化・利用するための研究。自然環境条件を超えた高い増殖速度を得るため、事業系排ガス等に含まれるCO2や工業排熱を用いる。大規模実証を目指し、研究課題を産官学で分担する。

第4回海洋バイオマス研究コンソーシアムの総会・講演会が2009年11月6日に行われました。

コンソーシアムは、東工大を含む8大学、19企業と1つの財団法人が参加して2008年10月に設立した。この日の総会には60人以上が参加、総会後の講演会には一般からの参加者を含めて約100人が集まった。

総会では、ワーキンググループ(WG)1~5の活動状況が報告された。

WG1からは東工大小田拓也特任准教授が全体システム評価の方法論とスケジュール、W2からは中部大学行本正雄教授が大型水槽による藻類の攪拌実験、WG3からは財団法人・九州環境管理協会の城内智行氏が藻類の利活用技術、WG4からは竹中工務店の柳橋邦夫氏が海洋バイオマスのエネルギー化、WG5からは三井物産戦略研究所の宇野博志氏が関連法規制等の調査、を報告した。

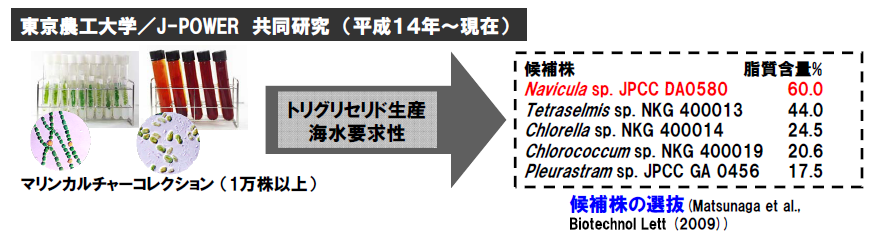

東京農工大学の松永是副学長が「微細藻類を用いたバイオ燃料の技術動向と今後の展望」について講演。

松永グループが保有する膨大な培養株のカルチャーコレクションから、オイル生産性やその燃焼特性、育成条件などの指標をもとに選抜した海洋微細藻類の性状やコスト収支、炭素償却などの視点から見たバイオ燃料生産の可能性について解説した。

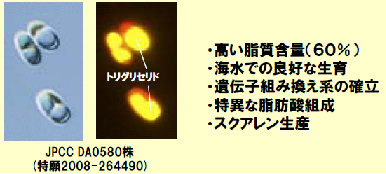

油脂を生成する海洋性の藻類/Navicula sp.

東京農工大学の松永グループが保有している藻類の中に、油脂を生成する海洋性の藻類がいるようです。

松永是氏の農林水産技術会議でのプレゼンテーション資料があります。農工の学術連携 [2]。この15頁に、油脂を生成する海洋性の藻が出てきます。

[3]

[3]

ポップアップです。

海洋性の藻類1万株(種類)のコレクションに、トリグリセド(植物性の油)をもつ藻類がいたのです。そして、油脂含有量が60%のNavicula sp.に、松永グループは注目しています。

この探索は、J-POWER(旧電源開発公社)と共同研究で行ってきたのです。

また、海洋バイオマスの研究開発は、琉球大学でも取組まれています。

沖縄における海洋バイオマス利用によるCO2固定化・新エネルギーの開発 [4]です。

海洋バイオマス(海洋性の油脂産出の藻類)の研究開発も着々と進んでいますね。

4.藻類の大量培養にノウハウをもつDIC(大日本インキ)

最後に、藻類の生産を既に実用化している日本企業を紹介しましょう。

藻類からつくる燃料開発では、コストが少なくて済む開放池(培養池)で、安定的に増殖させる実証研究が焦点になっています。そこで、藻類増殖、藻類から有効成分を分離して商品化するノウハウをもっている企業(培養サイト)が注目されています。

具体的には、藍藻類の一種であるスピルリナの大量培養を行っているDIC(旧大日本インキ化学工業)の子会社である、アースライズ・ニュートリショナルズ(本社:米国カリフォルニア州)です。

スピルリナは、強いアルカリ性で高温の湖に繁殖する藍藻類です。代表的な湖がアフリカのチャド湖やナクル湖(ケニア)や南米のフッカチナ湖(ペルー)です。強いアルカリ性なので、他の微生物が生育できず、スピルリナだけが大量繁殖します。

このスピルリナは、たんぱく質を多く含んでいます。だから、チャド湖周辺の住民は古くからスピルリナを食用にしていました。

1960年代に、スピルリナの豊富な栄養素に注目して、活用研究が始まりました。日本には1968年に紹介されました。

このスピルリナに注目したのが、大日本インキ化学工業(現DIC)でした。1970年にスピルリナの株の紹介を受け、1971年から培養研究を開始し、1977年には、世界で初めて管理培養下での工業的な生産を始めています。

写真は、カリフォルニア州南部にあるアースライズ・ニュートリショナルズのスピルリナの培養サイトです。広さは、108エーカー(約43ヘクタール)です。右は、曝気(ばっき)の水車ですね。曝気とは、水に空気を攪拌させ、空気中の成分を溶け込ませることです。藻の生育の場合は、空気中の炭酸ガスを溶け込ませる必要があるのです。

写真左は、リンク [5]から、写真右はリンク [6]からお借りしました。

開放池での特定藻類の大量培養は、他の藻類、細菌類の汚染を防止する必要があります。そのノウハウをもっているアースライズ・ニュートリショナルズが、注目されています。

海洋バイオマスのプロジェクトに、DICが参画することが期待されます。

スピルリナが出てきましたので、おまけのコラムです。

フラミンゴが紅いわけは?

ケニアのナクル湖は、百万羽にも達するフラミンゴの生息地として有名です。ナクル湖は強いアルカリ性のため、限られた植物プランクトンしか生息することはでず、この環境にうまく適応したのがスピルリナです。このスピルリナを食べているのがコフラミンゴです。そして、フラミンゴの体の美しい紅色は、ピルリナに含まれるカロチノイド色素に由来するものです。

スピルリナは、緑色の葉緑素(クロロフイル)に加えて、青色のフイコシアニン、紅色のカロチノイドをもっています。この色素は、光合成するためのものですね。

クロロフィルは、赤い(波長の)光と青い(波長の)光を吸収します。だから、残りの波長の光、緑を反射させ、緑色をしているのです。

青色のフイコシアニンは、赤と緑・黄の波長を吸収し、紅色のカロチノイドは、青と緑・黄の波長を吸収します。

つまり、スピルリナは、光の全ての波長を吸収し、光合成を行っているのです。アルカリ性というハンディを光の全波長利用で適応しているのでしょう。

そして、フラミンゴは、スピルリナの色素のうち、何故か紅色のカロチノイドは分解せず、羽に蓄積させるのです。羽が紅色に染まる仕組みです。

写真はケニア探鳥旅行 [7]からお借りしました。