前回、微細な藻が作り出す油脂は、単位面積あたり地上植物(の種)に比べ、数百倍の生産量になり、注目が集まっていると確認しました。

今回は、オバマ政権の「グリーン・ニューディール」政策のもと、実用化に走り出した米国の開発動向を中心に紹介します。

ウォールストリート・ジャーナルの2010年2月22日の記事が、現状を伝えています。

藻類の生物燃料、実用化への長い道のり [1]

現在、世界中で約150の会社が、藻類の生物燃料を商業化するために活動しています。そして、米国の政府補助金は、過去数年間にわたって拡大しています。エネルギー省は、最近、藻類の生物燃料を商業化する研究のために4400万ドル(約40億円)を補助し、藻のパイロットプラント・実証プロジェクトに9700万ドル(約100億円)を補助することを決めました。

藻が作り出す生物燃料の研究開発、実用化への動きをみてみましょう。

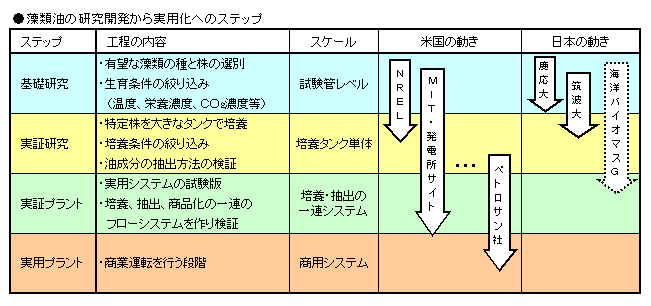

1.藻が作り出す生物燃料の開発・実用化ステップ

2.研究を再開したNREL(国立再生エネルギー研究所)・微細藻類研究所

3.民間は実用化競争へ、但し、課題は大きい

本文を読む前に、いつものクリックを!

1.藻が作り出す生物燃料の開発・実用化ステップ

藻が作り出す生物燃料を実用化するために、世界の研究所や開発企業が、どのようなステップを踏んでいるか、簡単にまとめてみます。(下表 研究開発から実用化へのステップ)

まずは、基礎研究です。

第1回でみたように、3万種もいる藻類の中で、油脂成分を生成する種類はごくわずかです。そこで、そのわずかな種のどれを目標とするか決めます。細胞内に生成・蓄積する種類か細胞外に染み出す種類かを決めます。

その上で、その種類の有望な「株」を収集し、選別します。

(微生物の場合、同じ種でも採取した場所、場所で性質が少し違ってくるので、採取されたものを「株」という呼び方で区別しています。)

有望な藻の株を選別して、生育条件を絞り込みます。

基礎研究は、概ね、試験管スケールで行われます。

[2]

[2]

ポップアップです。

次は、実証研究です。

有望な特定株を大きなタンクで培養し、スケールを拡大させた場合の培養条件を絞り込みます。また生成した油成分を抽出・分離する方法の検証を行います。

実験スケールは、数十~数百リットルの培養タンク単体です。

その次が、実証プラント段階です。

実用プラント(商用運転プラント)のパイロットです。培養から分離抽出までの一連の工程をシステムとして検証する段階です。

米国の開発会社では、数ヘクタール規模の培養池や数百~数千リットルの連続培養タンクのスケールで行われています。

最後は、実用プラントですね。

2.研究を再開したNREL(国立再生エネルギー研究所)・微細藻類研究所

米国では、エネルギー省の研究機関であり、70年代から研究を行ってきたNREL(国立再生エネルギー研究所)が研究を再開し、基礎研究の中心となっています。

以下、NEDO海外レポートからの紹介です。

NRELで藻類由来燃料の研究が復活 [3]

1978年から1996年までNRELは、水性生物種プログラムの下でこの分野のパイオニアであった。研究者たちは3,000種以上の種族を選別し、その特性を明らかにし、脂質の生産を促進する成長の条件を解明し、バイオマスの大量生産のための開放型の池で実証し、遺伝子工学で重要な飛躍を達成した。

現在NRELは研究を再開した。ただし、今回は基礎生物学の理解により大きな比重を置いている。微細藻類が必要とする栄養素を与えられずに飢餓状態になると、脂質の含有量が60%にまで増加する。NRELとシェブロンは、研究開発協力協定に基づき連携しており、その中でNRELは微細藻類の生産性向上プログラムに取り組んでいる。

あらゆる種族が、藻類由来燃料を生産するのに必要な資質の全て(成長が早く、多くの脂質を蓄え、幅広い条件に耐えられること)を備えているわけではない。

しかも、それぞれの種族は異なる地域の異なる条件の下で進化してきた。Darzins氏によれば、地域によって気象条件や水の状態が違うので、一つの種族が国内全域で使用されることは考えられないという。

「我々はまだほんの表面をかじったに過ぎない。我々は、脂質ができる仕組み、脂質の生産や藻類自体の成長を規定する要因を理解する必要がある。」とDarzins 氏は述べた。

NRELはバイオ燃料の生産に使用できる数百種類の藻類を保存している。

NRELは、基礎研究に続き、実証研究と実証プラントの開発に向かう予定である。

現在、NRELにおける藻類の研究は、1 リットルのフラスコを用いた蛍光灯の下での実験に限られている。野外試験実験棟で温室への改修が終了すれば、自然光の条件下75ガロン<レオンロザ注:284リットル>の容器を用いて藻類の種族を試験することができる。自然光は人工の照明に比べ、10倍の照度がある。

「今は有望に見えても、規模を拡大した場合、あるいは自然光にさらした場合に最大限の光合成を行わない種族もあるかもしれない。」とDarzins 氏は語った。

数年以内に、野外試験実験棟の裏に新たに設置される屋外の池の建設が完成して、最大100エーカー<レオンロザ注:約40ヘクタール>の規模で藻類の種族、脂質生産システムおよび脂質の抽出方法をテストできるようになることをDarzins 氏は期待している。

微細藻類研究所では、蛍光灯の照明下1リットルのフラスコ内で藻類が急速に成長

3.民間は実用化競争へ、但し、課題は大きい

民間企業が、続々と藻燃料ビジネスに参入しています。

事業家と研究者が、ベンチャー企業を設立し、ベンチャーキャピタルから資金を集め、政府からの研究資金を確保して、実用化をめざした競争に入っています。企業のいくつかを紹介しましょう。

Algae(藻)とFuelのキーワードで動画検索すると、良く出てくるのが、MITの自家発電所での実証研究です。

発電所から発生する炭酸ガスを、パイプの下方から注入し、パイプ内の藻の生育を加速させている。右側は、「MIT Algae Photobioreactor」と題された動画です。

この研究をしていたのが、マサチューセッツ州ケンブリッジのGreenFuel Technologies Corp.です。

2001年に設立されたベンチャー企業で、アリゾナ州の発電所でも実証研究をしていました。

但し、研究開発の成果が今ひとつで、開発資金が続かず、2009年5月段階で閉店状態になっているようです。

次は、マイクロソフトのビル・ゲイツ氏のベンチャーキャピタルが出資している企業、カリフォルニア州サンディエゴにあるSapphire Energy Inc.です。WSJの記事では、藻から生物燃料を実用化しようとしている最大の企業と呼ばれていいます。

Sapphire Energy社は、2007年に設立されましたが、既に2億ドルの資金を集め、今年(2010年)中に、ニューメキシコのルーナカウンティに300エーカー(約120ヘクタール)の実証プラントを建設する予定で動いています。

写真は同社サイトから。屋内の培養パイプの方式で取り組んでいます。

最後は、アリゾナ州スコッツデールに本社を構えるPetroSun Inc.です。

山﨑博さんのレポート「藻類からバイオ燃料生産 [4]」からです。

米国のペトロサン社(PetroSun Inc.)は、2008年4月に藻からバイオ燃料を生産する始めての商業プラントをテキサス州RioHondに建設した。藻生産ファームは、1100エーカーに及ぶ塩水池を連ね、毎年、440万ガロンの藻油と1億1千万ポンドのバイオマスを生産する。

*レオンロザ注

1100エーカー=440へクタール。

440万ガロン=16,665キロリットル。日・バーレル換算だと287バーレル/日。

因みに、日本の代表的油田である矢橋油田は、現在年間17,000キロリットルでほぼ同程度。

写真:ペトロサン社のテキサス州RioHondの藻生産ファーム(GoogleEarthによる)

トップ企業であるSapphire Energy社は、2012年の終わりまでに100万ガロンの「緑色の原油」を生産することを目指し、3年以内に量産を開始することを目標とし、2018年までに1日あたり1万バレルの生産を行う目論みです。

しかし、同社の技術でもまだ、解決しなければならない問題が沢山あります。

開放型の池での培養が、実験サイトのパイプ内培養と同じ様に進むかどうか。開放型の池の場合、他の微生物との競合の問題が発生し、パイプ内の純粋培養とは違ってくるのです。

さらに、生育に必要な膨大な水の供給をどうするか、また、生育を促進する炭酸ガスの供給をどうするかという問題が横たわります。

最後に、原油発の燃料価格と競争力のある価格まで、生物燃料生産コストが低下できるかどうかなのです。

そうはいっても、米国では、グリーン・ニューディールの掛け声の下、起業家・研究者が実用化に向けて走りだしています。

その領域がビジネスとして有望そうとなると、人とお金が集中してくる米国の起業フレームが加速しています。

この米国の動きで、一番怖いのは、実用化の技術が、特許権で囲い込まれることです。

次回は、藻から作る油の開発競争・後編として、日本の動きを追ってみます。