『次代を担う、エネルギー・資源』状況編2~運輸部門のエネルギー消費はどうなるのか?~ [1]に引き続き、今回は、産業部門に次いでエネルギー使用量2番目の「民生部門(業務、家庭分野)」の実態を見てみたいと思います。

まずは、民生部門全体のエネルギー消費からです。

1.民生部門全体のエネルギー消費

[2]

[2]

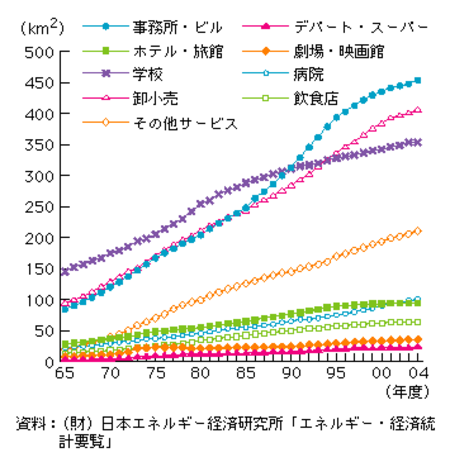

「民生部門は、家庭部門と業務部門の2部門から構成され、2007年度の最終エネルギー消費全体の31%を占めています。家庭部門は、自家用自動車等の運輸関係を除く家庭消費部門でのエネルギー消費を対象とし、民生部門の43%を占めています。業務部門は、企業の管理部門等の事務所・ビル、ホテルや百貨店、サービス業等の第三次産業等におけるエネルギー消費を対象としており、民生部門の57%を占めています(第212-2-1)。」

2009年エネルギー白書 [3]よりお借りしました。

こうしてみると、家庭と業務(事務所、店舗等)で全体の3割のエネルギーを消費しているのですね。そして、個別にみれば家庭は全部門エネルギー消費のうちの約13%、業務では約18%にもなります。

では、この続きに行く前に応援よろしくお願いします。

業務部門については、いったん’80年前後に横ばいとなりますが、’80年代後半から再度上昇に転じます。では、その業務部門増大の要因はなんだったのでしょうか?

2.民生業務部門(事務所、店舗等)のエネルギー消費

[4]

[4]

「ATOMICA」

様よりお借りしました

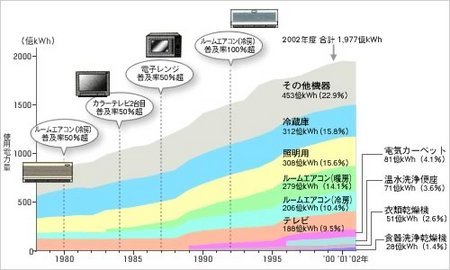

’80年代後半からは特に動力や照明に使用するエネルギーが急増しています。これは、ビルの高層化や大型化によるエレベーター利用の増加、あるいはコピー機・パソコン及び周辺機器などのOA機器の普及がエネルギー消費の増大につながっています。

そして、前提として業務部門全体の床面積が急増していることも根本的要因です。

[5]

[5]

2006年エネルギー白書 [6]よりお借りしました。

特に、’80年代後半以降の事務所ビル(主には都市開発事業による新築大型ビル増加)や、小売り店舗(コンビニに代表される24時間営業の店舗や郊外型大型商業施設の激増)も面積およびエネルギー消費増大の大きな要因となっています。

結局は、バブル経済を経て無理やり市場拡大をするための投資(不動産投資による建築需要や金融ファンド事業の拡大)や、24時間営業や大型ショッピングセンターなど私たちの生活をより便利・快適にしたりするためのコスト(エネルギー使用)が増大しているのだと言えそうです。

3.民生家庭部門のエネルギー消費

では、民生家庭部門はどうでしょうか?

[7]

[7]

「エコジャパン」 [8]様よりお借りしました

家庭ではモノ(特に家電類)が増え続け、それは電力消費の急増という形で現れてきます。および、世帯数の増加(大家族から核家族、さらには単身世帯の増加)も影響しています。

そして、形には表れていませんが、人々の価値観変化も大きな要因といえそうです。

『近代における市場拡大の原動力』参照 [9]

■市場が拡大すると、社会はガタガタになる。

・市場の拡大とは、人々の意識が快美欠乏を満たすことが第一価値という意識に塗り替えられていくことであり、そうなると社会はガタガタになっていく。

快美欠乏を満たすことが第一価値になった結果、家庭における物の増加と機能の拡大(さらなる利便性や快美性の追求)であり、それがエネルギー消費の増大を招いているのですね。

4.今後はどうなるのか?

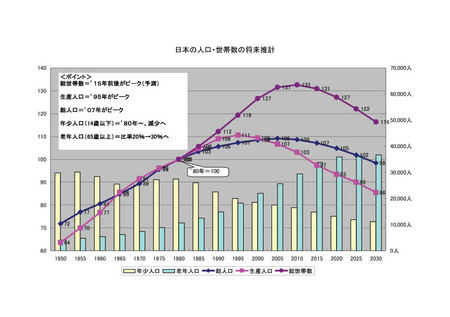

では、今後はどうなっていくのかを考える上で基礎となる人口動態を確認してみます。

[10]

[10]

総務省統計局 グラフでみる日本の統計 [11]を元に作成

生産人口は、’95年をピークに’30年予測では、約77%まで減少(ピーク比)

総世帯数も、’15年をピークに’30年予測では、約87%まで減少(ピーク比)

総人口も、 ’07年をピークに’30年予測では、約90%まで減少(ピーク比)

そして、

年少人口(14歳以下)は、’80年からは急減

老年人口(65歳以上)は、人口比30%へ向けて上昇

今後は人口全体が減少、特に生産人口(就業者人口)はピークを迎え、ゆるやかに減少していきます。それによって必要となる事務所面積も減っていくと思われます(現時点でも、東京圏でさえ既存ビルの7.75% 、新築ビルの29.74%が空室となっています 「全国オフィス空室率 [12]」参照)。

反面、老年人口の急増は生産人口減少とも相まって福祉負担の急増となって家計圧迫要因となってきます。では、業務、家庭の今後のエネルギー消費はどうなっていくのかについて考えてみましょう。

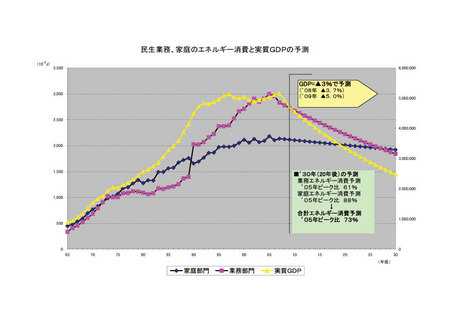

[13]

[13]

「ATOMICA」 [14]を元に作成

これを見るとGDPはほぼ’95年あたりからは横ばいだといえます。そして、金融バブルによる無理矢理の市場拡大を経て、’08年は▲3.7%、’09年は▲5.0%と大幅減となっています。

◆◆2009年の実質GDP

◇実質成長率 ▲ 5.0%

名目成長率 ▲ 6.0%

◇寄与度 内需 ▲ 3.8%

外需 ▲ 1.2%

◇主要項目 増加率

個人消費 ▲ 1.0%

住宅投資 ▲14.2%

設備投資 ▲19.3%

民間在庫 (▲ 0.2%)

公共投資 5.8%

輸出 ▲24.0%

輸入 ▲17.0%

時事ドットコム [15]より引用

政府観測では、プラスに回復するとの希望的観測がなされていますが、上記の主要項目を見てもすぐに回復してくる可能性は低いと思われます(むしろ悪化要素の方が多い)。よって、やや持ち直したとしても▲3.0%前後で推移すると予測してみます。

業務部門のエネルギー消費は、長い目で見れば働く人間の数(≒生産人口→稼働床面積につながる)に連動していると考えられます(ただし、’95年以降は不動産開発や金融バブルによって業務エネルギーのみが急増していますが・・)。そこで、’95年→’30年の生産人口対比で業務エネルギー消費を推計してみると、ほぼ’05年ピーク時の61%まで減少します。これはGDP減少予測とも近くなっています。

また、生産人口減少以外の要素でも、小売店舗が現在のように前年対比で10%~20%▼の売上げ減少(市場縮小=物が売れないことが顕在化)ともなれば、今後さらなる店舗閉鎖やエネルギーコスト削減へと向かわざるを得ません。

次に、家庭部門のエネルギー消費の主要因は「世帯数」だと考えられますが、同様に’95年→’30年の世帯数対比で家庭エネルギー消費を推計してみると、ほぼ’05年ピーク時の88%まで減少します(※実際には節約意識の台頭、家計収入の減少も相まってさらに減少するのではないかと思われますが)。

最後に、その二つを合計した民生全体のエネルギー消費では、’05年ピーク時の73%まで減少します。

つまり、民生部門についても今後20年くらいの間に7割前後のエネルギー消費まで減少していくのではないかと考えられます。

次回は最後に全体のなかで最大の約45%を占める産業部門についての状況について調べたいと思います。