みなさん、こんにちは 😮 。

みなさんは、パン派  ですか、ゴハン

ですか、ゴハン  はですか。

はですか。

僕の周りでは、結構、朝はパン派という方がいて、必ずトーストにはマーガリンは必要という方がいらっしゃいます。

また、僕自身、あまりマーガリンは使わないのですが、学校給食でも『パンにマーガリン』は定番だそうです。

(写真はこちら [1]よりお借りしました)

ところで、このマーガリン。実は、人体にとって、様々な問題  を引き起こす危険な『人工物質

を引き起こす危険な『人工物質  』といわれているのをご存知でしょうか

』といわれているのをご存知でしょうか ![]() 。

。

今回はマーガリンの秘密に迫ってみたいとおもいます  。

。

続きの前に応援クリックをよろしくお願いします  。

。

マーガリンは、植物油を化学加工して製造したもの

マーガリンは、植物油を化学加工して製造したもの

『マーガリンも危険かもしれない①』 [2]より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マーガリンは,脂肪分子に水素原子を加えることにより、シス型脂肪酸の結合がトランス型脂肪酸に変形されたもので,その結果融点が上がり、室温において固体を維持するようにしたものです。「水素添加作用」というこの作用は、金属触媒を用い、約260度の温度で処理され,シス結合のおよそ半分がトランス形状に変換される。この過程で触媒の金属(主として,ニッケルとアルミ)が混入することがあるようです。水素添加により作られた油は、自然により作られた油とは違い,すぐに腐ったり、嫌な臭いを出したりしなため、広く普及することになり今でも加工食品に大量に使用されています。

水素添加脂肪の代表であるマーガリンは、常温に放置しても長時間カビも生えないし、虫などにも食べられることがないものです。つまり、もはや食品と呼べないものと判断しても良いのではないでしょうか。人間だけがそれを口に入れている,ということになっています。 マーガリンの脂肪が水素と結合しているのは部分的であるため(つまり完全に飽和していない)ため,「高分子不飽和脂肪酸」という食品としてメーカーは販売しています 。

マーガリンは、心臓疾患や動脈硬化を引き起こす

マーガリンは、心臓疾患や動脈硬化を引き起こす

『マーガリンも危険かもしれない②』 [3]より

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トランス型脂肪は自然には存在しないため、体内ではそれをどう処理するかわからないため、体内では取りあえずシス型脂肪と同じように対応しようとするようです。このためその処理がうまく行かず,毒物として作用したり、細胞膜や他の場所に蓄積されるという本来起こりえないことが起きてしまうようです。このためさまざまな障害が出てしまう原因となっているようです。

トランス型脂肪は,細胞膜において膜の保護の構造と機能を弱める。つまり、細胞の薄膜を出入りするミネラルや他の栄養素の正常な流れが変更され,細胞が弱ってしまうことになるため、人体は免疫機能が弱り抵抗力低下により,病気の危険性が増加することになるといったことも起こるようです。

また、トランス型脂肪は,コレステロールを排除する過程で、体の標準的な機能を麻痺させることがあるようです。肝臓は通常,胆汁に超過したコレステロールを入れ,それを胆嚢に送り、その後小腸に分泌されます。トランス型脂肪は肝臓におけるコレステロールの標準的な変換を塞ぎ,血液中のコレステロール濃度の増加を招くようになります。さらに,アポリポ蛋白Aという心臓病の要因の血液中濃度を増加させることもあるようです。

さらに,低密度リポ蛋白質(LDL)の量の増加と高密度リポ蛋白の量の低下を招き,ます。LDLは悪玉コレステロールと言われ、動脈硬化の原因の一つであると言われます。HDLは善玉コレステロールと言われ、心臓のシステムをLDLから守るのを助ける働きがあります。 このように,トランス型脂肪は、飽和した動物脂肪よりも重大な問題を起こすことが指摘されています 。

生物にとっては物質の立体構造が本質的

生物にとっては物質の立体構造が本質的

生物が物質を体内に取り込んだり、分解したりする生理機能の本質に迫るには、対象物質の立体構造を理解することが、まず重要となります。

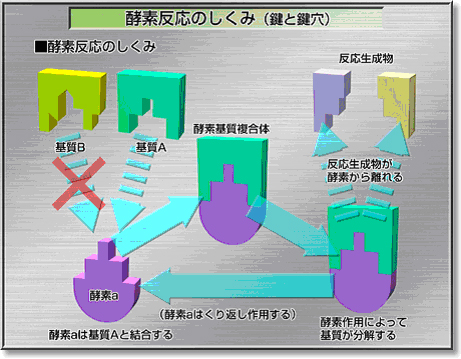

その立体構造の認知の仕組みとして、『鍵と鍵穴』と比喩される生理機能があります。

(写真はこちら [4]よりお借りしました)

<酵素反応のしくみ(鍵と鍵穴)>

<酵素反応のしくみ(鍵と鍵穴)>

酵素aは、基質Aとだけ酵素基質複合体をつくることができ、立体構造の違う基質Bとはつくることができない。 酵素基質複合体を作れないので、基質Bは分解できないのです。

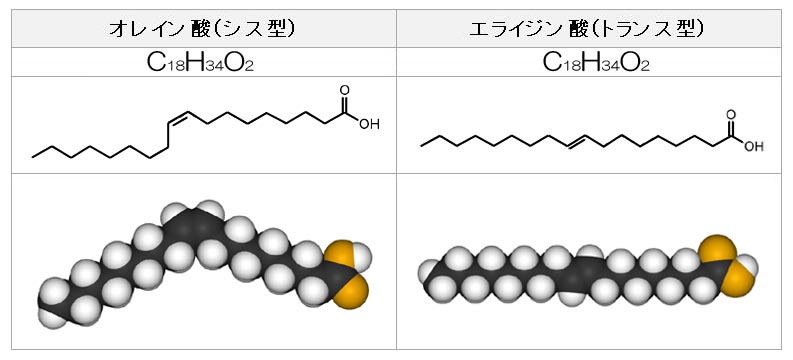

油脂を分子式で表すとシス型も、トランス型も同じ【Cn Hm O2】となりますが、シス型は立体的に折れ曲がっているのに対して、トランス型は直線を形成しています。

例えば、オリーブ油に多く含まれているオレイン酸の分子式は【C18 H34 O2】(シス型)の折れ曲がった立体構造を持ちます。

それに対して同じ分子式のエライジン酸は、【C18 H34 O2】(トランス型)の直線状の立体構造を持ちます。

シス型とトランス型のように、分子式は同一でも構造が異なる分子、またはそのような分子からなる化合物は、異性体と呼ばれ、全く違う物質として生命には認識されてしまうのです。 ![]()

『鍵と鍵穴』で紹介されているように、人体の持つ生理化学的構造には、対象物質の立体構造を認識して吸収・取り入れようとする機能が働いています。

生物界において、不飽和脂肪酸の99.99%以上はシス型として存在しており、このシス型に対応したかたちで生物の消化機能等は適応してきました。

つまり、トランス型に対応するシステムを有していなかったのです。

トランス脂肪酸という、そもそも自然界には微量にしか存在しない物質を、あえて人工物質として再生産し摂取し続けるこの構造は、まさに自然の摂理に反した行いです。

その結果の蓄積が、人体の精密な仕組みを少しずつ狂わせっていった原因の一つではないでしょうか。 😮