※画像はあめじゃむ [1]さんからお借りしました。

現在、第一世代バイオ燃料として、トウモロコシやサトウキビが用いられているが、農地に限りがあり、原料作物の栽培を増やしても第一世代バイオ燃料では長期的な解決にはなりにくい。第一、食糧(飼料)問題とバッティングしている分なおさら可能性は低い。

そんな中、セルロース(≒茎)系バイオマスが注目を集めている。

日経サイエンスではこのようなセルロース系バイオマスを“グラソリン(=植物(グラス)のガソリン)”と呼び研究動向を発表した。

間伐材や雑草,トウモロコシの茎や稲わらといった植物の食べられない部分を原料として燃料を生産できる。しかし,植物を形作る成分であるセルロースは,トウモロコシの実のように簡単には糖に分解しない。現在,発酵可能な糖を高収率・高濃度で生産でき,かつ適度な初期コストで実施できる方法が研究されている。

日経サイエンス [2]より引用

引用にもあるように、セルロースから簡単に糖を取り出すことはできない。

何故か?まずはその中身を抑えてみよう。

●セルロースってどんなもの?

バイオマスのエネルギー利用では、植物に含まれるセルロースから糖類を取り出し(=糖化)、その糖類からエタノールやメタノールといった燃料を取り出す(=発酵)といった過程を踏むことになる。

植物を構成している部品はすべて同じ(=単糖類)で、セルロース(=多糖類)とはその単糖類同士が互いに強固に結合し、結晶構造を成している。

植物の外圧適応として、進化の過程でできあがったのがセルロースであり、ちょうど高層建築物を支える鉄骨のように一定の立体構造を有している。

またセルロースは、ヘミセルロースとリグニンの”縄”で互いに結びつけられており、さらに複雑な構造をしている。エネルギーを取り出すには、“セルロース自体を低分子化させる作用”と、この“リグニンとヘミセルロースによる紐を解く作用”の二段階の分解作用が必要になる。

要するに、これだけ複雑構造であるが故に分解が困難なのだ。

現在セルロースから燃料を取り出すために、様々な研究がなされている。この分解技術の事例を3つ程紹介していこう。

応援ありがとうございます。続きを読む前にポチッとお願いします

●セルロースの分解技術

①超臨界水法

水は374℃以上、気圧22.1MPa以上の条件化になると、“超臨界状態”になり特異な反応を示す。

ちなみに100度以上になったら蒸発するのでは?と思う人もいるだろうが、気圧の低い山頂などでは100度より低い温度で蒸発することなどは聞いたことあるだろう。逆に気圧の高い状態だと、その分高い温度にまで温度をあげないと蒸発しない。圧力鍋もその原理を用いているので、100度以上の熱でも蒸発せずに短時間で蒸し上げることができるのだ。

“超臨界状態”とは、高温によって、高い運動エネルギーを得た(活発になった)水分子が蒸発しようとしたところ、外部からの高い圧力がかかり蒸発しようにも蒸発できず、超活発なまま、水と蒸気の間にある状態と言っておこう。

このように、高い運動エネルギーを得た水分子の反応によって(水熱反応と言う)、有機物の分子、例えばでんぷんやたんぱく質は、それぞれブドウ糖やアミノ酸に分解され、低分子化されることにより、固形分が液状化される。

※画像はIHI石川播磨重工業HP [3]さまよりお借りしました。

この作用を利用して、短時間でセルロースから糖類に分解する方法が『超臨界水法』である。

しかし、この超臨界水にするためには、大量のエネルギーを使用しなければならない。

全体のエネルギー収支が明らかになっていない分、本来的なエネルギー循環を可能にしているかどうかは疑問が残る。

②バイオ技術による菌の開発を利用した方法

酵母菌による糖化・発酵作用の促進とエタノール収集率を高めた新技術として、財団法人 地球環境産業技術研究機構(RITE)とHONDAが共同開発 [4]したバイオ技術が進められている。

糖化過程(多糖類→単糖類)においては、糖化活性が非常に高いタンパク質複合体「セルロソーム」に注目した。このセルロソーム機能を有用工業微生物に導入することで、高効率生物的糖化法を可能にしている。(他に2つの方法での研究も進められている)

発酵過程では、糖類生成工程の前処理工程で副生される“発酵阻害物質”(フェノール類、フラン類など)が、エタノール生成に用いる微生物に対して強力な生育阻害作用を示すことが問題となっていたが、増殖を伴わないRITE菌の開発により、これらの発酵阻害物質の影響をほとんど受けず、エタノールが高効率的に生産できるようになっている。

しかし、この研究も全体のエネルギー収支が不明なので、(高効率かもしれないが、)本来的なエネルギー循環が行われているかどうかはあやしい。また遺伝子組み換えであるため、自然循環に適しているかどうかも定かではない。

では、遺伝子組み換えをしなければエネルギーは採取できないのだろうか?

そんなことはない。日本では古くから、醸造や発酵を用いた技術(納豆や焼酎など)があったはずである。そういった醸造・発酵技術を応用した方法が、次にあげる『固体発酵法』である。

③固体発酵法

従来のバイオマスからのエタノール製造法は、原料用のバイオマスを薬剤あるいは酵素剤を用いて液状に糖化してから、発酵させる「液体発酵法」が広く採用されていた。

しかし、安定した発酵状態を確保するために滅菌処理設備を設置しなければならないことや、発酵終了液の蒸留工程から排出される蒸留廃液の処理・処分対策などが課題とされていた。

これらの問題点を解決する方法として、酒や漬物などの日本古来の醸造技術と牛の自給型飼料 (サイレージ) の発酵貯蔵技術を応用した『固体発酵法』がある。

『固体発酵法』の特徴は、

・固体状のままで、糖化(多糖類→単糖類)と発酵(単糖類→エタノール)を同時進行させることができる。

・液体に比べ水分含有量が極端に少ないため、雑菌の増殖が抑制される。

よって、発酵原料の厳密な滅菌処理設備は不要になる。

[5]

[5]

※画像は「固体発生法によるバイオエタノール製造技術とその特性」 [6]からお借りしました。

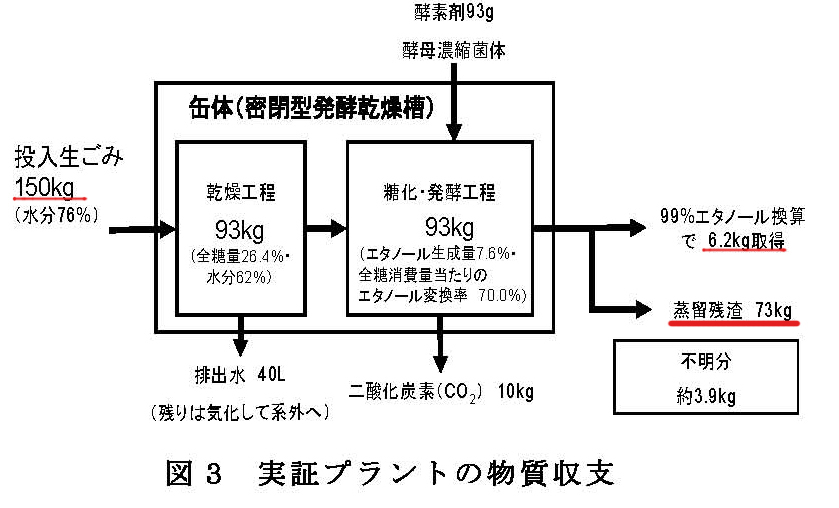

実証プラントでは、生ごみ150kgからエタノール6.2kgが採取できている。原料に対し、約4%と少量のエタノール採取ではあるものの、固形物として排出された残渣(ざんさ)は、酵母菌を含んだ肥料として利用できる。伝統的な方法の醸造技術や発酵技術のように、自然の摂理の循環系に収まった方法と言えるだろう。

また、独立行政法人 農業環境技術研究所の研究では、農地での小規模な固体発酵法を用いて稲ワラを20日間の貯蔵・発酵後、エタノール213L/t(約20%)の生産を可能としている。大規模な生産プラントを不要とした、分散小型化への可能性は開きつつあるようだ。

[7]

[7]

※画像は独立行政法人 農業環境技術研究所HP [8]さまからお借りしました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

●自然循環サイクルに則った技術開発とは何か?

以上3事例を紹介したが、前回指摘にあげた観点

>現在の技術開発の大きな課題に効率化≒スピードというものがある。例えば微生物を使った精製では、そのスピードを上げるために遺伝子組み換えを行い、大量のエネルギーを投入して反応速度を上昇させている。この結果、どのバイオ技術も採算があっているとはいいがたい。また、原料の成長効率を上げるため、大量のエネルギーを投入した化学肥料を施している。

>現在のバイオ産業の採算が合わないのは、自然サイクルを超え、地域性を無視して消費しようとするからなのだ。

シリーズ新エネルギー⑤『消費を市場から共認による制御へ(バイオマス技術の可能性)』 [9]

において、「地産地消の分散小型化が可能になる」点や、「分解過程に発生する残渣(ざんさ)が良好な肥料になり自然循環が可能になる」点などを見ると、唯一事例③の『固体発酵法』には可能性があると見ていいだろう。

(但し、乾燥する過程や微生物の反応速度を上げるためにエネルギーを大量に使っているのでは元も子もない。)

そもそも、植物進化の結晶物を人間本位に“無理矢理”分解させる技術が、本当の新技術と言えるのだろうか。これでは永い年月をかけて自然の力によって創られた石油を超短期的に利用している現状(→石油枯渇問題)と変わらないのではないだろうか。

また、石油枯渇問題とはエネルギー問題だけではない。私たちが普段使っているプラスチック製品に代表される石油化学製品も失う、ということだ。

今こういった問題に対し、今まで紹介してきたバイオマス研究とは“逆転の発想”で自然の結晶物を利用する研究がされている。

セルロースにおける複雑構造(=リグニン)を“破壊”するのではなく、そのまま“活かし”、人間社会でも利用可能な材料(=素材)としての可能性を探る研究だ。

これこそ、自然の循環サイクルに則った研究ではないだろうか。詳細は次回扱うことにする。