”海洋温度差発電(OTEC)”って聞いた事がありますか?

海洋表層の温水と深海の冷水の温度差を利用して発電を行なう仕組み。この仕組みで深海(深度1km程)から冷水を汲み上げ、海洋表層の温水の間の熱移動からエネルギーを取り出すのです。

温度差が15度あれば発電可能とされ、対象となる範囲は北緯40度~南緯40度の98カ国にもなる。日本では沖ノ鳥島近くが適地らしいです。

地球の70%近くを覆っている海洋は太陽に絶えず熱せられ、対する深層の水は比較的低温(10度以下)であり、この温度の違いの中に膨大な量の太陽エネルギーを含んでいるのです。(ウィキペディア参照)

最新の技術であるかのように思えますが、OTEC技術は新しいものではありません。

1881年フランスの物理学者ジャック=アルセーヌ・ダルソンバールが海洋の温度エネルギーの開発を提案し、教え子のジョルジュ・クロードが最初のOTECプラントを1930年キューバに建設しています。

米国では、1974年にハワイ州立自然エネルギー研究所を設立させ、OTECの研究に着手しています。この研究所は世界のOTEC技術を先導する実験施設となっています。

さて続きを行く前に、まずは応援をポチッとお願いします

ポチッとありがとうございます

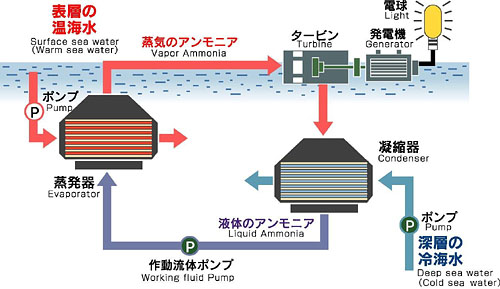

下原理図に示すようにOTECは、蒸発器、タービン、発電機、作動流体ポンプ、冷海水ポンプで構成されています。

①蒸発器には薄い板が多数あり、作動流体ポンプから約12℃のアンモニア液とポンプから28℃温海水を交互に流す。

②それにより、アンモニア液が蒸発し、発生したアンモニアの蒸気が、タービンが回転させる。

③するとタービンに連結された発電機が回転し、電気が発生する。

④タービンを出たアンモニア蒸気は凝縮器に入り、そこで、冷海水ポンプで汲み上げられた約4℃の深層海水で冷却され、凝縮してアンモニア液に戻る。

*このアンモニア液を作動流体で蒸発器に送ることの繰り返しを行うことによって、海水のみで発電をすることができるのです。

日本での研究開発の先陣を切ったのは、前佐賀大学上原春夫学長で、73年から研究を開始し「ウエハラサイクル」と呼ばれる従来より高効率的なOTECシステムと熱交換器を開発しています。

そのウエハラサイクルを実用化し事業化に取り組んでいる会社があります。株式会社ゼネシスです。

まだその実用化には至っていないようですが、温度差による発電の仕組みを利用して、2004年に富士石油の袖ヶ浦製油所(千葉県)では、千代田化工建設、富士石油、住友化学工業が共同で受託したNEDOとの共同研究事業で、工場排熱利用の温度差発電の技術協力を行っています。

海洋温度差発電は、以下のような特徴を有しています。

1.クリーンで再生可能なエネルギー

海洋温度差発電は、クリーンで再生可能な海水のみをエネルギー源としています。2.多量なエネルギー

海洋温度差発電の建設可能な国は98カ国に及び、1兆KWの発電が可能であると見込まれています。3.安定したエネルギー

海洋温度差発電は、年間を通じて安定した電力供給が可能になります。これは、風力発電や太陽光発電などの自然エネルギーを利用した発電では天候に左右されて連続運転が困難であることに比べ、際立った特長です。4.地球環境問題に貢献

海洋温度差発電は、CO2の排出が他に比べ極めて少ない発電方式です(CO2排出源単位:0.014Kg-CO2/kWh)。また、海洋温度差発電で用いた深層海水は、サンゴや海藻類を増殖するので、CO2を固定化することができます。

とのこと。

しかし疑問として温度差を利用するエネルギーシステムなのだから、それを利用すれば温度差が少なくなり、1台ならともかく普及度合いによっては、環境への影響(特に生態系への影響)はないのか?というのが浮かびます。

実際どうなんだろう???う~ん考えても分からん。

⇒直接、株式会社ゼネシスにこの疑問をメールにてぶつけてみました。そしたら、なんと以下の内容が回答がありましたので紹介します。

海洋温度差発電は海洋の表層部に熱(温度差)の形で吸収された太陽光のエネルギーの一部を、電力に変換する技術です。

地表部で太陽光が持つエネルギー密度は、1平方kmあたりおよそ100万kWと膨大ですので、ご指摘の通り1台であれば誤差範囲であるといえます。

複数台設置の場合の海洋環境への影響につきましては過去にいくつか研究がなされているものの、海流や海底地形により結果が大きく異なるため一概には言えないのが現状です。

◆ ご参考までに一例として米国の研究結果を紹介致しますと、

メキシコ湾内に、発電出力20万kW級の浮体式海洋温度差発電設備を100基設置して30年間稼働させた場合:

表層海水取水点の水温は設置前より0.05℃下降、深層海水取水点の水温は同0.8℃上昇したところで平衡状態に達すると算定されております。

なお、20万kW×100基=2000万kWは、日本の総発電設備容量(約2億kW)の10%に当たります。

上記の海水温への影響の数値は個人的には既存の汽力発電所や大規模プラントの排温水に比べても軽微な影響であると感じておりますが、いずれにせよ将来的に海洋温度差発電が大規模に大量設置される場合には慎重な環境アセスが必要であると考えております。

以上、まだあまり研究がされていない分野であることもあり不十分なご回答で恐れ入りますが、ご参考になりましたら幸いです。

なかなか丁寧なレスで恐縮しました。是非実現に向かって取組んで欲しいものです。

表面で0.05℃ダウンし、深層海水は0.8℃アップについてですが、ヒトが考えるよりも影響はあるかもしれませんが、海洋温度差発電で全てをまかなうのではなく、幾つかの発電方法の一つとしての可能性ありそうです。

ただ、20万kW×100基でようやく日本総発電設備容量の10%になるというのも考えもの。

人類が、もっと自然エネルギーにシフトするためには、そもそも消費電力の見直しが不可欠で、それなしで短絡的に自然エネルギーに答えを求めてもたどり着かないのだと思います。