こんにちは、かっし~です

『水資源』の危機シリーズ

『水資源』の危機シリーズ  楽しんで頂けましたでしょうか

楽しんで頂けましたでしょうか

今日は、人々の共認によって、自然の循環の中で今も水が大切に利用されている、日本のある街をご紹介です 😀

その前に、ポチっとお願いします

岐阜県郡上市八幡町(郡上八幡)は、長良川の上流にあり、三方を山に囲まれ、町の至る所に湧水が湧き出た水の町です

郡上八幡は、江戸時代の大火をきっかけに、防水用水・灌漑用水として街中に用水路をめぐらせ、その水を様々な工夫を凝らして利用しています ![]()

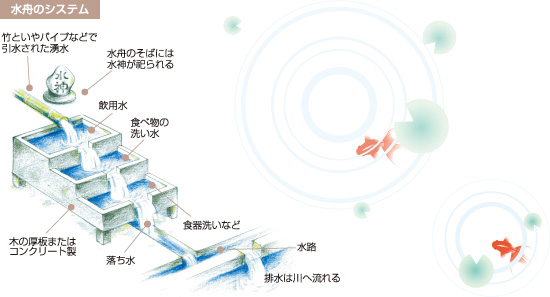

その1つが、400年以上前から続く、“水舟”システム

用水路から各家庭や共同水場に引き込んだ水は、“水舟”と呼ばれる、上・中・下段の三段方式になっている水槽に注がれます。

上段・・・飲み水

に利用

中段・・・野菜や果物を洗ったり、冷やしたり

するのに利用

下段・・・汚れた食器の洗浄

に利用

落ち水・・・畑仕事で汚れたものを洗う

のに利用

上→中→下→落ち水と、水が段々汚れていくのにつれ、使用方法も変えているんですね

さらに、落ち水は、ご飯粒や食べ残し  を含んでいることも・・・

を含んでいることも・・・

個人の家では、下の池を作り、そこで鯉や魚を飼い、餌としているところもあります(その魚も後でいただきます  )

)

こうやってきれいになった水は、水路を通して、川に流れ込み、その水が今度は農業に使われていくのです

また、共同で水舟を利用しているところは、『組』を結成し、維持管理を行っています

「八幡に住む人は、小さい頃から水舟や水路、川などで水に親しみ、誰に教えられることなく、水の大切さや水を使う時のルールを覚えます」と語るのは、8軒で共同の水舟を利用する牧野恵子さん。「水を汚せば、汚れた水が水路や川を流れる様子が見え、みんな心が痛むと思います。この町では、誰かが川や水路に汚水を流したり、ゴミを捨てたら周りがすぐに注意するんですよ。水を汚すのは恥ずかしいことですから」。このように、水はきれいに使うという意識が町中に浸透しています『岐阜県公式ポータルサイト~飛騨・美濃の国ぎふ~』 [1]

排水が、みんなの見えるところを通るところもポイントではないでしょうか 🙄

(今は、みんな地下の排水管を通るので、どれだけ汚れているかなんで見えないですもんね  )

)

水は自分だけのものじゃない。さらには、人間だけのものじゃない。

大きな自然循環の中で、その一部を人間が利用させてもらっているもの。

まさに人々の共認あってこそですね