こんばんは。

先日の投稿 [1]で、finalcutさんが

西洋医学がわが国に導入されて近代医薬品が日常生活に浸透する前は、日本人は漢方や和方といった東洋系の医療法、くすりに頼っていました。

東洋医学が自然の摂理にかなったものかどうなのか、まだ断定できませんがヒントが隠れているかもしれません。

漢方、和方がどのように人々の生活とかかわって来たか、このあとのシリーズ後半で追及してみようと思います。

とおっしゃってましたが、今回は、そのとっかかりとして、漢方の歴史について紹介させていただきます。

少し前、風邪から胃の調子が悪くなって内科に行ったら、整腸剤と一緒にツムラの葛根湯を処方してもらったことがあります。

えっ、漢方を処方するんだ、なんてその時は、思いましたが、一方で、漢方って、結構身近な存在であることも知った経験でもありました。

漢方っていっても、漠然としているので、簡単に漢方について、整理します。

まず、漢方というと、草の根や木の皮などを薬とする、いわゆる生薬を使いますが、同じく生薬を使う民間療法との違いはどこにあるのでしょうか。

実は民間療法といわれるものとの区別は、一部例外はあるようですが、1種類だけの生薬を使用するものを民間療法と呼び、2種類以上の生薬を混ぜて組み合わせたものを、漢方と呼んでいます。数種類の生薬を煎じて飲むことにより、構成成分の相互作用によって、より有効な薬となるという考え方です。

後、漢方には、病状を診断しその病状に対し漢方による処方によって直すことが可能な治療法を見立てることを「証」と呼んでおり、この個々の症状ではなく、全体を総合判断して「証」を立てるというのが漢方独特であり、また漢方の重要な考え方になっています。

詳しくは、後のエントリーで紹介ただければいいかと思います。

さて、そんな漢方ですが、「漢」方というぐらいだから、中国で発達した医学じゃないかと、思ってしまいがちですが、発祥こそ中国ですが、実は日本独自に発展した医学だということを知っていましたでしょうか?

続きを読む前にポチットとお願いします!

■中国からもたらされ、日本で独自に発達した漢方

漢方とは「漢土の方術」という意味がこめられています。これは日本から見た漢土(現在の中国の国土)であって、漢土から伝来した医術を指します。つまり漢方とは和製語であります。いつ頃から使われたかというと、案外新しく幕末であります。幕末ということは、当然その頃日本には西洋医学がかなりの勢いで普及しています。ですからそちらの方は「蘭方(らんぽう)」とも呼ばれていました。

http://tukada.net/nyumon5.html [2]

上記のように、中国から伝来した医術のことなんですね。いわゆる、「漢字」などと同じ意味の使われ方と理解すればいいかと思います。オランダ医学の「蘭方」と区別する意味で、江戸時代の終わりごろに、「漢方」と呼ばれだしてたようです。

それでは、「漢方」の歴史を順に見ていくことにしましょう。

■漢方の起源

漢方の起源については、中国の漢方の古典の一つである黄帝内経素問の異法方宜論にその記述があります。

簡単にまとめると、広い中国の東西南北と中央の五つの地区から、気候・風土にあった治療法が生まれ、発展していったという内容です。

東の地方は、海に近く塩分の多い食事をするため、熱気を生じやすく、鬱血症が多くなるため、石メスを使い患部を切開して血・膿を出す治療法が発達。

西の地方は、高原地帯で気候が寒冷のため家の中に篭ることが多く、精神的な面から、臓器の疾患が多くなり漢方薬の治療法が発達。

南の地方は、湿気が多く太陽光線が強いため皮膚のきめが荒くなり、麻痺、痛みなどが出やすくなり、鍼治療法が発達。

北の地方は、日光の少ない寒冷地で遊牧民としてテント生活をしているため体が常に冷やされるので、灸の温熱で暖める治療法が発達。

中央の地方は、気候・風土が穏やかで豊かだが、あまり体を動かさずに食するため、血のめぐりが悪くなり慢性の病になりやすくなり、按摩・指圧療法が発達。

3000年前の殷墟時代の甲骨文の中にも、病気についてやその治療方法についての記述があり、かなり古くから治療が行われていたことが伺えるようです

http://www.sopia.or.jp/nkzw1952/tisiki/history1.html [3]

http://japanese.cri.cn/chinaabc/chapter13/chapter130201.htm [4]

■三大医学書の編纂による漢方の体系化

上記は、中国の5つの地方の特色から漢方の起源について述べられていました。

上記とは少し内容に相違がありますが、実際に、現在に繋がる漢方の体系が整理され、書物として編纂されたのは漢の時代になります。

具体的には、漢方医学の古典として、大きく下記の3つの体系が書物として伝えられています。

(編纂当時のものはなく、その後、書き写されたりしたものが現存しています)

1.黄帝内経

2.神農本草経

3.傷寒雑病論

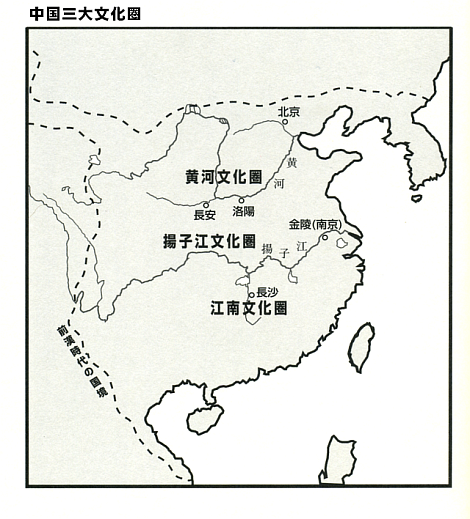

この3つの書物は、それぞれ成立した地域が、上から順に「黄河文化圏」「揚子江文化圏」「江南文化圏」となっており、それぞれ地域に応じた特色のある内容となっています。

<3大文化圏の地図>

1.黄帝内経

中国北部の黄河文化圏にて成立した書物です。最初に紹介した漢方の起源で挙げられていた書物です。

秦・前漢の時代(紀元前202~後8年)の作とされおり、中国古代の伝説の人とされる黄帝(こうてい)が臣下の六人の名医との問答体で著されています。中国伝統医学の根幹をなす聖典であり、特に針灸医学の方面で軌範となる書のようです

<黄帝>

黄河文化圏を形成した種族の祖先は遊牧の民だったようです。遊牧地は気候の激しく草木の少ない乾燥した土地だったことから、その土地の植物を薬物として利用することは難しかったことが想像されます。また騎馬を行うことより、激しい運動による疲労や打ち身等の怪我も多かったのではないでしょうか。そのため治療に当たっては、身近な石・骨器を用いて刺激を加えたり、鬱血や膿汁を切開によって取り除いたり、火熱を加えて苦痛を緩和したりしたことが想像されます。そうした施術の集積がやがて治療に良く効く「ツボ」の発見に繋がり、後に金属文化の発展に伴い、金属鍼による効率の良い刺激の観察を通じて、「ツボ」と「ツボ」間を結ぶ、「経絡」の発見となったことが類推されます。

<経絡>

また厳しい自然環境に生きていた遊牧民は、自然現象にも敏感であり、天体の運行や季節の変化などの知識も豊かに持ち合わせていました。この自然に関する知識と、人体に関する知識が関連付けられ融合することによって、「陰陽論」や「五行説」に繋がる、論理体系が生み出され、発達していったと類推されます。

<陰陽論・五行説>

後ほど紹介する、中・南方地域の医療に比べ、理論を重視した体系の中国医療であるといっていいようです。

2.神農本草経

中国中部の揚子江文化圏にて成立した書物です。中国に現存する最古の本草書で、成立は後漢(紀元25~220)の頃と推定されます。

ちなみに、本草(ほんぞう)とは、漢方薬に用いられる薬物(植物、鉱物および動物)のことをいい、この古代中国の薬草学に端を発する学問が、のちに植物以外の自然産物へも対象が広がり、それらの形態や性質などを研究する博物学へと発展していきました。 その薬物の功能を記した書物が本草書です。

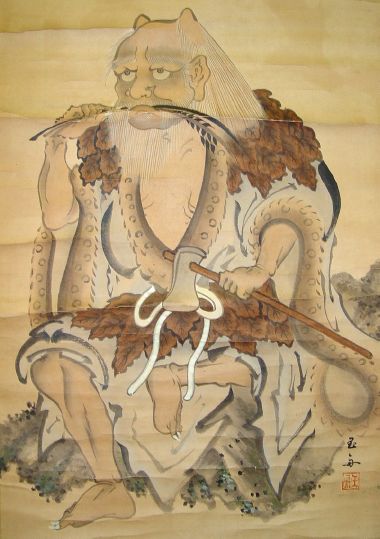

るいネット [5]で、太刀川さんも紹介されていますが、農耕と医薬の祖とされる中国古代の伝説の人物である神農の名前を冠した書物でもあります。

<神農>

365種の薬物が収載され、薬物を上薬・中薬・下薬の3つに分類されて挙げられています。上薬は、害がなく、長期の服用が可能なものであり、服用により、元気を保ち、延命を目的とした薬とされているようです。

中薬は、病気の要因を予防し体力を補う力をもった薬であり、養生を主目的としつつ、時に疾病の治療にも用いられてますが、毒性を持ち合わせた薬も含まれているため、毒の有無によって適宜に配合して用いなければならない薬のようです。下薬は、毒性が強く、長期服用には適さないものの、病を治することを主とした薬が分類されているようです。

延命・不老長寿を目的にするなど、多分に神仙的な薬効にも重点をおいた体系であったことが想像されます。

揚子江流域は早期から稲作と操船の民の生活が発達しており、豊かな地域であると同時に、西部の山岳地帯には多くの薬物を産出することから天然資源に恵まれた地域でもあったようです。そのため食うや食わずの生活からは開放された人々が暮らしており、そのような人々が次に望むのが、健康・不老長寿であろうことは、貧困が消滅した現代日本における状況を考えれば、想像に難くないと思います。

3.傷寒雑病論

中国南部の江南文化圏にて成立した書物です。成立時期については、古来より散逸と発見が繰り返され、不明な点も多いようですが、後漢時代(西暦220年頃)の作で、長沙(湖南省)の太守(知事)であった張仲景が記したとされているようです。

<張仲景>

江南文化圏は、高温多湿の気候と、平原に恵まれて生活し、豊かに生い繁っている草や木の根や皮を用いて病気を治療する薬物療法が発達してきた地域のようです。

また、高温多湿で、流行病発生の危険に常にさらされていたため、純医療的な薬物療法を志向し全力をつくすことになったようです。実践志向の医療といってもいいでしょう。

多くの急性伝染病に共通する症候群に対して、数種類の薬物を適宜組み合わせ、総合的に効果を発揮させる方法を追求し、発展させていったようです。こうした試行錯誤と経験に基づく薬物の組み合わせが整理され、一定の法則性を持ち合わせたものが「証」という、概念として、確立されていったようです。

これら江南文化圏にあった医術を集約し編纂されたのが、傷寒雑病論といわれています。

まとめると、中国北部の黄河文化圏で編纂された黄帝内経は、鍼灸を中心に取り扱い、それを理論的に体系付けた観念・理論を重視した医療でした。また揚子江流域で編纂された神農本草経は、薬物を中心に取り扱い、その神秘的な効力までを志向した医療でありました。そして江南文化圏で編纂された傷寒雑病論は、疾患に対する治療としての薬物の組み合わせを追求した実践志向の医療でした。

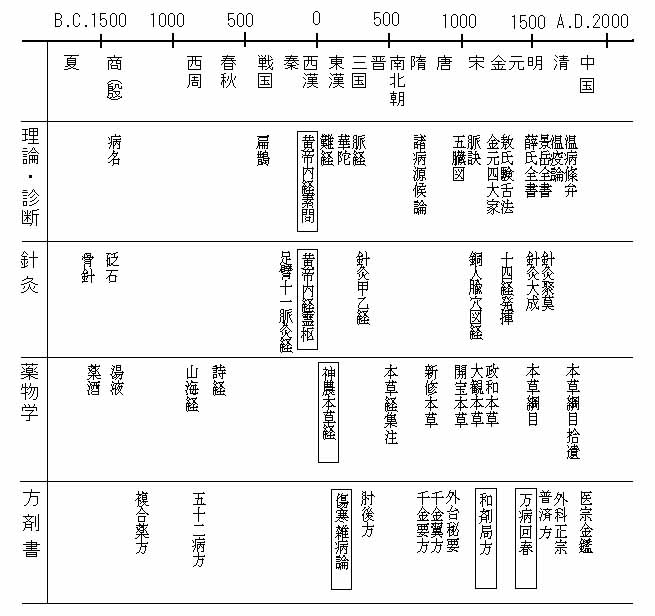

<年代一覧表>

中国では大きく3つの体系があることが、分かりました。

次回では、このように中国で生まれ発達した医学が、いつごろ日本に伝来し漢方として発達していったか、日本における漢方の歴史についてエントリーしたいと思います。

【参考文献】

・漢方入門

http://tukada.net/nyumon1.html [6]

・漢方理論の基本

http://www.yukon.co.jp/kiso/kiso-000.html [7]