こんばんは、かっし~です

お盆に、初めて1人で飛行機  に乗り、友達と北海道に行ってきました

に乗り、友達と北海道に行ってきました

北海道満喫!!と思いきや、思いがけないところで、エネルギー問題の話に ![]()

Kちゃんの最近の関心事はエネルギー問題

現在では、お肉や野菜を育てて食卓に並ぶまで、大量のエネルギーが使われていること  ほぼ放置の家庭菜園をやっているKちゃんは、そのことに何かおかしいと感じていました

ほぼ放置の家庭菜園をやっているKちゃんは、そのことに何かおかしいと感じていました

普段そんな話したことなかったのに、やはり、こうやって、人々の中の問題意識が高まってきているんですね 😀

現代の私たちの生活が、大量の化石エネルギー消費  に支えられていることは、このブログでも、色々記事に扱ってきました

に支えられていることは、このブログでも、色々記事に扱ってきました

今回は、そこからさらに1歩踏み込んだ、追求をしてみたいと思います

私たちは1人あたり、一体いくらのエネルギーを使って生きているのか?過去は、一体どうだったのか?

私たちは1人あたり、一体いくらのエネルギーを使って生きているのか?過去は、一体どうだったのか?

過去と現代での暮らしはどう変わったのか?

過去と現代での暮らしはどう変わったのか?

[1]

[1]

これらの内容について、石川英輔著『江戸と現代0と10万キロカロリーの世界』(2006年、講談社)で面白い追求がなされていたので、紹介していきたいと思います ![]()

その前に、ポチっと応援、宜しくお願いします

現代は、何をするにも、化石エネルギー(石油・石炭・天然ガス等)を使う時代

日本人は、直接・間接的合わせて、1人あたり10万キロカロリー(重油に換算して約10リットル!!)を消費しています 👿

私たちが毎日食べている農作物ですら、今や化石エネルギーなしでは作れません。極論を言えば、現代人は化石エネルギーで出来ているようなものなのです

[2]

[2]

『日本の最終エネルギー消費量』新エネルギーが地球を救うより [3]

遡って見ていくと・・・

現在の約半分  1970年頃(豊かさの実現・貧困消滅の頃)

1970年頃(豊かさの実現・貧困消滅の頃)

現在の1/4  1965年頃(高度経済成長中期)

1965年頃(高度経済成長中期)

現在の1/10  1955年頃(高度経済成長前夜)

1955年頃(高度経済成長前夜)

0  明治初期頃(文明開化前)

明治初期頃(文明開化前)

なぜ、0キロカロリーの時代が存在するのでしょうか?

なぜ、0キロカロリーの時代が存在するのでしょうか?

今の統計では、太陽エネルギーの利用はエネルギー消費に加えないので、同じ基準を適用するなら、太陽エネルギーしか使わなかった江戸時代までの日本は、確かにゼロキロカロリーで暮らしていたのである。

例えば稲作  江戸時代も今も変わらず作られているお米ですが、その中身は大きく異なります 😮

江戸時代も今も変わらず作られているお米ですが、その中身は大きく異なります 😮

江戸時代

・・・代掻き・田植え・稲刈りなどの作業は全て人の手  当時は化学肥料・農薬などあるわけもなく、肥料は、下肥・灰など、全て自然循環の中で回していました 🙄

当時は化学肥料・農薬などあるわけもなく、肥料は、下肥・灰など、全て自然循環の中で回していました 🙄

こららの元手になっていたエネルギーが太陽エネルギー  太陽エネルギーによって、植物は育ち、人間はそれを食べる

太陽エネルギーによって、植物は育ち、人間はそれを食べる  ことで、働く動力になります

ことで、働く動力になります

現代

・・・なんの作業にも、機械を使うため、石油が必要になります

また、化学肥料や農薬は化石エネルギーを元に作られるため、やはりここでも化石エネルギーが必要です

そして、それを管理する人間もまた、こうやって化石エネルギーを大量につぎ込んで作られた食べ物を動力源にしているのです 🙁

太陽エネルギーというと、自然の中での生活をイメージしてしまいますが、江戸時代は製造業でも発展した時代であり、今につながるようなあらゆる道具が作られていました

もちろん、竈や蝋燭には火がくべられ、温かいお風呂にも入っていました  (特に同時にの世界的な都市を比べても、江戸は世界最大の都市であり、治安・衛生面でも最も発展していた都市と言われています)

(特に同時にの世界的な都市を比べても、江戸は世界最大の都市であり、治安・衛生面でも最も発展していた都市と言われています)

しかし、それらの元になるエネルギーは全て太陽エネルギーによるもの

自然の循環の中に人々の生活も存在していたからこそ、あらゆる道具や火を使った生活でも、0キロカロリーで生活が出来ていたんですね 😀

0キロカロリーの時代というと、極端に感じられるかもしれませんが、ほんの40年ほど前までは、今の半分のエネルギーで生活をしていたわけです

1970年(私はまだ生まれていませんが・・・)ご記憶にある方も多いのではないでしょうか 🙄

[4]

[4]

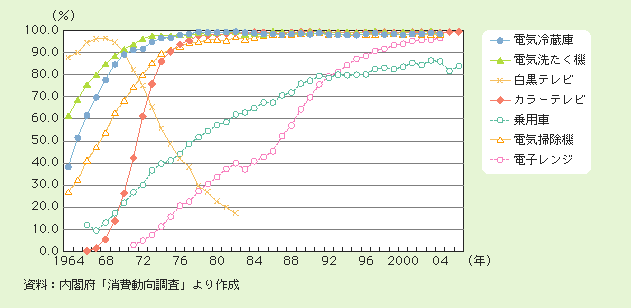

『日本の主な家電普及率』H19年度版高齢社会白書より [5]

このころには、冷蔵庫・洗濯機の普及率は90%を超え、掃除機ですら80%近くに達しています ![]()

そしてテレビに関して言えば、白黒テレビ  カラーテレビに切替の時期であり、両方の普及率を足せば、120%近くにもなってしまいます

カラーテレビに切替の時期であり、両方の普及率を足せば、120%近くにもなってしまいます ![]()

もう、豊かさが実現された1970年以降も、人々は当時の倍のエネルギーを投入してきましたが、それに比例して、倍の豊かさが実現されたのでしょうか

便利なものは増えましたが、無くても生きていけるものばかりがどんどん高性能になり、そのために多くのエネルギーが使われてきました

つまり、費やした倍のエネルギーで実現された豊かさなど、ほんのわずかなということではないでしょうか