前回 [1]、レイチェル・カーソン氏の「沈黙の春」と遺伝子組み換えの関係を取り上げ、その続きを探索しようと思いましたが、最近ここでも取り上げられている地球温暖化問題  に入り込んでしまいました。

に入り込んでしまいました。

せっかくなんで、気になったことをおさえたいと思います。

地球温暖化の原因とされ槍玉に挙がっているのは、二酸化炭素(CO2)を中心にした温室効果ガス。

この悪の権化のようなガスの分かったつもりできちんと押さえていなかった問題構造を改めて整理してみました。

え~?そんなん分かってるよおーと言わずにひとまず下をポチっ  としていただいて、一緒に行ってみましょう!

としていただいて、一緒に行ってみましょう!

ひとポチ、ありがとうございました。

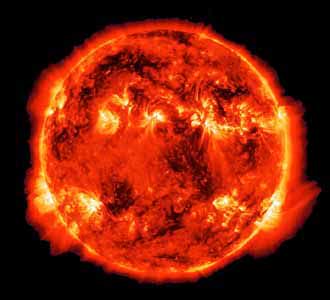

それでは温室効果の前に、地球に届く熱エネルギーについて整理します。

まず

①太陽からの地球への放射エネルギーの26%程度は大気中の光の散乱や、雲、エアロゾルによって反射され、宇宙へ散乱します。

②20%程度は、直接大気中の水蒸気や二酸化炭素、メタンガス、雲、エアロゾルによって吸収され大気を温めます。

③残りの50%程度が直接地表に届き、地表を温めます。

④温まった地表は、その地表面の温度に応じてエネルギーを放出し、それを大気が吸収します。

⑤そうして温まった大気もその温度に応じて再び地表面にエネルギーを放出します。

地表面から放出されたエネルギーを外(宇宙)に逃がさず、再び地表面に戻す構造を、温室効果と呼んでいます。

つまり地表面の気温というのは、

太陽から直接くるエネルギー + 大気から放出されるエネルギー

と

地表から失われるエネルギーとのバランスで決まるということです。

温室効果ガスのうち、エネルギー吸収という点では、水蒸気がそのうちの80~90%を吸収し、二酸化炭素、メタンガス等が10~20%程度といわれていて、明らかに水蒸気の影響が大きいのです。

例えば砂漠の激しい寒暖差は、水蒸気(水)が少ないために、太陽から直接やってくるエネルギーも大きく日中の地表面の気温が高くなる  が、地表にも水や緑が少なくエネルギーを一定保有することができないので、日が沈み太陽エネルギーが届かなくなると、そのエネルギーは一気に地表から放出され、さらに大気中の水蒸気が少ないために温室効果が弱く、急激に気温が下がる

が、地表にも水や緑が少なくエネルギーを一定保有することができないので、日が沈み太陽エネルギーが届かなくなると、そのエネルギーは一気に地表から放出され、さらに大気中の水蒸気が少ないために温室効果が弱く、急激に気温が下がる  構造なのです。

構造なのです。

日本でも水蒸気濃度の低い冬季において天気予報で出てくる放射冷却現象(よく晴れた日の夜間~朝で急激に冷え込むこと)がこれにあたります。

温室効果ガスがなければ地球の平均気温は、現在の14~15度が、マイナス20度程度にまで下がると言われているそうです。

つまり温室効果ガスのおかげで寒暖差が縮まり、生物が生存しやすいというのも事実なのです。

←なんだ、温室効果ガスは結構役に立っているじゃん。 😀

そしてこの温室効果ガスによって地表から排出したエネルギーを逃がさない構造からすれば、二酸化炭素濃度の上昇による“温暖化”は、地球全体に発生するものではありません。

既に大気中の水蒸気濃度が高い熱帯や亜熱帯の夏は、二酸化炭素濃度の上昇による影響はほとんどない。

影響が現れるのは、水蒸気濃度の低い地域と時期に限られます。

具体的には温帯の冬季、亜寒帯、寒帯。

つまり温帯では冬の気温が上昇し、気温差が少なくなり、亜寒帯、寒帯では全体的に気温が上昇するということなのです。

総じて地域的・時期的な気温分布の較差が少なくなり、温暖で穏やかな気候の地域が増えると想定されるのです。日本でいえば、先ほどの冬の冷え込みが和らぐということであって、真夏の日中の気温が40度~50度になるというわけではないのです。

四季の変化が薄らぐことは、気温差を利用していた自然界の営みが成立しなくなることは確かですが、猫も杓子も政治家も、産業界も「CO2削減!」を声高に叫ぶのと大きなギャップを感じてしまう。

ウィキペディアの「温室効果ガス」 [2]の記述に以下のようなものがありましたが、

>京都議定書にて、(中略)最も温室効果をもたらしている水蒸気が削減対象とされていないのは人為的に大気中の水蒸気量を制御するのは困難なためである。

まさか?こんなことはないですよね?(これでは、まさに全体を捨象している目先収束そのもの。巷の活性化しない環境運動と同じやん。むしろここまで社会をダマクラかして犯罪的とも言える。)

しかし考えると、二酸化炭素は勿論、温室効果ガスそのものの削減に問題解決の答えが絞り込まれていることに疑問を感じてしまいます。

その温室に放り込まれるエネルギーはどうなっているの?地面の保水力も関係あるのでは?などと様々な疑問が発生してきます。

むしろ人類の生産活動において注視すべきは、simasanさんの記事 [3]にあるように、CO2の発生ではなく熱エネルギーの発生ではないだろうか・・・?

むむっ、CO2削減を隠れ蓑にして、バンバン熱を放出している方が問題だぞ!と思うのであります。

では

参考:環境問題を考える [4]

byコバヤシ