江戸時代が循環型社会のモデルとして注目されれているのはご存知でしょうか?

自然の循環と社会の循環が,資源と廃物によってしっかりと循環し、

廃棄物問題はほとんどなかったようです。

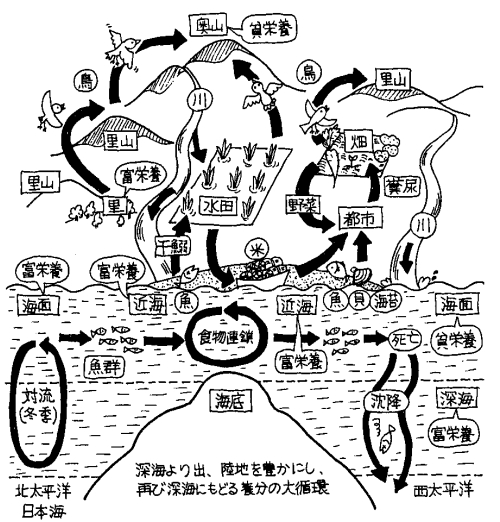

【江戸時代以後の豊かな循環社会】 「地球環境問題を考える」 [1]より図引用してます)

しかし、それまでは、水田が到るところで開発され、周辺の山から草が肥料として使用され、

さらに戦国の戦乱によって、日本の山は深山を除き栄養を失い殆どがはげ山の状態だった。

なんと、世界最大都市となった江戸は、滅亡しようとしていた! ![]()

以下、るいネット「なぜ、江戸時代の日本は滅亡しなかったのか?」 [2](阪本さん)より引用

>人工の急拡大によって木材が大量に消費され、

山から木が消えると、土壌流出が起こり、肥沃な土が流れてしまう。

>その結果、森林から有機物の供給を受けていた下流の田畑では土が貧しくなり、

収穫量の減少、飢饉が多発するようになった。

>かくして、日本の4分の1の森林は失われ、江戸時代の日本社会は、

他の滅亡した文明と同様に、近いうちに崩壊してもおかしくない状況にあったのである。

ところが、この荒れ果てたはげ山が森林に戻っていきます。

どんな大転換が行なわれていたのか?知りたいっと思った方は、ポチっとお願いします。 🙂

当時の為政者は、鎖国政策と相まって、日本の安定秩序を維持する為に、

森林を管理するなど長期的な視点で、森林などの管理体制を敷いた。

さらに、庶民の協力を仰ぐと共に、庶民の間でも、自分たちの生活の安定を保つ為に、

自発的に知恵を出し合った。

このようにして、循環型の社会が築かれていった、と思われます。

これら江戸時代の循環型社会については、石川英輔(武蔵野美術大学講師)リンク著の

「大江戸リサイクル事情」には、さまざまなリサイクルシステムが紹介されています。

石川氏は、江戸時代の社会を支えたのは太陽エネルギーであり、

太陽が育てる植物を徹底的に利用し、物を生産し、それを循環させるシステムを築いた。

江戸時代はその意味で「植物国家」であった。

と述べています。

その一つとして

■米のリサイクルシステム

【下肥を運ぶ農民】 【大根を持って、現物交換で下肥を集める農民】

【下肥を運ぶ農民】 【大根を持って、現物交換で下肥を集める農民】

米は、江戸時代に日本で取引されているすべての品物(総生産)の36~38%を占めていました。食糧として人間のお腹に入り、体内にエネルギーとして吸収された後は排泄され、この排泄物が江戸時代のもっとも重要な肥料でした。特別な設備もエネルギーも不要、ただ集めるだけでチッソやリンを豊富に含んだ有機肥料を入手できた。

江戸の町の住人は下肥の生産者であり、農家の人は下肥の消費者、そして農家の人は野菜など農作物の生産者となり、町の人はその消費者となる、このようなリサイクルシステムが、江戸では自然に成立していたのです。さらに、ワラも堆肥や日用品、燃料として徹底利用されていた。

■江戸の回収専門業者

灰買いをはじめ、さまざまなリサイクルを支える人たちがいた

【灰買い】 【古着の回収】 【傘の古骨買い】

これら江戸時代のリサイクルから学ぶことは、

現代の工業技術は

非常に合理性は高く、効率的で、短期的には効果がはっきりしているのに対し、

江戸時代に行なわれていた伝統的なリサイクル方法は、

自然条件などの影響を受け易く、個人の上手下手によって左右されやすく、

競合すれば簡単に工業技術に負けてしまう。

ところが、良く考えてみると、工業技術のうち大半は、せいぜい1960年以降に日本に持ち込まれたものであり、その技術を今後何十年間使い続けると、今の地球温暖化問題や、人工物質の問題などを見ても分かるように、何かこのままではヤバい、のではないかという不安ばかりが増大しています。

さらに、それらの問題が、どういうメカニズムで問題が現れるかはまったく解らないばかりか、

知る方法さえ見つけ難いという別の課題も登場してきています。

伝統的な技術は確かに効率は悪く、目先的には欠点は多いが、長い歴史と経験の中で培われてきた技術は、良い面も悪い面も問題点が分かっていて使用できる。

現代のように、合理的で効率的な面だけを追求するのではなく、伝統的な生活様式からも少しづつ学び、長い眼で見て何が良いのか考えていくことが必要ではないかと思う。